一、缘起:《明镜》周刊的“间谍”案

2011年辛子陵有一篇在网络上广为流传的文章:《形势和前途:2011年2月10日在科技部离退休老同志座谈会上的讲话》,第四部分标题为:列宁是德皇威廉二世的间谍。它首先引用的是德国《明镜》周刊:

《明镜周刊》组织了六位专业作者撰写这篇文章,披露了历史的真相,俄国布尔什维克领导人列宁与德皇陛下的密使联系,获得皇家政府暗中大量资助,成功地制造了十月革命。文章说,列宁想要颠覆沙皇,而威廉二世皇帝则要取得在东线的胜利。解密的档案证实了第一次世界大战期间这种合作的规模。德意志帝国接连数年以千万计的马克和后勤援助支持了俄国布尔什维克党人。没有德国的支持,列宁的布尔什维克党就无法维持执政最关键的第一年(1917至1918),很可能也就没有苏联的出现,没有共产主义的崛起。柏林用马克、武器弹药支持了俄国的布尔什维克,夺取了政权。德国外交部直到1917年年底至少给了列宁2600万德国马克,相当于今天7500万欧元。

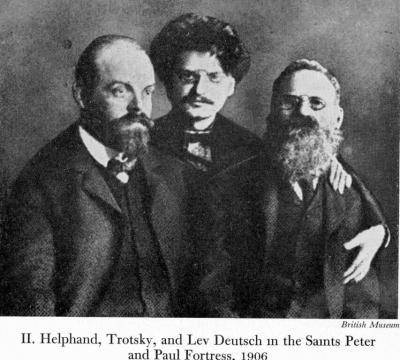

文章详尽地描述了一个爱沙尼亚的布尔什维克分子,名字叫赫尔方特Helphand,他是德国情报人员。从解密的档案来看,是他向德国情报机构介绍列宁,建议给予资助,是他与列宁保持秘密联系。《明镜周刊》发掘了欧洲多国的档案资料,瑞典、瑞士和英国的安全机关档案,普鲁士警察机关的文献,德国外交部和俄国档案中的备忘录,以及瑞士银行的流水帐单。还有当时驻节俄国的欧洲外交人员留下的日记和笔录材料。这些密档和历史文献证据确凿,令人信服地证明了列宁与德国政府之间的真实关系。

2007年12月10日,即俄国十月革命九十周年之际,德国《明镜》周刊50期刊发表封面文章,标题为《德皇陛下的革命家》,副标题为“被收买的革命”[ http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-54230885.html。],讲的是列宁作为德皇奸细的故事。

2007年,德国《明镜周刊》以封面文章的形式报道称,列宁领导的俄国革命是为德国做奸细。

2007年,德国《明镜周刊》以封面文章的形式报道称,列宁领导的俄国革命是为德国做奸细。

2007年下半年也是中德之间的冰点期,是2008年针对中国奥运火炬传递而爆发的西方媒体大规模反华之前奏。其间,德国总理默克尔突然转变对华政策,宣布不再把中国作为重要亚洲伙伴,并在9月执意会见达赖,引发轩然大波。《明镜》周刊不失时机在默克尔访华那一天,即8月26日的第35期推出封面文章,标题为《黄色间谍》[ http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-52715099.html。]。画面是一位中国女人用染着红色指甲的手拨开中国国旗 (百叶窗)向外窥探,并刊发了十四页的长篇报道指责中国人与工业间谍活动有关,德国国家关键部门的电脑频频遭到“来自中国黑客的攻击,这些黑客显然受到国家支持,很有可能来自军方”。报道说27000名中国留德学生学者大多数都是间谍,中国商人、科学家、工程师、实习生也不例外。在德中国留学生学者认为,这篇文章不但包含诸多不实的事例和数据,还对中国、中国人民进行了侮辱和诋毁。11月下旬,200多名留德学生和学者自发在汉堡《明镜》周刊总部抗议,几十位中国人向德国汉堡检察院提出了控告。[ 中国媒体的系列报道,见新华网:http://news.xinhuanet.com/newmedia/2007-12/07/content_7213958.html] 此《明镜》周刊辱华事件,在中国官方媒体上也激发了连续的报道与关注。

“列宁德奸案”发生的当年,中德关系也正处于冰点。

“列宁德奸案”发生的当年,中德关系也正处于冰点。

红色间谍与黄色间谍的故事在同一时间上演,是否只是一种偶然,还是无巧不成书?下面我们会看到,列宁被控德奸的故事,往往总会在一种特别的历史时刻复活。

其实,辛子陵说的赫尔方特(Helphand)并不是爱沙尼亚人。在《明镜》周刊的报道中,爱沙尼亚人是另外一个,“凯斯屈拉为他的服务总共获得250 000马克,这笔钱只有很少一部分可以证实到达布尔什维克手中”[ 网民李士勋翻译:http://blog.sina.com.cn/s/blog_70adf1540101at46.html,以下引文也出于此博客。]。那位爱沙尼亚人只是为“赫尔方特”出场做的铺垫,“这个1867年生于明斯克的犹太人献身于推翻当时的沙皇,因为他的政府镇压信仰摩西的人”。但是,这却不妨碍误读的辛先生继续发挥:

1917年7月,俄国法院下达了逮捕列宁的命令,列宁逃往芬兰。由于赫尔方特Helphand没有出现,列宁知道,彼得格勒法院没有掌握过硬的人证和物证,……。列宁的自我辩护很有效果,越来越多的人相信他是清白的。遵守法制和尊重证据的临时政府就把列宁放过了。

辛子陵对克伦斯基临时政府的法制尊敬有加,可惜却对其指控列宁等布尔什维克的黑材料所知甚少,那时赫尔方特不仅出现了,而且是临时政府的重要证据。《明镜》其实是在炒作早已馊掉的冷饭。

这里,不妨对比一下亲历者托洛茨基的相关描述:

15日,列宁和季诺维也夫在喀琅施塔得布尔什维克派报纸上(这报政府不敢来封闭)解释他们为什么认为不可将自己交给政府机关:“根据前任司法部长配勒凡则夫一封信,星期日发表于《新时代》报上的,我们就完全明白,所谓列宁等人做侦探活动之‘案’,完全是反革命党有计划的阴谋构陷。配勒凡则夫公然说出:他将那未经证实的控告传播出去,只为的激起士兵的气愤(他自己的话,)反对我们的党。这是昨日的司法部长之自白呀!……此时俄国毫无司法保障。将自己交给政府机关,那不异于是将自己交给米留可夫、亚列克新斯基、配勒凡则夫等人之手,交给那些疯狂的反革命派之手;在反革命派看来,对于我们的控告不过是国内战争之中一个简单的插话而已。”现在只消记得卡尔·李卜克内西和罗莎·卢森堡的命运,就足够解释国内战争之中一个“插话”这句话的意义了。列宁晓得如何先见一着。[ 托洛茨基:《俄国革命史》http://marxists.anu.edu.au/chinese/Trotsky/1930book/trotsky-1930book35.htm。]

克伦斯基临时政府的控告究竟是怎么回事?今天,我们需要重新回头去打捞这段历史,做一个学术史意义上的新闻调查。

二、 七月事变、“西森档案”与案件的出炉

列宁“德奸案”最早发生于1917年俄国“七月事变”。由于对二月革命以来的现状不满,工人和士兵们自发举行大规模游行示威,要求布尔什维克出来掌权,而列宁则认为时机尚未成熟,因此是布尔什维克党力图把示威控制在和平的范围内。

事件发生之后,俄国恰好在一战前线溃败,为了把失败归罪于布尔什维克,克伦茨基临时政府下达了对列宁的逮捕令,右翼报纸为配合这一政治行为而发布系列“文件”,指控列宁和托洛茨基接受了德国总参谋部的津贴。对此,著名托洛茨基传记作者、波兰史学家多伊彻(Isaac Deutscher)曾指出,列宁是在英、法等其他路线都被拒的情况下,才决定取道德国返俄。当时对七月事变的官方调查表明,约有500名俄国流亡者从瑞士经过德国回国,其中400名是反布尔什维克者和“社会护国主义”分子。“总参谋部需要对最近的军事溃败作保全面子的解释。温和社会党人感到脚下的土地裂开了。找替罪羊和骇人听闻的罪恶祭品是压倒一切的需要”[ (波)伊萨克·多伊彻:《武装的先知 托洛斯基 1879-1921》,王国龙译,第243-244页,北京:中央编译出版社,2013年。],这才是列宁被构陷的真正原因。对此,列宁和托洛茨基都做了充分的驳斥。托洛茨基在《俄国革命史》专辟一章详细披露了“大污蔑的一个月”(七月)是如何捏造列宁等布尔什维克党人是德奸的动机与经过。[ 同上,第244-246页;“大污蔑的一个月”见:http://marxists.anu.edu.au/chinese/Trotsky/1930book/trotsky-1930book35.htm]

其实,这个故事最精彩的部分同时发生在一战期间的美国。1917年美国总统威尔逊想去欧洲参加一战以打击德国,并报复德国邀请墨西哥参加战争联盟和鼓动墨西哥夺回德克萨斯、新墨西哥和亚利桑那州的土地。为了克服国内浓重的反战情绪,政府成立了宣传部:公共信息委员会(the Committee on Public Information, CPI),招募7·5万名志愿者在全国各地进行爱国主义宣传。在该委员会最后颁布的宣传册中,有一个名为“德国-布尔什维克阴谋”(The German-Bolshevik Conspiracy)的册子,引起很大争议,讲的就是列宁和托洛茨基被德皇政府收买的故事。它由CPI组委会的埃德加·西森(Edgar Sisson),前芝加哥记者,化了大价钱专程在1918年春从彼得堡买来的文件,共计68件。之后,西森就荣任CPI海外部头目。这个册子被CPI发行了137,000份。[ http://en.wikipedia.org/wiki/Sisson_Documents,;]

这些文件当时在欧洲被普遍认为是捏造的,美国国务院也对此表示怀疑。威尔逊总统先是把这些文件压了四个月,至1918年9月15日,威尔逊和CPI还是不顾警告,把这些文件分成七期让媒体发表。开始时,大部分美国报纸都毫无怀疑地照登不误,比如《纽约时报》就在《文件证明列宁和托洛茨基受雇于德国人》的标题下讲了这个故事。[ Oliver Stone 、Peter Kuznick :The Untold History of The United States ,pp9-10. London:Ebury Press, 2012.]

但是争论很快爆发,特别是《纽约晚邮》(New York Evening Post)强烈质疑其真实性,这些主要的指控几个月前在巴黎就已经公布了,而且总体上已经被认为不可信。一周之内,《时代》周刊和《华盛顿邮报》都报道了曾任苏俄记者的芬兰社会革命党人、情报局局长S. Nuorteva的观点,即这些文件早就普遍被认为是“无耻的捏造”。一系列针对文件真实性的争议蔓延开来。对此,CPI的主席乔治·克里尔(George Creel)和西森都用政府的名义来为这批材料背书。克里尔声称:指控材料捏造就是苏俄的宣传、谎言,美国政府可以为材料的信誉担保;并且威吓《纽约晚邮》说,在国家危机的时刻,该报支持美国的敌人会被追究,政府担保这些材料,每一项都被确认真实才会公布[ Ibid.]。

为了获得公众信任,CPI决定找专家来增加真实性。国家史学委员会(The National Board for Historical Service )同意给予帮助,并任命《美国历史评论》杂志的创办人和资深编辑、华盛顿卡内基历史研究部主任杰姆逊(J.Franklin Jameson)和芝加哥大学俄语教授哈珀(Samuel N.Harper)共同完成档案真实性调查。只用了一周时间,两位专家研究了69份即将发表的档案,结论是:54份涉及十月革命之后的档案,毫无怀疑,这是西森档案的主要部分;涉及十月革命之前的,很少可疑。但事实上,杰姆逊完全不通俄语,唯一能调查的只有哈珀一人。哈珀在他死后出版的回忆录中写道:

我们坦率地拒绝评论西森文件提供的结论,即列宁穿越德国边境时不仅和德国总参谋部接触,而且已经是德国间谍。我和杰姆逊准备陈述说:在当时的情境下,社会主义革命已经在俄国爆发,从军事观点看列宁客观上已经在帮助敌人。我们被告知这样的陈述无助于提高(公众)激情去动员所有的资源投入战斗。然而,我们坚持自己的立场,就像小册子里呈现的那样。但是现在一般观点都认为我们宣称档案的真实性毫无疑问,另外,西森的结论也像档案那样需要我们去负责,这最后出现的状态让我忧虑。国家在战争状态,学术人被政府号召用他们的专业才能为战争目的服务总是会遇到两个不同方向的责任问题,也会发现恰当的自我保护很困难。[ George Kennan:The Sisson Documents,Journal of Modern History ,vol.28,June 1956,p132. 引文部分系笔者自译。]

没有出版的手稿部分还透露出更多受到外在压力的信息。不过,西森档案和两位专家的报告对公共舆论的影响很快就随着一战在1918年结束而丧失。因为越来越多对西森档案的怀疑,1920-1921年国务院决定重启对其背景和真实性的调查,但是遭到了威尔逊总统的断然拒绝。他说现在没有时间腾出手来管这些事情,他会给它们一个适当的处置(make the proper disposition of them)。当威尔逊离开白宫之后,这批材料就不见了,官方的后续调查也就无法继续进行下去。[ Ibid,pp]

一直到1952年底,杜鲁门总统准备离开白宫,这批文件才从白宫的保险箱里找到,发现者已经完全不知道这是什么东西。之后,它们被送到国家档案馆存档。1956年,曾担任美国驻苏联大使的著名外交家和历史学家乔治·凯南(George Kennan)在《当代历史》杂志(Journal of Modern History 28,June 1956)上,发表了名为《西森文件》(The Sisson Documents)的长达24页的文章,详尽地考察了这批档案,结论是所有这些文件都是伪造的。[ Oliver Stone 、Peter Kuznick :The Untold History of The United States ,pp9-10. London:Ebury Press, 2012.]

凯南指出西森档案是建立在违背基本历史事实的荒谬论断上,包括:从十月革命到布列斯特-里托夫斯克条约签署期间,苏俄领导人都在暗地里站在德国总参谋部的立场上,他们不仅在当时成功地做到了,而且在今后几十年都做到了,甚至对最亲密的党内同志也隐瞒了;德国总参部不仅实际上操控了1918年1月的最高苏维埃选举,还掌握了大批群众的选票,包括大多数党的领导人;等等。凯南指出,只要对列宁的生平和布列斯特-里托夫斯克条约签署期间苏维埃党内激烈斗争的历史有基本了解,就应该知道,无论你如何理解列宁,他都不可能是反苏维埃共产主义运动的奸细。同样,从德国方面说,关于布列斯特-里托夫斯克条约签署的历史档案中,包括参与签署的外交部、军方以及德皇本人,都没有发现任何与西森档案相关的信息,相反,这些档案都实实在在地证明列宁里通外国的关系并不存在。[ George Kennan:The Sisson Documents,Journal of Modern History ,vol.28,June 1956,pp134-135.]

凯南列举了大量西森文件中的硬伤,多为文件中描述的机构、人物和事件不符合既有的历史史料或史实。还有很多文件违背了间谍工作特别是在战时状态的基本要求,需要高度保密的文件列出了不必要的人名和机构名。比如文件7 是德国总参部通告他们“坚持”在选举中必须被选上的苏俄外交部委员名单,但是德国会把这样的要求用一个正式信函来递交吗?苏俄会接受这样的信函还把它放在文件里存档,不怕在党内引发争议?[ Ibid,pp136-138.]

另外,文件本身也存在大量技术性硬伤。这其中很多硬伤恰恰是德国官方1919年在柏林出版的册子里指出的,时任魏玛共和国首任总理的社会民主党右翼首领菲利普·谢德曼(Philipp Scheidemann)为此写了序言,正式宣布西森档案完全是伪造的。威廉·格勒纳 (Wilhelm Groener)将军代表德国军方签字,否定西森文件中提到的大量存在。西森本人不认可这个德国的官方声明,因为来自敌方。但是,凯南指出,这个声明是以完全政府权威作为担保的,如果卷入谎言,极易被德国反对派抓住把柄来攻击。

凯南详细列举了七个部分的硬伤:1,信的抬头错误,比如号称总参部的下属部门Grosser Generalstab, 这个部门的确存在过,但在1914年就取消了,战争时也从没有恢复,还有很多类似的案例。另外,很多抬头德语的拼法其实极少出现在1918年的德国官方文件里,比如用Bureau代替Büro等。2,语言问题,来自德国官方的信函都是用完美的俄语写就,而当时大多数苏俄领导人都懂德语,列宁和托洛茨基更是精通德语。作为德国总参部在俄国的派驻机构,如果翻译和打字员都是俄语为第一语言的雇员,意味着保密有问题。一些高级官员签名用的是斯拉夫语字母,这对德国人来说是完全没有必要。3,日历问题,1917-1918年冬天是俄国政府从旧历(儒略历)到新历(西式格里高利历)的转换期,官方正式使用新历开始于1918年2月1日,在这前后,为了避免混乱,是同时标注两种日期的。但是西森档案中没有一件同时有两种日期。4,形式,所有的德国官方文件都有两个签章,一个来自高级官员,另一个来自副官。这种签名制度在俄国常见,但在德国军方从未实现。5,封印,所有来自德国总参部驻俄国办事处的文件都没有封印,来自俄国的文件同样也没有封印。6,签名,所有德方签名都来自三到四个人的手,而苏方签收很可能只有一个人。7,打字,所有文件都是来自五台打字机。[ Ibid,pp138-143.]

档案的来源涉及到一些有意味的人物。一个是叶夫根尼·谢苗诺夫(Evgeni Semenov),彼得堡记者,供职在一家叫做《晚间报》(Vechernee Vremya )的小报, 该报为反德、反犹、反布尔什维克的著名保守派阿列克谢·苏沃林(Alexsei Suvorin )拥有。七月事变之后,谢苗诺夫参与了临时政府对黑材料的编造。十月革命后,《晚间报》 被苏维埃取缔,他跑到顿河哥萨克的地盘,加入科尔尼诺夫将军的白军。1918年1月,他带着使命回到彼得格勒,即从协议国大使处获得贷款支持顿河地区的反苏维埃力量。在他到达不久,西森档案就开始获得协约国的注意,但是这些老档案效用有限,即便可信,也属于布尔什维克掌权之前,甚至不能证明德国政府也卷入其中,这些钱更可能来自友好的德国社会主义团体。于是,新的来自德国总参部的材料很快就出现在美国大使馆官员的办公室,证明德国与布尔什维克的联盟不仅还在继续,并且就是德国战时的官方计划。谢苗诺夫在访谈中提到《晚间报》的同事,一个波兰裔俄国传记作家安东·奥森多夫斯基(Anton Ossendowski)曾交给他文件。

奥森多夫斯基1903年曾在海参威活动,日俄战争期间到过哈尔滨,任职于铁路部门。一战爆发时,他已经回到彼得格勒,在《晚间报》上以Mzurad 为笔名持续攻击在俄的德国商人A.Dattan是间谍,他本人和整个报纸都从德商竞争对手那里获得报酬。1917年夏,奥森多夫斯基和谢苗诺夫一起与临时政府的情报部门建立了联系,他也参与了政府支持的“揭发”布尔什维克的计划,作为反德宣传专家,他们俩从临时政府的情报总部获得财政支持。他的反德活动受到莫斯科财阀、俄罗斯战时工业委员会主席以及临时政府首任陆军与海军部部长古契科夫(A.I.Guchkov)的安排与支持,后者曾大力支持科尔尼诺夫的军事叛变。。苏维埃掌握政权后,他把预备交给俄协约国大使们的材料交给了谢苗诺夫,这时的谢苗诺夫正从哥萨克领命回来。这些材料中,代表苏方签收的所有笔迹都来自奥森多夫斯基。[ Ibid,pp143-148。]

西森档案提到的很多德国间谍都来自海参威一个叫做Kunst and Albers 的公司,它是西伯利亚著名的批发和零售商,在远东很多城市拥有商场。一战期间公司负责人A.Dattan是俄国公民,他在文件9中被当作德国间谍。事实上,早在战前苏沃林的报纸就持续攻击Kunst and Albers公司超过五年,奥森多夫斯基在1915-1916年期间担任主攻手。因此,Dattan 在一战爆发后被被流放到托木斯克,一直到二月革命。1915年,奥森多夫斯基被该公司起诉诽谤和勒索,但在二月革命前没有可能进入法庭审理。十月革命使奥森多夫斯基从被调查中解救出来,1918年5月他从彼得格勒飞往西伯利亚,因为判断德国人很可能占领彼得格勒,而彼得格勒的报纸则认为协约国武装干涉西伯利亚迫在眉睫。西森文件29号日期是1918年3月9日,内容是关于远东的德国间谍,属于唯一一份不是直接交给西森,而是请另一位美国大使转交,——它表明这是一份西森3月3日离开彼得格勒之后制造出来的文件,也正是协约国干涉西伯利亚的消息被媒体披露出来的时间。由于担心自己再度被起诉,奥森多夫斯基把黑材料预先交给协议国就成为一项自保的方案。[ Ibid,pp148- 150. 2013年,一本关于Kunst and Albers公司历史的英文书面世,Lothar Deeg:Kunst and Albers Vladivostok: The History of a German Trading Company in the Russian Far East 1864–1924,epubli, 2013;德文版:Klartext, 1996。其中披露了更多相关文献,其中第七章:被战争钳制的公司(1914-1924),重点讲述了奥森多夫斯基陷害和勒索Dattan为德奸的详细经历。] 大量证据表明,奥森多夫斯基是西森档案的主要炮制者,他本人属于俄国反德波兰人团体。[ George Kennan:The Sisson Documents,Journal of Modern History ,vol.28,June 1956,pp150-152.]

凯南在最后一章中讨论了西森档案的两个附件。附件1包括15件档案,其中7件信函没有原件或照片,完全没办法判断真伪。正是这些档案夸张地涉及列宁、托洛茨基和高尔基的名字,即便哈珀和杰姆逊也没把它们列入可信任之列。附件2大部分是真实可信的,但是讽刺的是,这些文件并不能证明有一个德国-布尔什维克阴谋存在。[ Ibid,pp153-154.]

最后,凯南指出,从1917年春天到夏天,以斯堪的纳维亚半岛为主要中转支援苏维埃的外部力量很复杂。在苏维埃领导人和外界之间有大量的通讯联系,其中很可能涉及财务往来,这其中德国政府是否涉足其中?财务是否只来源于外部友好的社会主义团体?西森档案本身并没有证明这些。但即便苏维埃在十月革命之前接受了德国官方的财务支持,也没有证据表明苏维埃获得政权之后在道义和政治上需要对德国承担责任,而德国也没有这样的幻想。事实正相反。[ Ibid,p154.] 但是,凯南对《西森档案》的研究在大众传媒上却反应寥落。

其实,托洛茨基三十年代初在《俄国革命史》中早就指出事实的真相:

1918年,即十月革命之后,美国政府出版局很得意地印行了一本集子,专收那关于布尔什维克派勾结德国人的文件。这个笨拙的伪造,经不起一点考证,却被好多受教育的有见识的人相信,直至后来发现了:那些文件原稿大家以为是从各国产生的,其实乃是同一架机器制造出来。伪造者并未依照普通规则对待主顾:他们显然认为政治上对于暴露布尔什维克派罪恶之要求可以盖住考证批评地声音。他们这样想并没有错,因为他们卖得了高价。[ http://marxists.anu.edu.au/chinese/Trotsky/1930book/trotsky-1930book35.htm.]

“西森档案”实在是美国政府的一项丑闻,这也许是凯南出来做此项工作的原因。最后,需要说明的正是,其实乔治·凯南从政治立场上是严重反苏的。他就是最早提出对苏联进行“遏制”战略的冷战设计师和操盘手,极大地影响过二战后美国的外交战略。就在1946年凯南任职苏联大使馆期间,他以一封著名的八千字电报向美国国务院提出“遏制”政策的建议,史称“长电报”(the long telegram)。1947年,则在《外交季刊》上以“X”笔名发表《苏联行为的根源》一文,完整地提出了“遏制”的战略思想。

三, 谁是“赫尔方特”(Helphand)?

回到这篇长达十一页的《明镜》周刊的报道。

它其实是一篇特稿,或者说间谍小说,充满了推测和臆想。文章开篇便宣称:“没有威廉二世对列宁的帮助,九十多年前的十月革命就不可能发生。更有甚者:没有德国的支持,列宁的布尔什维克几乎不会度过掌权后决定性的第一年。估计也就不会有苏联,不会有后来共产主义的发展,大概也就不会有几百万古拉格群岛死者的控诉了”,“柏林用马克、弹药、武器支持俄国的布尔什维克和其他革命者达四年之久并以此为终结沙皇王朝做出了贡献。单是外交部支付的款项,到1917年为止瑞士银行的户头结单,至少有二千六百万马克,折合成今天的货币价值在七千五百万欧元。”

今天,这种镰刀与王冠之间的世界历史上的联盟几乎完全被忘却了,虽然几十年前就已经出现过对这个题目出色的研究。当然仍有一些没有解决的问题,特别是德国对布尔什维克支持的规模。因为在外交部那些支出的收据在审计之后都被销毁了。《明镜》做了这件事并在全欧洲十几个档案馆进行调查研究时偶然发现了迄今为止尚不为人知的或者尚未被利用过的资料:瑞典、瑞士和英国安全局的分析和文件,普鲁士警察局的卷宗,外交部的档案以及俄国档案中的附注,瑞士银行的户头结单 。[ 网民李士勋翻译:http://blog.sina.com.cn/s/blog_70adf1540101at46.html,以下引文也出于此博客。]

令人疑窦丛生的是,通篇没有一句提及“西森档案”,它是否属于所谓“出色的研究”中?如果不是,这些出色“研究”究竟是什么?是否因为凯南对“西森档案”的彻底调查已经使得《明镜》必须完全避开这个名词?是否意味着要做翻案文章必须另起炉灶?不错,炉灶必须重起于一战时中立的斯堪的纳维亚半岛,正是在这里,错综复杂的政治力量得以交锋。

值得注意的是,《明镜》承认七月事变与列宁“德奸”案有直接关系:

亚历山大·克伦斯基(像列宁一样是一位律师,不过他1970年才在流亡中死于美国)领导的临时政府,在好战的党内积极分子试图进行一次政变之后,曾于七月中旬给布尔什维克一次沉重的打击。布尔什维克的领导人被逮捕,报纸被禁,十几个人受到审判。当时也是因为德国的钱。[ 同上。]

在西森档案彻底破产之后,《明镜》“偶然发现”的究竟是什么样的“铁证”?另起炉灶的看点就在于,文章浓墨重彩地塑造了一个叫做亚历山大·黑尔凡特(Alexander Helphand)的间谍与德皇政府的关系。而涉及列宁的部分是这样的:

几乎不能想象,列宁没有利用这个网络向彼得格勒输送金钱或者也将一部分在俄国的收益转入党的金库。很说明问题的是后来人们在列宁的狭长地址簿上发现了黑尔凡特公司的地址。瑞典的调查卷宗里写着总经理费尔斯滕贝格定期前往俄国。

通篇搜索下来,其实都是“想象”大于实证。

所有“偶然发现”的新“资料”,只是证明德国试图支持俄国反对势力黑尔凡特,并不能证明列宁从黑尔凡特手中直接得到资助,——这一证据已经被寻找了将近一个世纪!“很能说明问题”的证据,却根本不是证据,即列宁的地址薄中有黑尔凡特公司的地址,即便这一孤证《明镜》也没有给出来源。该文偷换概念,其实玩了一个空心汤团的把戏。从新闻专业主义的角度看,也是一篇有严重缺陷的违背报道基本原则的特稿,与《黄色间谍》的报道方式殊途同归。

有趣的是,号称调查了十几个档案馆得出结论的文章,最后的注脚只有五条,其中三条来自已经出版的书,包括一本1964年出版的德文传记《革命的海盗:帕尔乌斯—黑尔凡特》[ Winfried B. Scharlau,、Zbynek A. Zeman( 威尔弗里德.B.沙尔劳,茨比内克.A.齐曼): Freibeuter der Revolution Parvus – Helphand,Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1964;]。该书两位作者A. B. Zeman,W. B. Scharlau在1965年以《革命的商人:亚历山大·黑尔凡特(帕尔乌斯)1867-1924》为名,在牛津大学出版社出了英文版。[ Z. A. B. Zeman,W. B. Scharlau : Merchant of Revolution:Alexander Israel Helphand (Parvus) ,1867-1924, London :Oxford University Press,1965.] 请记住作者之一齐曼(A. B. Zeman),我们后面还会碰到他主编的《俄国革命与德国——1915年至1918年的档案资料》在《炎黄春秋》杂志中的出现。这些是否就是文中所指的几十年前的“出色研究”?但是该传记并没有证明黑尔凡特给了列宁大量经费,两位作者也不认为列宁是德国的间谍。

五个注脚的另一条来自2007年《明镜》周刊自己的报道;只有一条是所谓证据:一张收剧:“1915年12月29日,从德国驻哥本哈根公使手中得到资助俄国革命运动的一百万卢布(……)纸币。A.黑尔凡特博士”,但是该证据同样不能证明它与列宁有直接关系,详见下文。

《明镜》这篇文章作者多达六位,但没有一位是在高校任职的专业历史学家。排名第一的Wiegrefe, Klaus是《明镜》周刊作家,自1997年始是该刊历史版的负责人。Altenhöner, Florian是自由职业的历史学家。排名靠后的几位作者也都不是在大学工作,没有教职,网上也没有比较详细的个人简介。

那么,这个神秘的“黑尔凡特(赫尔方特)”究竟是什么人物呢?

事实上,这个以“帕尔乌斯”更为欧洲社会主义运动史所熟知的名字,根本不是《明镜》发掘出来的。帕尔乌斯(Parvus)是赫尔方特1894年在考茨基创办的德国著名社会民主党理论刊物《新时代》(Die Neue Zeit)上发表文章的笔名[ Ibid,pp28-29. ]。他是1867年出生于俄国的犹太人,后移居德国参加了社会民主党,是早期德国社会民主党的重要革命家和理论家,曾与罗莎·卢森堡等一代左翼德国社会民主党人交往密切。

在中文学术界,郑异凡1984年根据上述1964年德文版传记,发现他是最早对伯恩斯坦的民主社会主义理论进行批判的人。1898年初, 帕尔乌斯就在其主编的《萨克森工人报》上连续写文章批判伯恩施坦的机会主义。他反伯恩施坦的斗争得到了俄国马克思主义者的重视。普列汉诺夫在给考茨基的公开信《我们为什么感谢他?》中高度评价了帕尔乌斯在反伯恩施坦主义中的作用, 他不同意考茨基所说的和伯恩施坦的斗争“只是现在才开始”,“因为伯恩施坦所提出的问题在帕尔乌斯的论文刊登以后就已在很大程度上接近于解决了。这是帕尔乌斯对全世界无产阶级所立的一个大功劳”。帕尔乌斯的斗争也引起列宁的重视,1899年9 月1 日列宁在流放地写信给妈妈, 要妹妹玛丽亚设法给他寄去1898年的《萨克森工人报》,包括帕尔乌斯反对伯恩施坦的文章,和刊有普列汉诺夫《我们为什么感谢他? 》一文的报纸。[ 郑异凡:《帕尔乌斯对伯恩施坦主义的批判》,《国际共运史研究资料》 1984年02期,第145-151页。]1900年与列宁第一次在慕尼黑见面,彼此在理论上已经互相欣赏。[ Z. A. B. Zeman,W. B. Scharlau : Merchant of Revolution:Alexander Israel Helphand (Parvus) ,1867-1924,pp56-57. London :Oxford University Press,1965.] 他在流亡的俄国社会主义者与德国的社会民主党两个圈子之间起了很多沟通作用。

帕尔乌斯1904年2月开始为《火星报》撰写系列文章《战争与革命》,表现出极大的理论洞察力,预告日俄战争之后就是俄国革命的时代,预告世界大战即将爆发。他提出可以利用外部战争来激发内部的反抗和革命,并且从马克思那里引发出“继续革命”的策略,这组文章也深刻地影响了托洛茨基,后来被托洛茨基发展成著名的继续革命理论。帕尔乌斯认为“俄国的革命会动摇整个资本主义世界的基础,俄国工人阶级将担任社会革命的先锋队的角色。”[ Ibid,p64. ] 当时德国的反间谍组织也渗透到社会主义机构中,他预测日俄战争俄国会输掉战争,然后引发动乱与革命,——他的准确预言,使得德国情报部门认为可以用他来反沙皇。

1905年俄国革命爆发,帕尔乌斯回到圣彼得堡进行革命活动,在俄国社会民主党内扮演了重要角色,并与托洛茨基一起被捕,在监狱留下了一张著名的与托洛茨基等人的合影。他在被判三年流放西伯利亚后逃回德国。由于对德国社会民主党内斗争和策略失望,并且卷入与高尔基和俄国社会民主党关于《在底层》戏剧出版的经费纠纷,名誉受损。为此,1910年他离开德国去了维也纳,后由此去了土耳其。在德国总参部的支持下,在巴尔干战争中通过做军火生意获利颇丰,并成为土耳其青年党的财政与政治顾问,也是其军队的粮食供应商。在亲德的土耳其首都君士坦丁堡,根据自己在1905年俄国革命的经验,他从理论上阐明道,分解俄国、使俄国在一战中失败就是最好的社会主义革命的方式。他认为在推翻沙皇政府的革命目标上,社会主义者可以与德国政府在策略上合作,虽然动机完全不同。[ Ibid,p136.]

在当时的帕尔乌斯看来,社会主义阵营内部派别林立,任何一派都没有能力组织一场大罢工,因此可以在德国支持下,使所有的社会民主党派结成统一战线,这样俄国的孟什维克和布尔什维克,犹太人组织崩得(Band,立陶宛、波兰和俄罗斯犹太工人总联盟),乌克兰Spilka党,波兰的两个社会民主党,以及立陶宛和芬兰的社民党,就可以在一个中立国召开社会主义政党代表大会,他认为这是最好的方式:一个世界主义视野中的反沙皇力量大联合,在此蓝图中列宁领导的布尔什维克占有重要的位置。他还曾设想通过德意志帝国的帮助,使得社会主义成为欧洲的主导力量。[ Ibid,p147-150.] 在德国外交部与帕尔乌斯的联盟中,其实双方都意识到彼此在冒险,一个要的是东线的停战,一个要的是革命与社会主义。帕尔乌斯希望一方面联合欧洲所有的社会主义政党结成统一战线反对沙皇,另一方面让俄国内部的社会主义政党以宣传、罢工和破坏的方式促使自己的国家垮台。

他通过土耳其德国大使给德国情报部递交了一份二十多页的报告,提出以德国政府支持的大罢工使俄国瘫痪,支持俄国社会劳动党、支持各民族地区独立、支持反对沙皇的作家。特别是乌克兰,它是帝国的基石,一旦被搬走,帝国就会崩溃。四分之一世纪之后,纳粹准确地执行了这个计划。[ Ibid,p160.] 半个世纪后苏联的瓦解,也正是与乌克兰独立互为前提,美国在乌克兰公投前承诺会尽快承认其独立,正是推动乌克兰独立的重要因素。而今天的克里米亚危机,不过是二十世纪最敏感的地缘政治的历史延伸。帕尔乌斯也对芬兰寄以同样的希望,芬兰曾在1809年被沙皇俄国兼并,十月革命之后,是列宁领导的苏维埃政权根据民族自决原则于1917年12月18日颁布法令,承认芬兰独立。帕尔乌斯对于高加索地区不乐观,这里的独立运动比较碎片化,他建议土耳其政府支持高加索的穆斯林在当地基督徒的帮助下对俄国发动圣战,他希望美国人和格鲁吉亚人都能够大力协助,通过乌克兰独立运动,土耳其可以引导北高加索的哈萨克人暴动。这的确是一份有预见性的建议。

但是,这些主张在德国社会民主党中引发的是怀疑与质疑,社民党主席Hugo Haase甚至警告同志们不要与帕尔乌斯有任何接触,他被怀疑是俄国间谍,或者土耳其间谍。罗莎·卢森堡与她绝交,李卜克内西、蔡特金等过去的激进左派社会主义老朋友都不再待见他。蔡特金是在他当初与伯恩斯坦做斗争时唯一站在他一边的老朋友,现在骂他是“帝国主义的婊子”,把自己出卖给德皇政府。他与德国社会主义左翼的分裂由此开始,并从此分道扬镳。[ Ibid,pp153-155.]

四、 “肮脏的手”

1915年2月14日,托洛茨基在《我们的言论报》上发表了与帕尔乌斯的绝交信:《致一位活着朋友的墓志铭》(Epitaph for a Living Friend),信中他感谢帕尔乌斯曾经给予他巨大启发和思想上的共鸣,比所有老一代欧洲社会民主党人那里得益更多。但是1914年之前的激进左派在一战爆发后变了,我们的朋友,现在死了,“现在的帕尔乌斯再也不是以前的帕尔乌斯了。此时他已成为在巴尔干漫游的一个政治上的福斯塔夫,而且还诽谤自己已死亡的幽灵”。不久,当帕尔乌斯在哥本哈根办有德国宣传代理机构嫌疑的“社会学研究所”时,托洛茨基公开警告社会民主党人不要和它进行任何接触。帕尔乌斯为自己辩护的致编辑部的信到托洛茨基手中,托洛茨基最终拒绝发表。十月革命之后,帕尔乌斯力图接近托洛茨基并表示要为苏维埃政府服务,托洛茨基置之不理。[ (波)伊萨克·多伊彻:《武装的先知 托洛斯基 1879-1921》,王国龙译,第195-196页,北京:中央编译出版社,2013年。Z. A. B. Zeman,W. B. Scharlau : Merchant of Revolution:Alexander Israel Helphand (Parvus) ,1867-1924,pp155-156. London :Oxford University Press,1965.]

在帕尔乌斯与列宁的关系中,1915年5月瑞士伯尔尼期间他是否给列宁资助?对此,历史学家们普遍怀疑,[ Alfred Erich Senn, “The Myth of German Money during the First World War”, Soviet Studies, Vol. XXVIII, No. 1, January 1976, pp.83-90;转自:http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Parvus.]《明镜》周刊也没敢翻案。当时,因为帕尔乌斯知道列宁的重要性,很急切地希望与列宁会晤,便突然现身在列宁所住的旅馆。帕尔乌斯在回忆录中记叙说,他对列宁解释德国革命不可能发生,唯一能够发生革命的是俄国,而且是作为德国胜利的后果,而列宁却梦想着欧洲的无产阶级从战壕中走向革命。在此会面之后,列宁告诉一位布尔什维克朋友,他甚至没让帕尔乌斯把话说完,就直接告诉他,他认为帕尔乌斯是德国的奸细,德国的社会主义者们很多已经变成了沙文主义者,他不想与帕尔乌斯有任何合作。列宁把他赶走,并且警告他再也不要来了!无论会面如何,结果很清楚,列宁与帕尔乌斯没有达成任何协议或共识。[ Z. A. B. Zeman,W. B. Scharlau : Merchant of Revolution:Alexander Israel Helphand (Parvus) ,1867-1924,pp157-178. London :Oxford University Press,1965.]

列宁自己则在1915年11月20日《社会民主党人报》第48号专门发表了批判帕尔乌斯的短文《堕落到了极点》,严厉和辛辣地斥责其欧洲社会沙文主义,全文如下:

激进的社会民主党人和革命的马克思主义者中的一些人蜕变为社会沙文主义者,这是所有交战国都有的一种普遍现象。沙文主义潮流如此迅猛、狂暴和强烈,以致各国都有许多没有气节或落伍的左派社会民主党人被它卷走。在俄国革命中就已表现出是个冒险家的帕尔乌斯,现在在他的小刊物《钟声》杂志(《DieGlo-cke》)中更是堕落到了……极点。他恬不知耻地、洋洋自得地为德国机会主义者辩护。他把自己过去崇拜的一切付之一炬;他“忘记了”革命派和机会主义派之间的斗争以及这两个派别在国际社会民主主义运动中的历史。他以那种自信会受到资产阶级赞许的小品文作者的放肆态度拍着马克思的肩膀“纠正”马克思,而丝毫未作认真的和严肃的批评。至于对那位恩格斯,他简直不屑一顾。他为英国的和平主义者和国际主义者辩护,为德国的民族主义者和狂热爱国主义者辩护。他骂英国的社会爱国主义者是沙文主义者和资产阶级的走狗,却把德国的社会爱国主义者尊称为革命的社会民主党人,同伦施、亨尼施、格龙瓦尔德拥抱接吻。他向兴登堡摇尾乞怜,要读者相信“德国总参谋部是支持俄国革命的”,并下贱地颂扬这个“德国人民精神的体现者”和它的“强烈的革命情感”。他预言,德国通过保守派同一部分社会党人的联盟,通过发放“面包配给证”就可以毫无痛苦地过渡到社会主义。他是一个卑微的懦夫,以宽容的态度似赞成非赞成地对待齐美尔瓦尔德代表会议,他装模作样,似乎他没有觉察到在齐美尔瓦尔德代表会议的宣言中有很多地方是反对从帕尔乌斯和普列汉诺夫到科尔布和考茨基的形形色色的社会沙文主义的。

在他出版的6期杂志中,没有一点诚实的思想,没有一个严肃的论据,没有一篇诚恳的文章。这全然是一堆德国沙文主义垃圾,上面却挂着一块胡乱涂写的招牌:为了俄国革命的利益!科尔布和开姆尼茨的《人民呼声报》这些机会主义者交口称赞这堆垃圾,这是十分自然的。

帕尔乌斯先生竟厚颜无耻地公然宣称,他的“使命”就是“充当武装起来的德国无产阶级和革命的俄国无产阶级之间的思想纽带”。这种丑角的插科打诨,准能使俄国工人笑破肚皮。如果说普列汉诺夫先生、布纳柯夫先生以及和他们一伙的《号召报》理所当然地得到俄国的沙文主义者和赫沃斯托夫的赞许,那么,帕尔乌斯先生的《钟声》杂志就是德国的叛徒和走狗们的喉舌。

因此我们不能不指出目前这场战争的另一个有益的方面。它不仅用“速射炮”摧毁了机会主义和无政府主义,而且也出色地揭露了那些冒险家和社会主义运动中朝三暮四的人。历史在社会主义革命的前夜而不是在社会主义革命过程中对无产阶级运动预先作这番清扫,这对无产阶级是大有好处的。[ 《列宁全集》第27卷,第100-101页。]

《钟声》杂志正是帕尔乌斯接受德皇政府直接财政支持出版的。

德国情报局曾支持帕尔乌斯在哥本哈根建立与俄国的边境贸易公司。但是这些钱是否都来自德国?对此也一直有争议。[ http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Parvus .] 1995年,美国历史学家Semion Lyandres对克伦斯基临时政府公布的指控列宁的全部材料进行了重新研究,专门考察临时政府指控布尔什维克利用斯堪的纳维亚作为中转贸易往来的所有电报,包括帕尔乌斯在哥本哈根公司的电报往来。Semion Lyandres对所有66件电报进行了逐一分析,发现没有一件可以支持临时政府的七月指控。帕尔乌斯在哥本哈根与彼得格勒的贸易电报,没有一件表明有基金从哥本哈根流向彼得格勒,而是相反,大笔的金钱,总计100,000卢布从彼得格勒流向哥本哈根,以支付购买进口货物。这是因为一战之后,俄国从德国直接进口的货物,特别是医药用品,因为各种制裁和审查,转至中立的斯堪的纳维亚半岛进行走私。[ Semion Lyandres :The Bolsheviks'”Gennan Gold” Revisited:An Inquity into the 1917 Accusations ,The Carl Beck Papers in Russian & East European Studies Number 1106,No. 1106, February 1995 1995 by The Center for Russian and East European Studies, a program of the University Center for International Studies, University of Pittsburgh. http://carlbeckpapers.pitt.edu/ojs/index.php/cbp/article/view/63 ,pp93-104。]这一研究不支持上述传记中认为帕尔乌斯在哥本哈根的公司贸易中可能有钱没有从彼得格勒回流,而是帮助了列宁的宣传事业。[ Z. A. B. Zeman,W. B. Scharlau : Merchant of Revolution:Alexander Israel Helphand (Parvus) ,1867-1924,p165. London :Oxford University Press,1965.]

1915年,帕尔乌斯在德国外交部的财政支持下,企图在俄国组织大罢工和策划制造俄国的金融危机,这些事情也是《明镜》周刊文中大肆宣扬的。但是,这些活动与列宁领导的布尔什维克完全无关。相反,1915年12月,帕尔乌斯力量在俄国活动最活跃的时期,列宁人数甚少的布尔什维克正与占大多数的、支持俄国参加一战的孟什维克进行艰苦斗争,由于严重缺钱,无论是瑞士的总部,还是彼得格勒的分部,都缺乏最基本的运作经费。列宁写信给斯堪的纳维亚的Alexandra Kollontay:“没有钱。这里没有钱是最大的麻烦。”[ Ibid,p181.]

1915年12月,帕尔乌斯的确接受了德国外交部的一百万元卢布,并且把它们带到了斯德哥尔摩,以用于“支持俄国的革命”。[ Ibid,pp187-188.] 这也正是《明镜》周刊文在正文和脚注中给出的唯一证据,它发生在十月革命前。但即便是这个证据也根本不是《明镜》发掘的,而是在1965年帕尔乌斯传记中早就明确记载的。不同在于,传记明确说明帕尔乌斯与列宁1915年会见不欢而散,而《明镜》却仍用它作为列宁德奸的证明,真是用心良苦,其实是欺负大多数读者不会去找这本半世纪前的老书。即便找到,一般读者也不会去详细比照。事实是,这笔钱是德皇政府用来支持德国社会沙文主义者帕尔乌斯在俄国的颠覆活动,而不是列宁。一战之后的列宁及其政党一直在与贫困搏斗,1916年10月列宁在《致亚·加·施略普尼柯夫》的信中写道:“很需要稿费。否则,简直活不下去了!!物价飞涨,难以为生。应当向《年鉴》杂志的出版者硬把钱要来。我的两本小册子已经寄给他(让他付钱,马上付而且多付一些!)对邦契也这么办。关于翻译的事也这么办。如果这件事办不妥,我的确维持不下去了,这是真话,百分之百的真话。”[《列宁全集》,第47卷,第438页。]

由此可见,《明镜》的策略是故意混淆帕尔乌斯和列宁之间的区别,以蒙诱读者。用德国的钱,帕尔乌斯的确成功地在俄国组织了一些罢工,这也是《明镜》周刊津津乐道的故事,但是这些钱并没有导致他许诺的俄国革命的爆发。而且,《明镜》没有说的是,由此对他的巨额投资在德国政府内部引起强烈争议和怀疑,钱是否给错了?[ Z. A. B. Zeman,W. B. Scharlau : Merchant of Revolution:Alexander Israel Helphand (Parvus) ,1867-1924, pp190-191 London :Oxford University Press,1965. ] 更没有证据说明,这些钱与列宁究竟有何关系?

1917年2月革命爆发,帕尔乌斯建议德国把各种俄国流亡的政治反对势力运送到俄国,以激发俄国革命。这一建议再次得到德政府的重视和支持,帕尔乌斯就成了操盘手。4月13日,一批俄国流亡革命者到达斯德哥尔摩,其中包括列宁。这时,帕尔乌斯已经等在那里,因为想见列宁。但是列宁拒绝见他,只是通过中间人传话。帕尔乌斯告诉列宁德、俄之间需要和平,并询问列宁的政治方案,列宁回答道:他对外交不感兴趣,他的任务是社会主义革命。这让帕尔乌斯很恼怒,根据后来他自己的证词,他通过中间人警告列宁说:也许他会继续领导暴动,但是如果他对政治手腕不感兴趣,他就会沦为我手上的工具(he may go on agitating; but if he is not interested in statesmanship ,then he will become a tool in my hands)![ Ibid,p216.] 事实上,在关于德、俄之间的停战问题上,两人从来没有站在一个立场上,列宁关于停战的主张从来不是秘密,那就是要变帝国主义战争为国内战争,这也是第二国际左翼社会民主主义者共同的政治诉求。而帕尔乌斯构想的却是德国对欧洲与俄国的控制,是彻底的社会沙文主义的行径,这正是列宁致力于斗争的对立面,详见下文。

列宁回国之后,在列宁与布尔什维克设在斯德哥尔摩的政治局交流的信息中,缺乏经费依然是主要议题。推测列宁获得过帕尔乌斯设法经过波兰社会主义者之手交付的资助,唯一的证据也只是列宁感谢一位波兰社会主义者哥斯洛夫斯基(Kozlovsky)的信,而此人曾是帕尔乌斯的联系人,列宁感谢收到了2000卢布的资助![ Ibid,p221.] 区区2000卢布,列宁还要亲笔写信感谢。此一证据实在无力,甚至有反证的危险,连《明镜》也弃而不用。

这里需要再次回顾一下“七月事变”。7月1日俄临时政府组织一战前线进攻以惨败告终,激怒了彼得格勒的工人和陆海军士兵。7月3日,自发的游行示威开始,但并没有发展成为反对临时政府的武装行动。列宁认为当时俄国革命危机尚未成熟,不赞成武装行动,3日下午4时,布尔什维克党决定劝阻群众。但是示威已经开始,制止已不可能。3日夜晚,布尔什维克中央同彼得堡委员会和军事组织一起决定参加游行示威,以便把它引导到和平的有组织的方向去。列宁闻讯后于7月4日晨赶回彼得格勒,参加了4号50多万人的游行示威,并在克舍辛斯卡娅公馆的阳台上向游行的水兵发表了演说,要求群众沉着、坚定和警惕。当局派军队镇压,与示威群众发生冲突,死56人。布尔什维克党于5日发表停止游行示威的号召书。7月4—6日,《真理报》编辑部和印刷厂以及布尔什维克党中央办公处所被捣毁。7月5日,《现代言论报》刊登了对列宁德奸的诽谤,而《真理报》已于前一天被捣毁,使其无法发出反驳的声音。7月6日,临时政府下令逮捕列宁,工人被解除武装,革命的彼得格勒卫戍部队被调出首都,派往前线。七月事变后,政权完全转入反革命的临时政府手中,二个政权并存的局面终止,苏维埃成了附属品,革命和平发展时期告终。

1917年7月6日,通过改名为《〈真理报〉小报》出了一号,代替当天应出的《真理报》,以《坚定和沉着》为题刊载了俄国社会民主工党(布)中央委员会、彼得堡委员会和俄国社会民主工党(布)军事组织的号召书,还刊载了列宁《政权在哪里?反革命在哪里?》、《黑帮报纸和阿列克辛斯基的卑鄙诽谤》、《诽谤和事实》、《接近了本质》和《是新的德雷福斯案件吗?》等文,对临时政府的暴行和诽谤进行了批驳。列宁6—7日再次声明《德雷福斯案件重演》,集中地反驳了临时政府的诬陷,其中特别说明了与帕尔乌斯的关系:

新旧手法兼施并用,——这就是沙皇政府进行剥削和镇压的一贯手段,共和制俄国的情况也是这样。反革命资产阶级在对各族革命无产阶级的政党布尔什维克进行政治迫害时,总是还要进行极端卑鄙的诽谤,在报刊上展开“攻势”,同法国教权派和君主派的报刊在德雷福斯案件中的攻势一模一样。

要不惜一切给德雷福斯加上进行间谍活动的罪名!——这是那时的暗号。要不惜一切给某个布尔什维克加上进行间谍活动的罪名!——这是现在的暗号。卑鄙地诽谤,颠倒是非,漫天撒谎,挖空心思地混淆读者视听,——所有这些手法,黄色报纸和一切资产阶级报纸都在非常卖力地采用。他们的嚎叫简直达到了疯狂的程度,别说论据,有时就连叫些什么也听不清楚。

下面就是最近在我们共和国上演德雷福斯案件时采用的几种手法。最初他们“搬出”三个主要“论据”:叶尔莫连科;科兹洛夫斯基的2000万;同帕尔乌斯的关系。

第二天,鼓吹行凶的主要报纸《现代言论报》就刊登了两点“更正”,承认布尔什维克的“领袖”不是被人收买,而是狂热分子,同时把2000万改成了2万。另一家报纸则说叶尔莫连科的证词是次要的。

我们在7月6日的《〈真理报〉小报》上已经指出,叶尔莫连科的证词完全是荒诞无稽的。显然,他的证词已不便再引用了。

同一号《〈真理报〉小报》还刊登了科兹洛夫斯基驳斥诽谤的一封信。遭到驳斥之后,2000万减到了2万,但仍然没有说出确切数字,而是用了一个“整数”!

他们把帕尔乌斯扯在里面,竭力捏造说帕尔乌斯同布尔什维克有某种联系。其实正是布尔什维克,早在日内瓦的《社会民主党人报》上就把他叫作叛徒[注:见《列宁全集》第2版第27卷《堕落到了极点》。——原编者注],把他当作德国的普列汉诺夫无情地加以斥责,永远排除了同这种社会沙文主义者进行任何接触的一切可能。正是布尔什维克,在有瑞典左派社会党人参加的斯德哥尔摩欢迎大会上,不仅断然拒绝同帕尔乌斯交谈,而且不让他以任何身分,甚至以来宾身分参加大会。

加涅茨基是经商的,他供职的那家公司有帕尔乌斯的股份。有关商务和钱财的通信当然要经过邮检机关,而且完全能够彻底加以检查。有人却毫无根据地竭力把商务同政治搅在一起!!

甚至还有这样可笑的事情:有人指责《真理报》,就因为《真理报》发给瑞典及其他国家社会党报纸的电讯(当然也经过邮检机关,这个机关是了解得十分清楚的)德国报纸也转载了,有时还加以歪曲!好象电讯被人转载或者遭到恶意的歪曲也应当受指责似的!

这是地地道道的德雷福斯案件,采取撒谎和诽谤的攻势是基于疯狂的政治仇恨……但是,用散布诽谤来代替思想斗争的谣言制造者该是多么卑鄙啊![ 列宁:《德雷福斯案件重演》,《列宁全集》第30卷,第404-406页。]

事实上,七月事变之后,列宁“德奸案”中临时政府公布的文件中,帕尔乌斯就已经卷入其中,被作为列宁德奸的主要同盟,这一点从来就不是《明镜》的功劳和发明。帕尔乌斯为此发表了一个声明:

我一直支持,而且还将继续支持俄国革命,作为一个社会主义者,用所有能够使用的方式。你们这些疯子,为什么要担心我把钱给列宁?列宁和其他你们指控的人,从来没有要求或者接受从我这里来的钱,无论是借款还是赠送。但是我给予了他们,以及其他人,很多比钱和炸药更有效的东西。我属于这些人中的一员,把自己的身心都奉献给俄国无产阶级革命的决心,这是你们现在想摧毁的,但注定要失败的。[ Z. A. B. Zeman,W. B. Scharlau : Merchant of Revolution:Alexander Israel Helphand (Parvus) ,1867-1924,pp229-230,London :Oxford University Press,1965..]

托洛茨基则于7月8日在高尔基主办的《新生活报》上迅速刊登了《帕尔乌斯和他的“代理人”——致编辑部的一封信》:

在俄国社会主义刊物上,我第一个揭露了帕尔乌斯与德国帝国主义的不光彩的联系,确认它在政治上和道义上与革命荣誉是根本不能相容的,号召全体俄国社会主义与帕尔乌斯断绝所有政治联系;

我的一篇这种精神的文章刊登在巴黎出版的《我们的话报》(1915年2月)上,并被彼得格勒杂志《当代世界》所转载;

……

从上述一切中可以清楚,在战争期间我与帕尔乌斯没有也不可能有政治的或个人的、直接的或间接的联系,所有相反的断言都是谎言和诽谤。[ 《托洛茨基亲述十月革命》, 施用勤译,第180-181页,陕西人民出版社,2008年。]

后来,托洛茨基在《俄国革命史》第四章 “大诬蔑的一个月”中更详细地追叙道:

一个叫做布尔斯坦的人,正式称为商人,叫临时政府去注意“帕尔乌斯主持的一个德国间谍机关,设在斯德哥尔摩。”帕尔乌斯是一个有名的德国社会民主党员,属于俄国人血统。依照布尔斯坦作证的话,列宁和这个机关联系,经过了甘涅茨基和哥斯洛夫斯基这两个波兰革命家之手。克伦斯基后来写道:“一些非常重要的材料,——不幸不是普通法律性质,而完全是秘密警察性质。——一俟甘涅茨基到俄国来,在边境被捕之后,就可以绝对无问题地证实了,而且变为法律上确定有效的证据,反对布尔什维克派总干部。”克伦斯基预先知道了,这些材料将变成什么东西!

商人布尔斯坦的供词,牵涉到甘涅茨基与加茨洛夫斯基在两地——彼得格勒与斯德哥尔摩——的生意。看来,这一战时商业采取了秘密通信的方式,但它与政治无关。布尔什维克党与这笔买卖无关。列宁和托洛茨基曾书面揭露帕尔乌斯是个做生意的好手兼革命政治的烂货,并号召俄国革命党人与他断绝一切关系。但是在事变漩涡中的人,哪个有功夫来细察所有这些事情呢?一个间谍机关设在斯德哥尔摩,——这句话就够了。

……

列宁经过德国回来,此事供给爱国派煽惑以永不竭尽的藉口。但是资产阶级报纸,好像证明:爱国主义无疑是它们政策之中一个柔顺的工具,当列宁初来时候,它们用虚伪的善意欢迎他,直至明白了他的社会政纲之后,才肆无忌惮地骂列宁“亲德”。它们认为,“土地,面包与和平,”这类口号,列宁只能从德国带来。[ http://marxists.anu.edu.au/chinese/Trotsky/1930book/trotsky-1930book35.htm .]

辛子陵一口咬定说列宁的自我辩护之所以有效,是因为赫尔方特没有出现,这是怎样的一种大无畏精神?其实,在《明镜》周刊的报导中,有两次提到帕尔乌斯:他被唤作“Parvus”(小个子)嘲讽地暗示他的那相当肥胖的身躯 、亚历山大·帕尔弗斯(即小个子,黑尔凡特1894年后使用的名称),——但是《明镜》完全不提列宁和托洛茨基在七月诬陷之后针对帕尔乌斯的反驳,就像完全不提凯南对“西森档案”的考证一样。无论从左从右,只要不符合其结论,所有材料都可以仿佛不存在,正是这样一种《明镜》式西方“新闻专业主义”精神鼓励了辛先生的无知无畏。其实,辛先生只要愿意去查一下《列宁全集》就不至于如此被误导,根本在于他并不想知道列宁究竟如何说。然而,建立在如此谬误基础上的宣讲,却能够获得大量喝彩,这才是需要正视的现实:为什么今天撒谎、诽谤和谣言再度大行其道?也正因此,重读列宁的上述批驳具有了新的意义。

1917年十月革命之后,帕尔乌斯曾敦促德国外交部以一个没有附加条件和补偿要求的和平协定与俄国的布尔什维克政权谈判。他认为,列宁政权之所以对谈判持保留态度,是因为布尔什维克还在等待奥匈帝国和德国境内的革命爆发。然而,新生的苏俄对德国社会民主党举行大罢工的呼吁,德国社会民主党各派均很冷淡,他们认为不能在这个紧要战争关头从背后刺伤德意志帝国,顶多是促使德国与苏维埃的和平谈判。在斯德哥尔摩与苏维埃代表拉狄克秘密会见时,帕尔乌斯希望列宁能允许他回到俄国,他知道自己的政策在俄国布尔什维克党内受到怀疑,他愿意在工人法庭上为自己辩护并且接受审判。[Z. A. B. Zeman,W. B. Scharlau : Merchant of Revolution:Alexander Israel Helphand (Parvus) ,1867-1924,p239,London :Oxford University Press,1965.] 与此同时,柏林的德国总参部已经要求情报部门严密监控帕尔乌斯的行为,特别是所有往来的电报,德国政府明确阻止帕尔乌斯追求自己独立的政治目标,他也意识到已经不可能让德国的社会民主党与外交部合作来进行与俄国的和平谈判。

列宁对帕尔乌斯的回国请求予以坚决拒绝,他回复说:“革命的动机不能被肮脏的手玷污”(the cause of the revolution should not be touched by dirty hands)[ Ibid,p246.]。之后,帕尔乌斯加强了与德国政府合作的反苏维埃立场,在布列斯特-立托夫斯克和约的签订期间,他积极建言建策,提出俄国很容易用军事制服和分割,这样就不用和苏维埃再进行和平谈判。俄国消灭了,法国打败了,建立一支强大的军队,德国就可以主宰欧洲。这时,他的主张不仅和1941年的希特勒相呼应,而且已经与列宁及其苏维埃彻底为敌。[ Ibid,pp250-251.] 由此捏造十月革命之后的苏维埃政权是德国财政通过帕尔乌斯来支持的,是毫无根据的天方夜谭。

相反,1917年12月20日,苏联成立“契卡”,26日苏联政府拨款二百万卢布以支援西欧革命。之后,苏联把银行收归国有。帕尔乌斯认为这些措施会激起国内反抗,便开始动员和鼓动国内外反动势力去攻击和孤立苏俄,以制造最严酷的压力。他认为,俄国不是成熟的社会主义,银行的国有化只有在高度工业化发展的国家才是有意义的,列宁的布尔什维克反映了最可怕的认知错误。他谴责列宁的政党作为工人阶级的先锋队,是少数人的军事专政,是对欧洲光荣的社会主义革命历史的辱骂,苏维埃更像是一个犹太人的阴谋,而不是现代民主。在布列斯特-立托夫斯克和约签订之后,他对苏维埃的批判更加尖刻。在与德、奥外交官的私下交谈中,他担心德国丧失对东线的经济制裁,会对今后的德俄关系产生灾难性影响。公开场合,他则谴责签署条约的苏维埃使德国的社会民主党蒙羞,强化了德国鼓吹军事力量的政党,参加谈判的托洛茨基和拉狄克要为这个“革命沙文主义”的条约承担主要责任。他希望德意志帝国和苏维埃都很快垮台,德国革命可以席卷一切。对于俄国,他的使命就是推翻苏维埃。[ Ibid,pp251-253.]

所有的这一切,其实正验证了列宁之前对其德国沙文主义的批判。而帕尔乌斯就此对苏俄的批判,也完全不同于罗莎·卢森堡德国社会民主党左翼的国际主义立场。今天,试图向欧洲第二国际社会民主主义右派认祖归宗的辛子陵等诸先生们,其实应该先拜谢这位德皇间谍“赫尔方特”先生,今天辛子陵等人的观点不过都是在向他致以遥远的敬意,——多么讽刺的历史画卷,它揭示了欧洲第二国际的社会沙文主义与今天中国右翼自由主义之间(今天他们正在把自己改称为“左翼自由主义”,以争夺左翼的大旗),其实有着深刻的历史联系!这才是我们应该关注的重点。

布列斯特-立托夫斯克和约解除了德国在东线的压力之后,德对俄的政策是保持控制和经济渗透,7月继任的国务卿Hintze如此总结:

我们在东部需要的是什么?俄国的军事瘫痪。苏维埃比其他任何政党都能更好地关照这一点,不需要我们出一个人和一分钱。我们不能要求他们或其他俄国人爱我们,事实上,我们把他们的国家像对待一只橘子一样挤压,这就是我们做的。我们不是与苏维埃合作,我们是压榨它。这就是政治的意义。[ Ibid,p254.]

德国战败后,帕尔乌斯的政治生命也随着一战和德意志帝国的覆灭而丧失。1918年11月,他去瑞士隐居后被驱逐,回到柏林,死于1924年。他死后,曾被认为是第二国际最有才能的大脑,这自然是欧洲社会民主主义右翼阵营的一个评价。

但是在第三国际,在苏俄社会主义阵营,一战之后的帕尔乌斯早已经是德国社会沙文主义的肮脏之手。1922年2月2日《全俄中央执行委员会消息报》刊登了一条发自华沙的电讯,介绍帕尔乌斯的小册子《挽救经济的道路》,但没有察觉到这本小册子是为德帝国主义侵略东欧、对苏维埃俄国各族人民进行殖民奴役的计划辩护的。列宁发现后很愤怒,2月4日在致莫洛托夫同志并转政治局委员的电报中说:

建议追查是谁最近在报上登载了介绍帕尔乌斯作品的电讯。

在查明责任者之后,建议给予罗斯塔社该部负责人以严重警告处分,并撤掉负有直接责任的记者的职务,因为只有十足的笨蛋或白卫分子才会把我们的报纸变成替帕尔乌斯这样的恶棍作广告的工具。

俄共(布)中央政治局于2月8日通过了列宁的建议;经过调查后又于3月11日通过了列宁提出的决定。[ 《关于登载介绍帕尔乌斯小册子的电讯》,《列宁全集》,第42卷,406-408页。]

帕尔乌斯死后,《真理报》评论他的一生正是第二国际的象征:“第二国际的整个政策,从革命的决定(五一节)到支持沾满血污的资本主义止,都在这个以大革命家始,而以大投机家、艾伯特的顾问终的人身上得到了体现”。1917年俄国十月革命之后列宁领导的苏维埃,无论是政治立场,还是实际行动都已经与帕尔乌斯为代表的德国乃至整个欧洲的社会沙文主义全面决裂。为此,1917年至1918年,在列宁的建议下,经过党内讨论,社会民主工党(布)改名为共产党。列宁领导的第三国际与第二国际的欧洲社会沙文主义的路线斗争,正是帕尔乌斯故事不可分割的大背景。七月事变之后,特别是十月革命之后,也是这两条路线斗争最激烈的时候。事实上,这时的帕尔乌斯已经完全成为苏俄公敌。试图通过这只肮脏的手,在九十年之后再行诬陷列宁与十月革命,不过是黔驴技穷的一种媒体表演。

值得一提的是,德国的一些左翼网站对《明镜》周刊的文章做了反驳,一篇标题为:“ 一个购买的革命还是一个购买的新闻?《明镜》再次清算1917年的俄国十月革命”[ http://www.neue-einheit.com/deutsch/is/is2008/is2008-02.htm ];另一篇标题为:“《明镜》何以是错的?”[ http://arbeitermacht.de/ni/ni126/oktober.htm ] 除了指出其证据薄弱,也从历史的脉络中指出十月革命的逻辑根本不是德国可以用钱购买的,这篇文章不过是右翼意识形态的炒作。

的确,《明镜》周刊的这篇文章正是丧失基本学术品格的媒体“翻案史学”的代表作品。尽管在新闻专业主义的标准上,作为发行110万册以上的老牌欧洲时政主流杂志,《明镜》周刊以自己拥有的全球最大的事实核查团队而自豪,相对于250人左右的采编队伍,具有事实核查功能的档案部有100人之多,其中35人做资料归档工作,65人同时兼做研究与事实核查。[ 丘濂:《解密德国<明镜>周刊事实核查部》,《中国记者》2013年11期。] 但为什么被中国的媒体人所羡艳的事实核查团队却不能就《明镜》周刊自2006年以来大量的反华报道,以及此次列宁德奸案报道,对基本事实的违背起纠正作用?这就已经不是西方的新闻专业主义所能够解释的。在专业主义的背后,是政治的立场和利益扮演了更重要的主宰作用,新闻专业主义往往沦为这种政治立场合法化的遮羞布,这才是关键问题。

正如托洛茨基在上个世纪的判断:

七月情形完全不同。在进攻布尔什维克派之中,一切统治势力,政府,法院,反间谍,司令部,官吏群,市政局,在苏维埃占多数的党派,他们的报纸,他们的演说家,——都构成一个庞大的整体。他们相互间的歧异,犹如音乐合奏之中各种乐器的不同声调,只有加强一般的效果。两个无聊的人的笨拙的发明,居然高升为一个历史因素。诬蔑的话如同尼亚加拉瀑布倾泻下来。倘若你注意到那个背景——战争和革命——和被告者的身份——几百万群众的革命领袖,他们正在领导自己的党走上政权——那么你就可以毫不夸大地说:1917年7月是世界历史上最大的诬蔑之月了。[ http://marxists.anu.edu.au/chinese/Trotsky/1930book/trotsky-1930book35.htm。]

这个漫长的“污蔑之月”并没有结束。在二十一世纪的今天,为什么1917年七月在后苏联、后冷战时代会获得新的生命?一个最主要的原因或许正是,作为十月革命的继承者,作为亚洲的社会主义国家,中国不仅活着,而且“崛起”。如果我们真正需要从历史的视野之中理解这一事件,就必须回到十月革命所开辟的世界历史的新时刻,回到究竟什么是列宁主义?

五、“冷战史”与中国“翻案史学”的来源

今天,中国意识形态的主战场正发生在历史与大众传媒的交合地带,并催生出一种可称为“翻案史学”的媒体现象,它特别集中在国际共运史和中国革命史的范围内。上述列宁德奸案正是其中的典型代表。2007年12月《明镜》周刊重新炒作此一谣言,正是为了借十月革命九十周年之际,再行解构和污名俄国革命意义的举措。从1917到2007年,与其一起借尸还魂的正是冷战的幽灵。

的确,翻案史学往往以“冷战史”的方式表现出来。一方面它关注的话题主要来自“热战”时期,另一方面,其基本叙述框架来自冷战期间西方阵营的冷战史研究。“冷战”这一词汇原本是乔治·奥威尔1945年提出来的,用来批判在原子弹的两级世界中,被压迫和被剥削的人民丧失了反抗的可能,处于无法改变的不宣战的战争状态。后来,这一词汇在五十年代被美国用来专指针对苏联不宣战的、进攻性遏制状态。苏联在戈尔巴乔夫之前,从不正式使用这个词,因为他们相信苏联是坚持世界和平的,而美帝国主义才是侵略性的。[ 文安立:《全球冷战:美苏对第三世界的干涉与当代世界的形成》中文版序,第2页,北京:世界图书出版公司,2013年。] “冷战”在中文学术世界出现也是在八十年代之后。之前,是在“现代国际关系史”的框架下进行相关研究。八十年代末期到九十年代,特别是在美国学习的大陆学者把西方的冷战研究陆续介绍到中国。1991年苏联解体,所谓“冷战”结束之后,俄国档案在1990年代中期之前的短暂解禁,也极大地刺激了“冷战史”研究热。1998年至2007年,大陆学界召开了一系列有影响的学术研讨会,“冷战史”研究由此进入中国大学研究体制。[ 参见徐蓝:《中国战后国际关系史研究30年》,载华东师范大学国际冷战史研究中心编《冷战国际史研究》第8辑,第2-57页,北极:世界知识出版社。]

在很大意义上,西方“冷战史”所承载的意识形态冷战在后冷战时期的俄国与中国获得了延续和发展,这就是大众传媒中的“翻案史学”。它的突出表现就是用单一民族国家或国家利益的框架剪裁和重新叙述苏俄(联)、共产国际与中国革命的关系,用狭义的民族主义去取代社会主义与国际主义的视野。无视与否定二十世纪以来社会主义、民主主义与民族主义的复杂历史脉络,以及国际共产主义实践内与外的路线斗争和阶级斗争,及其在不同历史语境下的发生,——由此寻找不同的行动、反对的声音其实非常容易,无论是二次世界大战期间的东、西方社会主义和资本主义阵营,还是在冷战期间的西方阵营,迄今为止,各种论辩与斗争从未停息。但翻案史学唯一希望证明的结论是:中国革命是苏俄(联)基于其国家利益对中国操控的结果,——它以此喂养和塑造中国的(网络)右翼民粹主义思潮,目的是拆解二十世纪中俄(苏)革命的正当性,以及与之血肉相联的新中国的合法性,这已成为一种颇为壮观之社会潮流。

中国翻案史学的源头正是六十年代冷战前后的美国亚洲研究。在美国大学中设置区域研究、亚洲研究,本身就是二战后美国战略情报局对苏联进行“遏制”之冷战政策的产物。众所周知,该研究在美国受到大量著名的政府与私人基金会的资助。由于反法西斯战争胜利之后,由美国杜鲁门政府主导、并不断增强的对苏联的敌意与遏制,以及国内麦卡锡主义在学术界的迫害与清洗,使得中国研究的主导方向从中共与农民、帝国主义、抗日战争等中国自身的内部问题转向苏俄和共产国际在中国的阴谋与操控,并以此来解释、回应和推脱“谁断送了中国”这一问题。“当时出版的著作大都着眼于共产国际的阴谋,强调中国共产主义运动对苏俄的模仿,而置中国革命的社会、经济根源于不顾。与美国政府对铁板一块的,由莫斯科操纵的共产主义运动的谴责相呼应,美国学术界在当时也将中心放在苏联对中国革命的操纵上。这种观点因为50年代初的中苏联盟以及中国对苏联的一边倒的外交政策所强化。” [ 马克·赛尔登:《革命中的中国:延安道路》,魏晓明 冯崇义译,第277-278页,北京:社会科学文献出版社,2002年。] 苏联解体后,这些作为美国冷战成果的观点借尸还魂,成为今天中国翻案史学热衷炒作的冷饭,使得美国二十世纪的五、六十年代与二十一世纪前后的中国构成了一个富有意味的回响,也是极富反讽的现象。

但是,从学术的角度来看,这样的论证除了证明其历史观的狭隘、偏颇与功利主义,结果是遮蔽而不是揭示了历史的真实,并不能证得更多。苏联解体之后公布的档案,只是证明了历史过程的复杂与曲折,并不能构成对曾经扮演了重要国际主义内涵的社会主义之否定。舍此,则无法解释最基本的历史事实,特别是新生的苏维埃1917年7月25日《俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国政府对中国人民和中国南北政府的宣言》,废除在华的沙俄不平等条约,并且在国内极为严峻的经济危机下对中国革命的巨大援助。

就列宁德奸案来说,其实,除了《明镜》周刊,辛子陵的历史观还有一个不容轻视的“高大上”来源,足以让今天不明底细的读者仰止:

以上事实已为俄国最新出版的官方历史《二十世纪俄国史(1894—2007)》所证实。2006年俄国总统普京提出了为11年级(相当于我们高二、三年级)的学生写一部历史教科书的动议。原希望索尔仁尼琴完成这一大业。但索氏年事已高,确定由安德烈·鲍里索维奇·祖波夫组织编写一本“非苏联味”的教科书。普京的秘书苏尔科夫邀请祖波夫等人到克里姆林宫讨论并确立了写作计划。《二十世纪俄国史(1894—2007)》这部书是由40余名专家共同完成的。出版前,索尔仁尼琴审阅并修改了相当大的一部分书稿。2009年阿斯特(ACT)出版社将其印行。出版后引起轰动,不到一年再版数次。2010年6月17至27日俄国史学者潘佐夫(他参与了编写工作)到北京做学术访问,中国社会科学院近代史所学者李玉贞、陈铁健等,与他就 《二十世纪俄国史(1894—2007)》一书进行了座谈,进一步证实了德国《明镜周刊》公布的史料已为俄国官方所确认,并写进了这部新史书中。

《二十世纪俄国史(1894—2007)》从根本上否定了十月革命,认为这是一场政变。对于政变前后,列宁是否接受德国的资助,以进行反对沙皇政府的活动这一关键问题,该书的回答是肯定的。书中引用德国外交部公布的档案详细叙述德国威廉皇帝的计谋:设法从俄国内部寻找代理人,利用这支别动队,从俄国内部瓦解沙皇的力量。列宁从1915年开始得到德国当局资助在俄国进行革命活动,实际上充当了德国的秘密代理人。第一次世界大战开始就主张俄国失败,坚持要变帝国主义战争为国内革命战争。二月革命后,1917年4月3日,列宁和一些政治流亡者,得由德国特种兵帮助顺利经德国回到彼得格勒。

这些材料一披露,就把“伟大的十月革命”和革命导师列宁彻底颠覆了。这就是为什么俄国人彻底抛弃了列宁和列宁主义,当我们中国人继续缅怀列宁的时候,他们要把列宁的遗体送到中国来。

中国的翻案史学与俄国的翻案史学真是难兄难弟。2007年在中国,十月革命九十周年之际,中央电视台却没有按照惯例播放任何纪念十月革命的节目。[ 施用勤:《再版译者前言》,(波)伊萨克·多伊彻:《武装的先知 托洛斯基 1879-1921》,王国龙译,第2页,北京:中央编译出版社,2013年。]正式刊物中只有《炎黄春秋》在第11期刊登了一篇《俄国十月革命的回顾与思考:写在“十月革命”九十周年之时》,却是一篇彻底否定十月革命的文章:

列宁改变了十月革命的性质。根据马克思主义(例如恩格斯对德国社会民主党的教导),在那些专制落后的国家,革命的首要任务是:争取民主,实行宪政,为资本主义的发展开通道路。但是,列宁修改了马克思主义,要在专制落后的俄国先拿下政权后,在无产阶级专政的条件下建设社会主义和促进世界革命。

·····

十月革命创造的社会主义模式不可能成功。十月革命是人类历史上一次大实验,不仅影响到俄国和以俄为师的国家,而且影响到了全世界,使社会主义运动成为二十世纪一个主要社会潮流,对推进人类历史的发展起了一定作用(包括成为资本主义自我改革调整的压力和动力),留下了许多宝贵的经验教训。但是整个说来,这一伟大实验基本上失败了。搬用十月革命创造的苏联模式的国家,没有一个是成功的。有人说这是武断,可就是拿不出半点根据,举不出一个具体国家来。失败的原因,一是资本主义仍然代表着先进的生产力,转向社会主义的条件远未成熟;二是十月革命后实行对经济、政治、思想的垄断,是历史的倒退、是对二月民主革命的反动。[ 何方:《俄国十月革命的回顾与思考:写在“十月革命”九十周年之时》,《炎黄春秋》2007年11期。]

如果结合2007年2月,谢韬在《炎黄春秋》上发表的《民主社会主义模式与中国前途》一文,事态可能就更加清楚:

“十月革命一声炮响”,送来的是列宁主义,而不是马克思主义。他们领导新民主主义革命,武装夺取政权,是资产阶级民主革命,是完全正确的;但建国以后,不顾中国生产力非常落后的国情,便放弃新民主主义即资本主义发展道路,坚持要搞共产主义,凭借手里有强大的国家机器,不怕民族资产阶级造反。我们从中可以看到布朗基主义——列宁主义对他们的影响。我们曾经走上暴力社会主义道路不是偶然的。

在马克思恩格斯总结革命的经验教训,承认1848年的错误以后,保留资本主义生产方式,和平地长入社会主义,才是《资本论》的最高成果,才是马克思主义的主题,才是马克思主义的正统。这个正统叫做民主社会主义。

在马克思恩格斯时代,社会民主党就是代表工人阶级利益、从事社会主义运动的正统的马克思主义政党。是列宁标新立异,1918年将俄国社会民主工党改名为共产党,成立第三国际(共产国际),分裂了国际工人运动。斯大林等人才是最大的修正主义者,他们把恩格斯摈弃的“1848年的斗争方法”当作旗帜挥舞,从“左”边修正了马克思主义。[ 谢韬:《民主社会主义模式与中国前途》,《炎黄春秋》2007年2期。]

谢文重申“二月民主革命”、第二国际的民主社会主义与“暴力社会主义”的路线分野,呼吁中国回归“民主社会主义”的普世价值,——回归的唯一途径必然要建立在对列宁与十月革命的彻底否定上,这正是“后冷战”时代中、俄“翻案史学”的共识。

那么,这本“最新”的、“官方”的俄国史究竟是一部怎样的书呢?还是中国翻案史学执掌牛耳的《炎黄春秋》杂志,众望所归,在2010年第10期发表了李玉贞的书评《一部颠覆性著作:<二十世纪俄国史>》,正是辛子陵上述引用的来源。[ http://www.douban.com/note/253212965/] 李玉贞是中国社会科学院近代史所研究员,被认为是重要的中国革命与共产国际研究专家。但是在这篇文章中,却匪夷所思地出现了很多学术硬伤。

其实《中华读书报》2010年09月29日就曾刊登记者康慨的报道 :“罗蒙诺索夫莫斯科国立大学因为一本关于前苏联时代的历史教科书,陷入了空前的争议漩涡”,“ 政府设立的监察机构俄罗斯联邦社会院很快召集了会议,并在会后发布报告,批评该教科书以‘极端民族主义思想’解读国家历史,并歪曲历史事实。 莫大历史系主任谢尔盖·卡尔波夫出面否认与该书有关,并表示,《俄罗斯历史1917-2009》只印刷了2000册,而且事实上‘已在我们的教学活动中被搁置了’。在联邦社会院开会之后,莫大历史系则发表声明,表示将暂停在该校课堂中使用此书。” [ http://epaper.gmw.cn/zhdsb/html/2010-09/29/nw.D110000zhdsb_20100929_3-04.html]这起码让我们知道对于这部翻案史书是有巨大争议的,并非一厢情愿的“彻底颠覆”。

2011年5月,《俄罗斯中亚东欧研究》杂志刊发了针对李玉贞一文的考证文章:《译介国外作品要准确——祖波夫主编<二十世纪俄国史>一书相关情况查证》[ 钟实:《译介国外作品要准确——祖波夫主编<二十世纪俄国史>一书相关情况查证》,《俄罗斯中亚东欧研究》2011年第5期,第81-83页。]。经查证材料和询问来访的俄罗斯学者,李文所说与实际有很大出入,经过进一步对比俄文原书, 发现李文中引用的数字与原书不符之处有6、7 处之多。关键性的,也就是被辛子陵强调的几点,都是错误的。1,没有证据证明此书是普京总统授意的;2,此书非历史教科书;3,索尔仁尼琴并不支持该书,相反,临去世前写材料揭发该书作者;4,李文提到的来华递交此书的亚· 潘佐夫并非著名的俄国史学家,只是在美俄裔教师。另外,该书除主编祖波夫外, 还有来自美国、德国、英国、意大利、捷克、拉脱维亚等十个国家的境外作者, 总共43 位,其中鲜有俄罗斯权威学者和有影响的历史学家, 多是年轻的副博士和副教授。而且作者的专业领域五花八门: 除历史专业外, 还有艺术、语言、工程技术甚至森林保护方面的作者。主编祖波夫与俄境外宗教团体联系密切,长期担任俄境外流亡人士创办刊物《播种》杂志主编。曾担任反苏组织“团结联盟”领导人,该组织的前身是1924—1930 年流亡欧洲的白俄青年恐怖组织, 二战前从事反苏、反共的破坏活动, 二战后与纳粹合作, 曾深入到俄侨和被俘的苏联战俘中做策反工作。俄罗斯政治自由化之后, 该组织于1996 年在俄罗斯境内得以注册, 之后还多次参加各级议会的选举。除此之外, 团结联盟还利用东正教讲堂开展反共的宣传工作, 号召立法禁止共产主义意识形态。

2010年4月,俄罗斯主流杂志《专家》在第16- 17期刊登了一篇题为《造假者的历史》的文章,批评该书把苏联卫国战争写成苏联-纳粹战争,并揭发了主编与“团结联盟”的关系。祖波夫将杂志告上法庭,理由是2008年之后他已不在该组织任职。《专家》代表在庭审中举证说: 一是祖波夫在书中称:反对苏联制度的许多人, 其生命要感谢德国的入侵 ; 二是祖波夫作为该书的主编曾在互联网上撰文称共产党-布尔什维克人是比纳粹还可怕的敌人, 因为他们统治了俄罗斯几十年, 而纳粹只是在2-3 年的短时间里占领过俄罗斯的一部分。等等。法院认定: 该书有20 多处结论表明作者的一些论断缺乏史实根据,此书非学术性著作, 属于政论类出版物。

文章还列举了李文在摘译中很多不应该出现的“硬伤”,尤其体现在数字上。比如李文写道:其他如俄国中部省份在1916 年,人口总数为6,800 万, 到1920 年仅剩下3,800 万 ;而祖波夫原书中两个数字分别为680万和380万,此处两组数据相差十倍。类似的例子还有很多。也就是说,李文在推介祖波夫主编的这套翻案史书时夹带了很多私货。问题是,这样的做法究竟在何种意义上符合一位学者的身份与良知呢?

这里,可以参考一下美国历史学家安东·费得雅辛(Anton Fedyashin)对该书的评述,对于我们客观理解或许有帮助:

在二十世纪寻求持中之论的读者多少会对《俄国史》感到失望,虽然,在关于二十世纪的广泛争论中,祖波夫的计划表达出一种不仅与苏联的遗产抗衡,也与普京政府的自由主义鞭策相抗衡的观点。这套书对苏联过去的总体态度与其说是探究,不如说是基于(宗教)义理的谴责。文本提供了陈述和判断,却令人惊讶地很少提出问题。而且,如果读者全盘接受书中露骨的反共信息的话,他们将不得不接受作者们相信的观点,即俄国史上的这整整七十年,没有给当下增添任何价值。在这个意义上说,这套书违背了它的本意,因为与天主教的激情结合的反共热情,并不能帮助俄国人面对二十世纪的残酷历史,以及当今世界的复杂性。那些寻找“苏联的人民史”(就如这套书的封面设计所暗示的)的人也会感到失望,因为文本除以流行的编年方式列出长长的一串国家犯下的、其臣民经受的罪行外几乎什么也没有提供。祖波夫这套书提示的是,苏联经验不过就是一个庞大的、悲剧性的历史错误。但俄罗斯的民族性格(通过其个体)就不能从中发现有吸引力甚至有营养的东西?共产主义经验难道不是更广泛的、西方应对现代性问题的一部分?这些问题在《俄国史》的书页上甚至都没有出现,尽管(对这些问题的)回答,也许比一本一千九百页的二十世纪罪行编年史更难消化。这段历史需要平衡性处理,可叹的是,在此意义上,《俄国史》所证明的也许是需要的、却又是欠缺的一步。[ Anton Fedyashin: ‘Book Review’, in Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, Volume 13, Number 1, Winter 2012, pp. 241-242. 全文见网友王立秋译,http://www.douban.com/note/253212965/,笔者对该段译文有修订和补充。]

此论基本公允,其问题意识也正是今天的中俄(苏)历史研究应该面对的。

但是,迟至2012年出版的李玉贞代表巨著《国民党与共产国际》中,祖波夫这部俄国史仍然是她的重要资料来源。褒扬者认为该书积三十年之功“颠覆了”很多传统说法,其主要论证的观点无非就是:统领苏俄对华外交的是其国家利益,共产国际是其国家利益的工具,国民党与共产国际的关系也就是中苏国家利益和党派利益之间的冲突。在署名为“中共中央党史研究室原副主任”的章百家在序言中高度评价了这一立场。章百家1995年任中共中央党史研究室室务委员、第三研究部主任研究员。后任中共中央党史研究室副主任、中国中共党史人物研究会副会长,十一届全国人大法律委员会委员,一直到2011年才不再担任中共中央党史研究室副主任。章序认为:

李先生选择了一个颇具新意的视角,以苏俄和中国国民党各自的利益诉求为分析的主轴,探讨了双方合作的基础及限度,双方分歧的由来与矛盾激化的原因,清晰地勾勒出国民党与苏俄和共产国际关系发展演变的来龙去脉。本书提出了一系列新观点,颠覆了一些传统的说法,其中有四点尤令人印象深刻:第一,苏俄与国民党是因各自的利益需要而走到一起的,最终又因利益冲突而分手。第二,统领和支配着苏俄对华外交的是其国家利益,而这种利益具有多重性,苏俄外交除巩固和维护系新生革命政权之外也承袭了沙俄扩张主义的传统。第三,1919年成立的共产国际不仅是世界性的共产党组织,也是苏俄外交、包括对华外交的一个重要工具,其奉行的是为苏俄外交服务的立场。第四,当年苏俄对中国的情况缺乏基本的了解,这导致一系列判断失误和对华政策的混乱与矛盾,这种脱离实际的政策也根本不可能指导中国革命取得胜利。

这一系列的“新观点”,除了呼应和复制五、六十年代的美国冷战研究和俄国翻案史学的陈词滥调之外,唯一的新意在于这段评价来源于体制内党史研究的权威人物。在这段陈述中,中共其实就是苏俄(联)的内奸,国民党却因为坚持民族利益才与共产国际翻脸,只是因为苏俄(联)对情况掌握的失误,才使得这一卖国遇到挫折。这其实不过就是列宁德奸案的中共版本,难道不是吗?

另一序言的作者特别标注为“原国民党西山派元老邹鲁之子”邹达,这也顺理成章。邹的评价是:“思想、政制之异同,意识形态之分歧,民族感情之激荡,治乱兴衰之轨迹,昭然甚明。”诚然!其分歧不过就是国共两党冷战意识形态之分野的延续。于是,在论述列宁与孙中山的交往中,何香凝和宋美龄的回忆材料,在号称以资料取胜的李玉贞之翻案史学“巨著”中,完全没有涉及。因为该著的基本立场是寻求孙中山不赞同共产国际和苏联的资料,而选择性忽略孙中山与列宁声气相通之处。她认为十五年前自己的著作《孙中山与共产国际》(台北中央研究院近代史研究所,1996年)有苏联史学的“中毒”症状,把以孙中山为核心把国民党划分为“革命”与“反革命”,或使用陈炯明“背叛”孙中山一类的词语,[ 李玉贞:《国民党与共产国际:1919-1927》,第10-11页,北京:人民出版社,2012年。]——读到这里,笔者倒是很好奇:邹达是否也认同陈炯明并非背叛孙中山呢?其先父邹鲁不正是当年直接受命于孙中山负责讨伐陈炯明的大将吗?他是否也要“翻案史学”一把,重新评价先父之功过?

由此提出的问题正是,中国“冷战史”研究的历史视野究竟应该如何建立?号称“实事求是 秉笔直书 以史为鉴 与时俱进”的《炎黄春秋》杂志为什么要把自己的立论建立在虚假的历史史料上?作为学术人的基本立场与操守究竟应该如何把握?这些都应该成为学术界重新思考的重要话题了。无论在何种意义上重构我们的历史观,它都无法建立在虚构与谎言的基础上。

在笔者正要完成撰写本文的时候,看到了《炎黄春秋》2014年7月号的最新文章《普京为什么怒斥布尔什维克卖国》,作者李凌署名为《中国社会科学》杂志原主编,摘录关键如下:

列宁和布尔什维克们在欧洲各地生活,开会,办党校,办刊物等经费从何而来呢?

为纪念十月革命90周年,2007年出版的何方、金雁等编著的《对俄国十月革命的回顾与思考》文集中,对解答这个问题提供了一些可供研究和参考的珍贵的第一手史料,简单介绍如下:

美国政府于1918年10月公布了一批档案资料,即在现代史上极受重视的《西逊文献》(Sis-son Documents)全面证明,列宁是奉德国的命令行事的。这文献公布以后,欧美政界和史学界曾讨论一项根本问题:列宁秘密回国后极力鼓吹片面缔结和约的政策,是否足以证明他是个德国的间谍?他在瑞士期间以及回国后,是否仍不断接受德国的津贴?

齐曼编的资料。英国学者齐曼(Z.A.B.Zerman编的《俄国革命与德国——1915年至1918年的档案资料》(伦敦牛津大学出版社出版,以下简称齐曼文件集)。这本书的资料中列出了德国政府为支持俄国的革命运动所花的款项和德皇政府与布尔什维克及其他俄国革命政团之间的关系。

这批文件提到的德皇政府在第一次世界大战中曾付出极大的款项,给各种各样的俄国革命分子在俄国境内进行颠覆沙皇政府的宣传活动,但这些文件没有说明这笔巨大的款项中究竟有多少用在俄境内,接受此种津贴究竟是谁?他们如何用法?

一般人认为,德皇政府和俄国的接受者都不会保留详细的账目和收据,但还是有许多蛛丝马迹,使研究者们可以看到一些事实真相。

从这批文件中可以看出,早在1915年3月,德皇政府已拨出200万马克供俄国革命分子作宣传经费。这笔钱的极大部分是由一个名叫海尔芬博士(Dr,Alexander Helphand)的德皇政府特务交给俄国革命分子的(这位海尔芬博士是托洛斯基的好朋友),他曾化名巴伏斯(Parvus)。在1915年底,德国政府又拨给他100万马克。他在1915年3月写给德皇政府的报告中说,在俄国组织大罢工,社会民主党的极端激进派(按:指布尔什维克)已经投入行动……他接着还提到列宁以及其他一些布尔什维克领导人的名字。他主张应通过邀请这批人参加拟议在德国召开的俄国各革命党派联合大会,以便立即发动反对沙皇政府的行动。

巴伏斯(海尔芬博士)以瑞典首都斯德哥尔摩为其活动中心,经常与流亡在该地的一些布尔什维克党人如拉迪克等接触,但由于大家都知道巴伏斯是德国特务,因此列宁在1917年4月返俄的秘密旅程途经斯德哥尔摩时,拒绝和他当面晤谈。列宁是一个细心谨慎的人,他知道国内的政敌,将会利用他借道德国返俄一事对他大肆攻击。但当时在斯德哥尔摩的布尔什维克党人如拉迪克·汉尼基等仍然肆无忌惮地与巴伏斯会晤,而汉尼基在事实上受巴伏斯雇用的。

……

由俄罗斯总统普京提议,由历史学家祖波夫等撰写的《二十世纪的俄国史(1894—2007)》一书,简要地介绍了列宁、季诺维也夫等人是得到德皇政府的特别批准才能经过德国回到俄国的。该书还介绍了列宁、布尔什维克接受德皇政府大量资助的事实,指出:“德国拨出5000万金马克(约合9吨多黄金)资助俄国革命者。”德国总参谋部向威廉皇帝报告称:“列宁顺利回到俄国,他干的确如我们所愿。”

……

这个苛刻条件被孟什维克、社会革命党人和广大人民群众大力反对。为是否签订和约,在布尔什维克党内高层也引起严重的分歧。列宁主张立刻签订和约。他说:“如果不签约那你们等过三星期就执行对苏维埃政权的死刑判决。这些条件并未触犯苏维埃政权,我丝毫不动摇。”列宁和布尔维克党为了保持苏维埃政权,不顾人民群众的反对,签订了丧权辱国的条约。[ 李凌:《普京为什么怒斥布尔什维克卖国》,《炎黄春秋》2014年7期,第87-91 页。]

这就是1917年7月被托洛茨基称为漫长的“污蔑之月”在当下中国获得的最新的延续。在此逻辑之下,作为共产国际中国分部的中国共产党不过就是苏俄(联)内奸的论断,不是呼之欲出了吗?章百家论调中的共产党卖国,国民党才是爱国,不正是今天所谓“民国热”的一个核心预设吗?

善良的人们,是否应该警惕呢?

- 本文节本发表于《经济导刊》2014年10、11、12期