这篇文章考察了1960到1970年代苏联发展全国性计算机网络的计划。这种全国性网络是作为用于全国经济管理的自动化信息系统的技术基础。这些提案在党政机构的迷宫里被传阅、讨论和修改,本文研究了这一过程的机制。文章还考察了不同组织——控制论爱好者、数理经济学家、计算机专家、政府官僚和自由派学家——在推动、批评和重塑全国计算机网络这一概念的过程中所起的作用。这些计算机网络的方案表面上看是技术性的,但作者聚焦于它们的政治维度,还关注信息和权力的关系,以及计算机技术使用者起的改造作用。

**关键词:**计算机、网络、经济学、管理、控制论、苏联

1961年十月,正好赶在共产党二十二大的开幕式之前,苏联科学院控制论委员会出版了一本合集。这本合集被恰当地命名为《为共产主义服务的控制论》。这本书概括了在广阔的领域内——从生物学到医药再到生产控制、交通和经济学等等——应用计算机和控制论模型的巨大潜在利益。[1] 特别地,整个苏联经济被看做是“一个复杂的控制系统,这一系统包括许多各式各样互联控制回路”。苏联控制论专家提出,通过建立大量的区域性计算机中心,收集、处理和分发经济数据,从而优化这一系统的运行,实现更有效的计划和管理。把所有这些中心连接成全国性网络,会导向“单一全国经济自动控制系统”的建立。[2]

二十二大通过的新党纲包括了控制论等一系列科学。党要求这些科学在共产主义物质和技术基础的建设中发挥决定性的作用。新纲领有力地断言,控制论、计算机网络和控制系统“将会被广泛地运用制造业、建筑业和交通的生产过程,科学研究、计划和设计以及会计和管理中”。大众媒体开始把计算机称作“共产主义的机器”。[3]

苏联控制论专家的宣言在西方引起了相当大的惊恐。“如果真的有国家打算实现完全集成和控制的经济,在这样的经济中,‘控制论’的原则被用于实现各种目标,那么苏联将比美国更早实现这样的目标”,一个美国人在评论《为共产主义服务的控制论》一书时这样说道。他警告说,“在赫鲁晓夫说要‘埋葬’西方时,他心中想到的的武器之一可能就是控制论”。[4]美国中央情报局(CIA)建立了一个部门,专门研究苏联控制论的威胁。[5]这一部门发布了大量的报告指出,在其他威胁之外,苏联计划建立一个“统一信息网络”。[6] 基于中央情报局的报告,肯尼迪总统的最高助手在1962年10月写了一个内部的备忘录,提到“苏联对控制论的竭尽全力的投入”将会给苏联人以“巨大的优势”。他警告,“到了1970年代末,苏联人已经拥有了全新的生产技术,其中涉及用闭合环路、反馈控制来管理全部或产业复合体,而这些控制系统采用自主学习的计算机”。他总结道,如果美国人对控制论的忽视持续下去,“我们就完蛋了”。[7]

然而,苏联控制论专家关于通过建立全国计算机中心网络来实现最优的全国经济计划和管理的这一宏伟计划从来没有实现。西方分析家已经就苏联计算机网络发展中的技术障碍做了评论。比如,缺乏可靠的外围设备和调制解调器,电话线质量差,以及软件产业比较弱。[8]尽管这些考虑极大地限制了苏联全国计算机网络支持者的选择,但是这些因素并不能扮演决定性的角色。其他的苏联大型技术项目,比如核武器和太空计划,都能够克服严重得多的技术挑战。相反,本文聚焦于苏联在1960到1970年代发展用于全国经济管理的全国性计算机信息系统的计划的政治维度。文章在广阔的社会经济和政治背景下,考察这些提案的起源、政府对它们的考虑,以及这些提案本身逐渐的转变。文章尝试将苏联计算机网络的历史从狭隘的计算机历史中拿出来,使之成为苏联历史的一部分。在苏联历史中,科技和政治被证明是紧密交织在一起的。

1、 “经济控制论”的兴起

到了1953年斯大林逝世的时候,苏联经济“像是一头筋疲力尽的野兽”。[9]作为斯大林的强制农业集体化,快速工业化以及战争破坏的结果,苏联经济遭受了严重的失衡、短缺和错误定价。中央计划系统正挣扎着完成为每个生产单元指派生产指标,以及按照不断修改的国家计划分配产量的任务。自上而下的决策并没有为主动性和创新提供激励。通过管理手段解决这些问题的努力,导致了中央计划机构的激增和官僚的扩张,把形势进一步复杂化了。

斯拉瓦·葛罗维奇(Slava Gerovitch)的著作《从新话到网络语言:苏联控制论史(From Newspeak to Cyberspeak)》(麻省理工学院出版社,2002)

斯拉瓦·葛罗维奇(Slava Gerovitch)的著作《从新话到网络语言:苏联控制论史(From Newspeak to Cyberspeak)》(麻省理工学院出版社,2002)

在巩固自己作为苏共领导人和部长会议主席的权力后不久,尼基塔·赫鲁晓夫宣布了一个大胆的改革。这项改革的目标是对经济管理进行激进的权力下放。在1957年五月,赫鲁晓夫引入了区域经济委员会制度。曾经管理全国境内各个工农业生产分支的中央部门被废除了,而新的委员会承担自己区域内各种生产的责任。然而,这一改革不仅没有减少官僚主义和鼓励主动性,反而造成了全面的混乱。因为一个供应链中的不同企业经常归属不同的区域委员会管理,供应链被严重的扰乱了。为了解决这个问题,开始逐渐“合并”区域委员会:一些区域委员会联合起来,形成了更大的跨区委员会;后者又结合成苏维埃共和国中央经济委员会;而共和国委员会又归属最高经济委员会管理。为了协调全国不同工业部门的生产,在莫斯科建立了一些“国家委员会”,完成了许多之前中央部门的职能。这样一来,到1963年,“‘管理’工业的官僚机构不仅没有像‘权力下放’的概念所计划的那样受到削减,反而扩大到差不多原来的三倍”。[10]与此同时,从1959年到1964年,工业产量也稳步下滑。[11]

正好在这个时候,电子数字计算机出现了。人们指望它是解决苏联经济困境的灵丹妙药。到了1950年代末期,控制论的语言获得了客观性和真理的光环,而计算机模拟也逐渐被看做是问题解决的通用方法。在那时,一些著名的经济学家、数学家和计算机专家提出了用计算机来提升经济管理的可能性。在斯大林时期,经济学中的数学方法受到意识形态批判,徘徊在这一学科的边缘。随着赫鲁晓夫发动的政治“解冻”,先前受到压制的思想现在都被公开地讨论了。[12]在1957年12月,苏联科学院在给政治领导层的一个秘密报告中建议道,“就效率而言,将计算机用于统计和计划必定会有绝对非同寻常的意义。在多数情况下,这样应用使得数百倍地提高决策速度和避免错误成为可能。而在当前的经济计划活动中,庞大的官僚机构正在大量产生这种错误。”[13]科学院提议在每个区域建设计算机中心,以协助计划、统计、工程和科学研究。

苏联的控制论运动,在1950年代后半期快速增强了力量,为数理经济学提供了知识框架和制度性保护伞。相比于最初由诺伯特·维纳(Norbert Wiener,美国应用数学家、控制论创始人。——译者注)在他的《控制论》一书中提出并被美国控制论团体发展的计划[14],苏联控制论专家追求的计划更加雄心勃勃。在苏联的语境下,“控制论”这一术语不仅包括了反馈控制和信息论等一系列起始概念,还包括了对机器、生物有机体和社会中的“控制和通信”过程进行数学建模和计算机仿真的整个领域。通过将控制论和计算机学紧密联系起来,以及利用计算机作为“客观”的真理诉说者的大众形象,苏联控制论专家在各个学科内推翻了之前对数学方法的意识形态批判,并推出了将整个科学事业“控制论化(cybernetization)”的目标。在这种意义上,苏联的控制论不是一个固定的学科,而毋宁说是一项把数学方法和计算机模型引入到生命科学和社会科学之中的雄心勃勃的事业。

在控制论学术委员会的庇护下,一些之前被边缘化的研究趋势为自己找到了稳定的位置,其中就包括数理经济学,它被重新塑造为“经济控制论”。[15] 经济控制论专家将苏联经济用控制论的术语加以概念化,把经济计划视为“一个巨大的控制(或者调节)反馈系统。如果‘信号’延迟了,系统就会开始震荡。”[16]经济控制论专家渴望通过管理苏联经济的信息数据流,将苏联经济转变为一个完全可控制的和最优化运行的系统。

控制论委员会设立了一个经济学部门,定期在《为共产主义服务的控制论》年度合集中发表关于数理经济学的论文。委员会还赞助了若干会议,把数学家、计算机专家和经济学家拉到一块讨论。在1958年,只有极少数苏联经济学家对计划和管理的数学模型感兴趣。而在1960年,召开了关于将数学方法和计算机应用于经济学和计划的第一次全国会议。第二年,超过40个机构进行了关于数理经济学的研究。[17]到了1967年,控制论委员会协调超不多500个机构中的控制论研究,其中半数都参与到将控制论方法应用于经济学的研究之中。[18]

军用计算中的并行发展在很大程度上激励了苏联将经济管理计算机化的计划。苏联早期的计算机全部都是为军用建造的。提出将计算机应用于经济学这一倡议的人,也就是设计军用系统的那一批工程师。而他们把军用计算机中“命令和控制”的哲学带入到他们的经济方案中。

2、军用网络用于民用?

工程师Lev Dashevskii (右)和 Solomon Pogrebinskii 在MESM(МЭСМ,МалаяЭлектронноСчетнаяМашина,小型电子盘算机,于1950年开始运作。它大约有6000个真空管,消耗25千瓦的功率。它可以执行约3000每分钟操作次数。)

工程师Lev Dashevskii (右)和 Solomon Pogrebinskii 在MESM(МЭСМ,МалаяЭлектронноСчетнаяМашина,小型电子盘算机,于1950年开始运作。它大约有6000个真空管,消耗25千瓦的功率。它可以执行约3000每分钟操作次数。)

到了1950年代中期,苏联军事计划者对美国防控系统SAGE(半自动地面防空系统)的发展变得非常恐慌。SAGE是一个集中的计算机化的命令和控制中心的全国性网络,这一网络能够协调对对规模空袭的反应。[19]苏联决定建造三个系统——一个防空系统,一个导弹防御系统,和一个太空监视系统——其中每一个都有自己的集中化计算机网络。

所有这三个网络都是由不同的机构独立开发的。在1956年,创建了101号科学研究所(后来被重命名为自动设备科学研究所),专门设计与SAGE功能类似的全国性防空系统。在1960年代初期,这一研究所开发了苏联第一个晶体管计算机TETIVA,并且建造了一个网络。这个网络有8个计算机组成,其中两两组成主备,放在分布式的命令控制中心。[20]在1950年代末期,莫斯科精密机械和计算机技术研究所开发了一个用于导弹防御系统原型的网络,代号为“系统A(System A)”,将其放置在哈萨克斯坦的巴尔喀什湖附近的Sary-Shagan试验场。两个大型通用计算机M40和M50,在命令控制中心与若干远程控制雷达设施的专门计算机连接起来。在1961年3月,“系统A”实验成功,在这之后,赫鲁晓夫公开扬言苏联的反导系统可以“击中外太空的苍蝇”。[21]关于太空监视系统的工作开始于1962年;其目的是要以摧毁间谍卫星所需的高精确度追踪苏联和外国的航天器。该系统有两个远程节点,一个在Sary-Shagan,另一个靠近西伯利亚的伊尔库茨克,在莫斯科附近还有一个命令控制中心。每一个节点都包含八个电脑控制的雷达设施。莫斯科电子控制机器研究所开发了晶体管计算机M4-2M,用于它自己的分布式网络,这一网络在跨越数千英里的范围内交换数据,并且完全是自动化的。[22]

受到SAGE的分层控制网络的模型启发的,不仅仅是军方,还有民用项目。在1956年的一次科学院的全体会议上,控制机器和系统实验室主管Isaak Bruk提议,创建一个“控制机器”的层次化控制网络,用来收集、传输和处理经济数据,并通过计算机仿真来帮助决策。[23]两年后,他的实验室变成了电子控制机器研究所。这一研究所开发了用于太空监视系统的计算机M4-2M,以及用于处理经济数据的计算机M-5。[24]在1961年,该所交由国家经济研究委员会管理,后来又交给国家计划委员会管理,但一直持续其在国防和经济应用中的研究工作。

另外一个建设经济管理的计算机网络的提议,直接来自于军方。1959年1月,工程师基托夫(Colonel Anatolii Kitov,他是国防部第一计算中心的副主管,还与人合著了苏联第一篇控制论的文章,并且撰写了苏联第一本关于数字计算机的书籍)把他的一本书送给赫鲁晓夫,并附上一封信。信中倡导“基于电子计算机的使用,从手工和个体形式的管理转变为自动化系统的管理,从而彻底改变和提高经济管理的方法和手段”。他提议首先在在若干大型企业和政府机构安装计算机,然后把这些计算机连起来,成型“大型复合体”或者说网络,并最终为国家经济建立“统一自动化管理系统”。基托夫建议,这些措施会使得行政和管理人员的大量减少,甚至去掉某些政府结构。他认识到,潜在的人员削减会造成冲突,因此建议设立一个新的强有力的机构来实施所有政府机构工作的自动化和重新组织。他认为,经济管理的计算机化会“使得社会主义制度最主要经济优势完全发挥出来成为可能。这种优势就是:计划经济和集中管理。建设自动化管理系统意味着我们国家发展中的革命性的飞跃,将确保社会主义完全战胜资本主义。”[25]

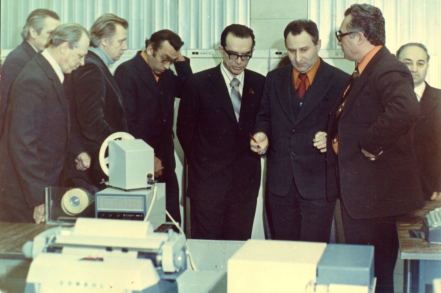

勃涅日列夫和苏斯洛夫视察最新式的MIR-1计算机

勃涅日列夫和苏斯洛夫视察最新式的MIR-1计算机

苏联领导层严肃地对待基托夫的提议,并且任命了一个由(工程方面的)海军上将贝尔格(Aksel Berg)领导的小组。贝尔格是科学院控制论委员会的主席,也是基托夫最重要的支持者之一。在1959年6月,中央委员会举行了一个会议,这次会议公开地号召工业生产中广泛的机械化和自动化,加速计算机的发展。在12月,党和政府通过了会计和工程方面自动化的联合决议。然而,苏联领导层采取了一个小心翼翼的方式。鼓励新科技但是停止任何制度性改革。这一决议指示建造用于经济分析、统计和计划的专门计算机,但是并没有包含基托夫最具革命性的思想——用于整个经济的全国性计算机网络和自动化管理系统。

受到部分成功的鼓励,控制论专家们继续他们的宣传运动。1959年,在莫斯科召开的一个关于数学和计算机技术的全国性会议上,贝尔格和基托夫提交了一份联合论文。在这份论文中,他们提议建立“集中控制”下的“信息处理中心的统一的国家控制网络”,作为“信息和计算机服务的统一系统的基础,满足经济信息处理和执行计算工作过程中的所有机构和组织的需要。”[26] 1960年9月,他们在党的首要刊物《共产党人》上发表了一份联合文章。两位作者主张,基于信息计算中心的统一区域网络的全国经济的自动化管理系统,会为经济数据的自动收集,计划和资源分配、银行业以及交通控制等提供手段。他们宣称,计算机只需要花两三分钟就能完成人需要一周才能完成的任务。考虑到在各种区域性经济委员会和个体企业中,有差不多一百万人参与到处理物资供应文档的工作,这一可能的节省看起来是非常大的。引入计算机会将供应计划时间从三四个月大幅减减少至三天,把管理削减一半,把供应管理的成本减少到五分之一。作者认为,安装计算机的费用在两年内就能收回来。他们承诺,计算机会极大地提高经济管理的效率和生产率,为全国经济高涨奠定基础。[27]

同时,基托夫还想到一个大大减少建造全国性计算机系统的成本的点子。它提出建设军民两用的全国性计算机网络。基托夫相信,计算机的能力超过了需要,这是当时典型的看法。他断定,军事计算不能完全用完计算机中心的能力,在空闲时间,这些设施可以用于民用目的。基托夫建议把这些中心建在地下秘密的地方,保护它们,使之不遭受炸弹的袭击。然后用隐蔽的通信线路把这些中心连接起来,连接至大城市的信息收集站,将整个网络变成两用系统。他再一次把自己的方案直接提交至苏联的领导层,但是该方案交给了一个由康斯坦丁·罗科索夫斯基元帅领导的国防部的委员会,而整个委员会又是被军方高级官员主导的。基托夫最大的支持者贝尔格那时候已经离开了政府。尽管有一些军队里影响力略小的计算机爱好者的支持,基托夫的提案还是被拒绝了。基托夫越过军方的上级,直接向党的领导层上诉,加上他在国防部对计算机事务的现状的批评,把委员会激怒了。他被开除出苏共,失去了他作为第一计算中心副主管的位置,而且离开了军队。[28]拒绝这一提案的正式理由是,军民两用的结合是低效的。可能是因为军方担心,他们可能会为民用经济的失败负责。基托夫个人相信,拒绝他的提案的主要原因是,“掌握权力的人担心,由于引入计算机技术,他们中的许多人会被证明是多余的”。[29]

基托夫,苏联控制论和计算机技术先驱

基托夫,苏联控制论和计算机技术先驱

尽管遭受这些挫折,控制论专家们继续他们为全国性计算机网络的公开宣传活动。1962年,在《共产党人》的另一篇文章中,声名卓著的通信工程师阿勒科山德(Aleksandr Kharkevich)提议基于SAGE的原则,建设统一的全国性信息传输系统。它提出,把全部的电话、电报、无线电广播和电视通信数字化,把所有这些信号通过用于“信息运输”的统一的计算机网络传输。他设想了一个“中央信息仓库”。这个信息仓库是完全自动化的,为网络上任何终端的信息查询提供即时回应。[30]最终,这一宣传运动取得成功:苏联领导拥抱了控制论的愿景。

3、共产主义的控制论面孔

作为控制系统的苏联经济的愿景吸引着党和政府的领导层。苏维埃领导们乐于接受这样的思想,即认为经济问题可以仅仅通过提高信息流和管理技术的办法来解决,而不需要任何激进变革。1962年,在党的中央委员会全会上,赫鲁晓夫呼吁他的同志们广泛地借用西方的“合理”管理技术。他认为,在计划经济的条件下,这些技术能够比在资本主义条件下更容易地实施。赫鲁晓夫不仅把苏联经济,而且把整个苏联社会都看做是一个牢牢控制的,有组织的系统,这一系统的各个方面都受到调节。对他来说,控制论控制的自动化流水线就是整个社会如何运转的模板:“在我们的时代,原子、电子、控制论、自动化和流水线的时代,需要的是对社会制度的物质生产和精神生活中的所有关系,进行明确和完美的协调和组织”。[31]

讽刺的是,赫鲁晓夫的愿景与自由主义社会理想发生了冲突。而这种自由主义的社会理想,正是由控制论专家们培养出来的。诺伯特·维纳相信,通过打破死板的垂直管理层级,消除自由通信的障碍,以及鼓励不同社会层次间反馈式的互动,控制论的社会理论将发挥解放的作用。[32] 在斯大林政权的“寒冬”之后,“解冻”成了赫鲁晓夫统治时期前几年的特征。这种社会控制论的自由主义愿景,与苏联知识界对政治“解冻”的热情产生了共鸣。然而,在赫鲁晓夫自己的控制论社会愿景中,更多地强调控制而不是通信。他坚决地把共产主义和社会秩序以及有效的组织联系起来。自由派谈论“自由”,赫鲁晓夫认为这对良好组织的共产主义愿景具有潜在干扰性,甚至是有害的。在1963年3月,他对一群顶尖的知识分子说,“也许你们认为,共产主义下有绝对的自由?那些这么说的人不懂得什么是共产主义。共产主义就是有秩序有组织的社会。在那个社会里,人们将基于自动化、控制论和流水线把生产组织起来。如果一个螺丝不能正常工作,整个机构就会陷于停顿。”[33]

在1962年11月,苏联部长会议副主席阿列克谢·科西金( Aleksei Kosygin)把科学院主席 凯尔迪什(Mstislav Keldysh)和基辅的控制论研究所主管维克多·格卢什科夫(Viktor Glushkov)叫去他的办公室。格卢什科夫对基托夫的思想很熟悉,提出了一个新的提案。他提议建造基于全国性计算机网络的自动化经济计划和管理系统。科西金大体上支持这个想法,不久后任命格卢什科夫为关于计算机技术和自动化管理系统的跨部门科学委员会主席。

在1963年5月,党和政府签发了一项联合决议。决议下达了新的强有力的措施,目标是加快将计算机引入国家经济的速度。许多中央政府结构受命组建了他们自己的计算机中心和研究所。控制论成了流行词。大众媒体把计算机吹嘘成解决所有问题的灵丹妙药,而控制论的概念也流传开来,从哲学到无神论宣传,到处都是。甚至柯西金的女婿私下里都抱怨道,他必须把“控制论”放在他的书名里,才能更吸引人。[34]

基辅的控制论研究所开始计划一个基于计算机化的广泛的经济管理改革。1963年,格卢什科夫访问了一百多个组织,研究他们的管理方法和信息流。全国计算机网络的设计草图包括了100到200个作为大型中心。这些大型中心作为区域节点被放置在大城市,并连接至20000个更小的位于政府机构和大型企业中的较小的中心。大型中心会用专用的高带宽通道连接起来,这些通道没有信道转发或者消息转发。这一网络会支持分布式数据库。在经过自动权限检查后,任何人通过网络中的任意终端,都能够访问该数据库。[35]

格卢什科夫最初的提案包含一个特别有争议的条款。他设想,新的网络会监控所有的劳动、生产和销售。他提出,从经济中消除纸币,而完全依赖于电子支付。也许格卢什科夫希望这一思想会对赫鲁晓夫个人有吸引力。消除纸币唤起了没有货币的共产主义社会这一马克思主义的理想,而且它看起来将把苏联社会朝着建设共产主义的目标往前推进一步。而建设共产主义的目标是赫鲁晓夫在1961年的速攻二十二大提出来的。科学院主席凯尔迪什对高层官僚的手段熟悉得多。他建议格卢什科夫删掉这一条款,因为这“只会引起争议”。格卢什科夫从提案的主要部分中去掉了这一章节,将其单独提交给党的中央委员会。如果意识形态在苏联高层决策中能发挥任何重要作用的话,那么这就是最好的机会了。然而,格卢什科夫消除货币的提案,从未在党政机关得到任何支持。

虽然之前的控制论方案纯粹是数学家和计算机专家开发出来的,格卢什科夫却明智地与经济学家合作。他的控制论研究所与尼古拉·费德林院士领导的科学院中央经济数学研究所建立了紧密的关系。在1964年,格卢什科夫和费德林发表了联合提案,提议基于一个三层结构计算机中心网络,建立最优化计划和管理统一系统。他们提出的这一网络,包括上万个用于收集“原始信息”的本地计算机中心,30到50个在大城市里的中级计算机中心,以及一个最高级别的中心,负责控制整个网络,并为政府服务。

格卢什科夫和费德林提出了一种极大地简化复杂低效的原始经济信息收集的方法。现有的程序规定,从单个企业收集相同的信息是通过四个平行的相互对立的通道:计划系统、物资—技术供应系统、统计系统和财务系统。格卢什科夫和费德林建议,只收集一次经济信息,将其存放在数据中心中,让所有相关机构都能够获取到这些信息。格卢什科夫和费德林保证,

通过处理“全部原始经济信息”,他们提出的这个最优化计划和管理统一系统会为“全国范围内的最优决策”提供支持。[36]

格卢什科夫想建设一个综合系统。这个系统可以定义、调整和控制苏联经济管理机构的全部操作。实际上,他打算重新设计整个苏维埃官僚系统:“为每个官僚开发一项每日工作和每周工作的详细设计,创建他们职责的详细清单,清晰定义文档处理的次序,责任链,时间表,等等”。[37]这个意义深远的提案面临强烈反对。

格卢什科夫与美国科学家

格卢什科夫与美国科学家

4、围绕计划中的计算机的争议

格卢什科夫面临两方面的反对。工业管理者和政府官僚之所以反对经济计划和管理的计算机化,是因为这会暴露他们的低效,减少他们的权利和对信息的统治,并最终使其显得多余,从而威胁到他们的生存。另一方面,自由派经济改革者把格卢什科夫的方案看成是一个保守的尝试,想要进一步把经济管理集中化,压制小经济单元的自主性。论战爆发了。

自由派经济学家所理解的苏联经济问题的解决方案,是将市场因素引入苏联经济。他们提出对经济计划和管理进行激进的权力下放,并引入市场激励。在这些人眼里,格卢什科夫的计划不过是保存了过时的集中化经济管理形式。格卢什科夫争辩道,他的提案并不会集中所有的决策,而只是把最高层级的战略计划集中起来。他认为,通过计算机建模,设计一个能够为个体企业提供“拟市场”激励的系统,是可能的。他说,这样的系统甚至会比真实的市场还要更有效率。[38]

苏联和西方的批评者都把格卢什科夫的方案看做是“计算机乌托邦(computopia)”。他们质疑构造全部经济的可靠市场模型的可能性,还质疑提供给这些模型的数据的有效性。[39]自由派经济学家认为,在现有的制度中,中央计划机构和个体企业会任意操纵各种经济数据和标准,因此计算机只能产生“扭曲的结果,虽然速度很快”。[40]

批评者进一步宣称,格卢什科夫的计划会转移经济改革急需的资源。一位经济学家写到,建造埃及金字塔,是“肥沃的古老国家变成沙漠的原因之一。如果有人积极实施这种毫无意义的经济决定,这将把经济给毁掉。按照统一国家计算机中心网络的蓝图,这些中心会像金字塔一样遍布全国。它们是由杰出的数学家和工程师设计的,但是参与其中的经济学家却不合格。”[41] 格卢什科夫承认,他的计划需要15年才能完成,耗资200亿卢比。他也承认,这一计划比太空计划和原子弹工程加起来都要复杂和困难得多。然而,他坚持认为,到了十五年之后,他的计划会带来1000亿卢比收入。

格卢什科夫计划的最大问题是,只有全部引入才会有效。如果上层不进行激进管理改革,局部的优化就失去了意义。一个工厂管理者坦率地解释道:“我不能重新分配一部分工资基金;它是跟着国家订单来的。如果你重新分配了订单,这会使得这一基金变得不稳定。要接受你的方案,就必须改革整个管理制度。”[43] 经济控制论专家承认,如果不进行国家层面的经济机制改革,要实现局部的最优化,是不可能的。[44]

1964年6月,格卢什科夫把它的正式提案提交给政府,但是政治事件很快打乱了他的计划。十月,赫鲁晓夫被赶下台,勃烈日列夫和柯西金分别作为党的领导人和总理取而代之。十一月,部长会议主席团讨论了格卢什科夫的方案。这一提案遭到了政府机构的强烈反对。而这些机构原本应该参与这一方案的实施的。自动化经济管理的思想有颠覆经济领域内现有的权力层级的威胁:通过计算机中心收集信息会挑战中央统计局的地位,而自动化计划则会削弱国家计划委员会(GOSPLAN)对最高级经济决策的垄断。

中央政府不是直接反对格卢什科夫的改革,而是开始减慢和阉割这一计划。首先,中央统计局的官员反对直接访问格卢什科夫提出的中央数据库。部长会议则把格卢什科夫的提案交给他们以“最终完成”。这一机构已经拥有了全国性的统计收集站网络,悄悄地把格卢什科夫的全国性计算机中心网络的概念变成了对它现有网络的简单扩展。然而,这一想法并不适合国家计划委员会:因为计算机网络失去了计划功能,所有的资源似乎都被引向了作为竞争对手的政府机构。部长会议及时地把这一计划交给国家计划委员会进行“润色”。两个强力结构都想让格卢什科夫的计划适应于自己的目的,而在他们进行争斗时,另一个重大的重组震撼了苏联经济。

1965年,赫鲁晓夫时期的区域经济管理的权力下放的制度被废除了,又恢复了工业部位集中管理的结构。1966年,党和政府签发了另外一个法令,批准进行一项将计算机化的信息管理系统引入苏联经济的大型计划。该法令是计划者和统计工作者两个阵营之间典型的官僚化的妥协:中央统计局负责发展全国计算机中心网络,而各部委则被批准建设他们自己的计算机中心,以及在他们管理的企业中开发信息管理系统。中央统计局鼓吹建设区域计算机中心网络,但国家计划委员会则坚持按照它自己的部门结构组织网络,而这些部门结构对应的是一组组工业行业。虽然争论持续,却没有就网络计划采取任何行动。[45] 单个企业和中央机构建设信息管理系统是临时进行的:在1966年到1970年,修建了414个这样的系统,但没有任何协调或者网络连接。[46]

同时,军方继续开发新一代的分布式命令控制系统。这种控制系统有更强的网络能力。精密机械和计算机技术研究所开发了一个由八个5E92B计算机组成的网络,用于代号为“系统A-35(System A-35)”导弹防御复合体。建造这个系统是为了保护莫斯科不受导弹袭击。[47] 电子控制机器研究所分出来的计算机复合体研究所,为早期预警系统建设了另一个网络。这一个网络包括两个节点(分别靠近里加和摩尔曼斯克),还有一个命令控制中心在莫斯科附近。[48]自动设备科研所还建设了一个网络,用于支持一个战略导弹部队的自动化控制系统。这一网络覆盖全国,通过低质量的通信通道传输密码,使用了开发系统的方法以及数据分组交换。[49]

由于无处不在的保密,苏联经济不能利用任何国防工业的技术创新。甚至保密限制解除后,要把军事技术改作民用,也是非常困难的。为了应对部件不可靠的问题,国防工业的工程师们努力简化计算机设计。他们不是建造复杂的通用计算机,而是开发各种各样采用硬连线算法的小型专门计算机。每种兵器都是一种对其进行控制的计算机;苏联国防工业总共开发了超过300种不同类型的专门计算机。[50]在民用的背景下,他们的高度专门化的设计毫无用处、苏联军事-工业复合体就像是一个信息“黑洞”:什么都进去了,但什么都出不来。

5、虚拟社会主义:信息就是力量

在1960年末期,当苏联领导层了解到美国ARPNET(“阿帕”(ARPA),是美国高级研究计划署(Advanced Research Project Agency)的简称。阿帕网为美国国防部高级研究计划署开发的世界上第一个采用分组交换技术的网络,始建于1969年,是全球互联网的始祖。——译者注)的发展时,全国性计算机网络的想法就出现了新的动力。格卢什科夫想到了一个新的方案,这个方案甚至比之前的方案更野心勃勃。他提议把所有层级的信息管理系统——从单个企业,到基于部门的部委系统和区域节点,直到政府的最高层级——连起来,组建全国经济的会计、计划和管理信息的全国性自动化收集和处理系统(俄语简称:OGAS)(图1)。格卢什科夫认为,自动化管理系统管理的对象越多,它的经济效益就越大。[51]他警告说,除非把经济信息的处理自动化,到1980年代中期,差不多全部苏联的成年人都要参与到计划、会计和管理工作中。[52]

为了让他的想法更合各种政府机构的胃口,格卢什科夫机智地声称,OGAS不会管理经济本身,而只是管理经济中的信息流。在当前的制度下,单个部委已经在掌管自己的经济部门,并且在自己的计算机中心中积累信息。格卢什科夫坚持认为,OGAS不会破坏现有制度。OGAS只会让现有制度运行得更有效率。他说,“为了在国家层面组织信息流”,“人们必须把集中所有数据库和计算机中心的跨部门管理,而不是整个经济的管理”。[53]因此,OGAS不是被描绘成一个超级机构,而只是信息处理和软件开发的管理系统。例如,OGAS的一个功能就,在特别的“信息分发站”的帮助下,在不同的计算机中心间分发计算任务,以均衡整个网络的负载。

格卢什科夫讲授信息管理系统。图片为格卢什科夫家人提供。

格卢什科夫讲授信息管理系统。图片为格卢什科夫家人提供。

格卢什科夫想把OGAS做成一个真正的通用信息库。这个信息库积累从最底层到最高层的所有可能的信息。他甚至建议,OGAS不是只能包含实际信息,还可以包含个人提出的创新方案和想法:“因为管理的目标不只是设备,还有人;而企业的工人会有新技术的、工艺的、经济的以及组织的想法和计划,因此就必须把这些想法和计划也包含进来”。[54]

一些自由主义知识分子开始把格卢什科夫的方案看做是无处不在的监视系统的幽灵;其他人则把它看成是技术乌托邦。经济学家认为,解决办法不是去处理大量信息,而是减少决策所需要的信息量:“过量的信息不仅是无用的,而且是有害的。”[55]管理专家断言,管理信息系统“不过是加强了美国公司中过时的会计和保存统计数据的方法”。他们坚持认为,必须先试试管理改革,然后才能进行计算机化。[56]

另一方面,格卢什科夫把计算机化看做是改革的工具。他相信他的工作是“不仅是科技的,也是政治的”。[57]他确信,改革可能来自最上册,所以尽全力说服苏联领导层支持OGAS。因此,发布于1971年的苏共二十四大草案中,全面批准了OGAS计划,但是这一个决定不久后就被收回了。苏联领导层也认识到了,OGAS计划有直接的政治影响,将会颠覆已经确立的权力平衡。在代表大会前夕,政治局决定缩小OGAS计划。他们现在只是号召更广泛地采用单个信息管理系统,但是建造全经济的自动化管理系统的计划则被推迟了。建造全国性计算机网络的计划留下来了,尽管只是在纸面上。由于缺乏明确的经济目的,昂贵的全国性网络的建造就很难被实施。

部委官员意识到,有很多办法可以解决控制论的问题,而不必失去他们对权力的掌握。政府的每个部都有自己的计算机中心,开发满足内部需要的信息管理系统。从1971年到1975年,这种系统的数量差不多增加了七倍,他们经常使用不兼容的硬件和软件,而且没有形成任何跨机构的网络。

1980年,格鲁什科夫(中)在图拉与军用计算机系统的首席设计师们会面。

1980年,格鲁什科夫(中)在图拉与军用计算机系统的首席设计师们会面。

通过建造专门的信息管理系统,苏联工业管理部门为加强对他们下属企业的集中管理奠定了技术基础。现在这些部委不必与任何处于竞争关系的机构分享信息和权力。相反,每个部委都可以使用自己的计算机技术以强加对敏感信息的控制。“冶金部决定生产生么,而供应部决定如何分配。谁也不会把权力给别人”,一位官员如此解释道。[58]而另一位官员则说,“有这么多不同的部委,就像是有不同的政府的一样”。[59]

每隔四年,就会起草新的经济计划给党代会审批,因此相似的故事一次次出现。1976年的第25届代表大会和1981年的第26届代表大会都及时地批准了新版本的OGAS计划。而每次建造计算机网络的努力都止步于部委这一级,没能达到国家层面。

当计算机化的管理系统是兼容的时候,它们可以用来把不同的企业联合起来,但如果它们是不相容的,则会同样有效地把这些企业分开。通过加速基于部门的不兼容系统的发展,各部委有效地阻挠全国计算机网络的想法。[60]到1970年代,若干部门网络相互独立地发展起来。这些网络供民航、天气预报、银行业和学术研究使用。[61]其中多数都和苏联一起瓦解了。新的英特网类型的网络在1990年代才出现,但是这些网络不再是由政府,而是由商业企业建造的了。

6、结论:从网络(network)到拼布(patchwork)

在1960年代,跟在苏联一样,电脑技术在美国和英国成了“政策工具”。[62] 英国政府没有为分组交换网络的早期方案提供资金,因为在那时,英国政府只愿意支持有明确商业价值的技术项目,而计算机网络似乎并不符合这一点。然而,美国政府的优先事项是由冷战支配的,因此它通过国防部和其他机构,为大量计算机计划提供资金,其中就包括世界上第一个分组交换网络APPANET。与苏联和英国政府不同的是,美国政府免费提供新科技,而且激励进一步的开发,通过这种方式,促进新科技从军事部门向民用经济转移。在美国,政府支持新的科技;私人企业促进了新的用途。这些私人企业先是把计算机弄成商业机器,然后改为通信设备,通过这种再创造获利。[63]

苏联领导们也把全国性计算机网络设想为一个“政策工具”。建造这种网络的想法,是作为具有深远影响的方案的一部分出现的。这一方面是要通过建造全国性自动化管理系统来变革经济。事实证明,计算机网络的命运与这些更大的方案的命运紧密地联系在一起。而这些方案都有着意义深远的政治和社会后果。作为经济改革工具的自动化管理系统这一控制论的愿景,吸引了苏联控制论专家的抱负。他们相信,技术方案——把正确的数学模型、有效的算法和有力的计算机网络结合在一起——会带来社会经济的变革,既能赋予单个企业权力,又会提供国家层面最优的计划。

苏联控制论专家设想了一个有机的自调节的系统,但奇怪的是,他们坚持通过上面的法令来建造这一系统。他们反对自下而上的逐渐发展,这是因为,如果没有完善的全国性系统,单个部分不能有效地运作,而零敲碎打的方法只会保留现行做法。然而,这个全国性的网络的任何单个部分都不可行的话,系统自身也不会是可行的。

在阿连德的智利,这一愿景以较小的规模实施了。英国的控制论专家斯塔福德·比尔(Stafford Beer)设计了Cybersyn。这是一个全国自动经济管理系统。Cybersyn应该为整个经济计划中的单个企业提供最大化的自主性。然而,就像OGAS一样,Cybersyn的实际实施事实上违背了其最初的目标。这项新科技“没有带来革命性改变,而是被用来进一步巩固许多在阿连德时期以前剥夺了工人力量的管理实践”。[64]

智利的Cybersyn(摄于1970年代)。“协同控制工程”(Project Cybersyn),是一套超级“计划机器”。它能够实时地将数据从智利的国有工厂传输到位于圣地亚哥的一个运营中心。在那里,这些收集到的数据被输入一个模拟软件中,用来监督生产情况,并在物料不足或配额未达成的情况下发出警报。这种工作方式与如今被称为“大数据”的技术极其相似。尽管工程最终失败了,它仍然为如今被称为“工业互联网”的网络打下了基础,它证明了:通过传感器、网络和软件互相连接的机器远比单独工作时更富有成效。(可参见澎湃新闻《大数据起源于国外社会主义实验?》一文)

智利的Cybersyn(摄于1970年代)。“协同控制工程”(Project Cybersyn),是一套超级“计划机器”。它能够实时地将数据从智利的国有工厂传输到位于圣地亚哥的一个运营中心。在那里,这些收集到的数据被输入一个模拟软件中,用来监督生产情况,并在物料不足或配额未达成的情况下发出警报。这种工作方式与如今被称为“大数据”的技术极其相似。尽管工程最终失败了,它仍然为如今被称为“工业互联网”的网络打下了基础,它证明了:通过传感器、网络和软件互相连接的机器远比单独工作时更富有成效。(可参见澎湃新闻《大数据起源于国外社会主义实验?》一文)

最近关于用户和技术“合作建造(co-construction)”的学术研究,强调了用户在定义,修改,重新设计和抵抗新技术等方面的作用,还探究了技术在定义和改变用户方面的影响。[65]在关于苏联国家计算机网络的争论里,各种机构争论是让计算机网络成为集中化的工具还是权力下放(去中心化)的工具,是信息传播的场所还是安全的信息仓库,是改革的工具,还是现存管理制度的一部分。用户的立场同样竞争激烈。控制论专家系统建立新的中央机构,来监督所有其他政府机构中的信息管理,但是各个部委却成功地篡夺了信息管理系统主用户的地位。这些用户在信息系统出现时,对其进行了再解释和再塑造。他们把最初的国家网络的概念变成了各部属数据库的“拼布”(patchwork )。用户也重新定义了阿帕网(ARPANET):这一网络没有实现自己最初的目的,即作为一个资源共享工具,而是在电子邮件服务的出现引起轰动时,作为一个交流的场所而取得巨大成功。[66] 对于阿帕网,新发现的理论

鼓励了网络进一步的发展。而苏联的情况则恰恰相反,追求对管理信息的控制导致网络分裂为互不连接的孤岛。控制论专家渴望用技术手段改革苏联政府。但这一技术手段的使用却是政府自己定义的。很自然地,这就导致了工具本身的转变——从变革的工具变成了现状的支柱。

注释

[1],就像1948年的经典论文(维纳,控制论)所展现的,控制论把控制工程和信息论的概念结合起来,断言了一个自调节机械、有机生命和社会中都存在的自组织和有目的行为的普遍机制。

[2],基托夫,《Kibernetika i upravlenie》, 207, 216.

[3],要了解1950年代到1970年代苏联控制论的通史,请参见Gerovitch的著作《从新话到网络语言(From Newspeak to Cyberspeak)》

[4], 马尔科姆(Malcolm),《评论》,1012

[5],Conway and Siegelman, 《黑暗的英雄(Dark Hero)》, 391.

[6],同上,318

[7],Arthur Schlesinger, Jr., 1962年十月20日给Robert Kennedy的信 ; Schlesinger个人的论文, John F. Kennedy Library, Boston, Mass., box WH-7, 《控制论》

[8]. 古德曼(Goodman),《计算机(Computing)》,545

[9]. 朱迪(Judy),《苏联经济(Soviet Economy)》,642

[10],Medvedev,赫鲁晓夫,107

[11],朱迪(Judy),《苏联经济(Soviet Economy)》,642

[12],关于苏联数理经济学的发展的历史概况,请参考Ellman,《计划问题(Planning Problems)》,1-17

[13],Nesmeianov 和Topchiev1957年12月14日给中央委员会主席团的信;莫斯科当代历史俄国政府档案社,f.5, op. 35, d. 70, l. 119.

[14],关于美国控制论的历史,参加Heims,《建设社会科学》。

[15],关于苏联“经济控制论”,参见Gerovitch的著作《从新话到控制论话语(From Newspeak to Cyberspeak)》, 264–84, 以及其中提到的文献。

[16],布鲁克(Bruk),“Perspektivy primeneniia”147.

[17], Beissinger,科学管理,165

[18], Brg, ‘Ekonomicheskaia kibernetika,’ 148.

[19],关于SAGE的历史,参见爱德华兹(Edwards),《封闭的世界(Closed World)》第三章。

[20],马利诺夫斯基(Malinovsky),《苏联计算机先驱(Pioneers of Soviet Computing)》第三章和第四章。

[21],同上,第四章;Pervov, Sistemy, 40–43; Trogemann et al., 《俄国计算机(Computing in Russia)》, 215–20.

[22],马利诺夫斯基(Malinovsky),《苏联计算机先驱(Pioneers of Soviet Computing)》第四章; Pervov, Sistemy, 142–48.

[23],Bruk, ‘Perspektivy primeneniia,’ 147.

[24],马利诺夫斯基(Malinovsky),《苏联计算机先驱(Pioneers of Soviet Computing)》第3.3章

[25],基托夫给赫鲁晓夫的信,1959年1月7日;基托夫的论文,莫斯科理工博物馆。

[26],Berg et al., 《自动化的可能性(Possibility of Automation)》, 130–31.

[27],Berg et al., ‘Radioelektroniku – na sluzhbu.’

[28],马利诺夫斯基(Malinovsky),《苏联计算机先驱(Pioneers of Soviet Computing)》第2.2章

[29],基托夫,‘Chelovek,’ 45.

[30],Kharkevich, ‘Informatsiia i tekhnika.’

[31],党和政府领导与知识界会面会议记录,1963年3月8日,莫斯科俄国社会政治历史档案馆, op. 165, d. 164, l. 196.

[32],维纳,《人类使用(Human Use)》。

[33],党和政府领导与知识界会面会议记录,1963年3月8日,莫斯科俄国社会政治历史档案馆, op. 165, d. 164, l. 196.关于赫鲁晓夫统治下常规社会控制和相互监视的作用,参见Kharkhordin,《集体和个人(Collective and the Individual)》

[34], Keeny, Jr, 《寻找苏联控制论》,85

[35],马利诺夫斯基(Malinovsky),《苏联计算机先驱(Pioneers of Soviet Computing)》第二章

[36],格鲁什科夫和Fedorenko‘Problemy vnedreniia,’ 87–88。还可以参见朱迪,《信息和控制(Information,Control)》。

[37],Kapitonova and Letichevskii, Paradigmy i idei, 191–92.

[38],同上,374

[39],纽伯格(Neuberger),《利别尔曼主义(Libermanism)》,142

[40],Evsei Liberman, quoted in Cave, Computers, 46.

[41],Popov, Problemy teorii, 160.

[42],马利诺夫斯基(Malinovsky),《苏联计算机先驱(Pioneers of Soviet Computing)》第二章

[43],引用自Zlagaller, ‘Vospominaniia,’ 451.

[44],参见Ekonomisty i matematiki za “Kruglym stolom.”’

[45],参见Bartol, 《苏联计算机中心(Soviet Computer Centres)》。

[46],Conyngham,《技术》,430

[47],Pervov, Sistemy, 183–84.

[48],,同上,239–46.

[49],Filinov 和Zakharov, ‘Igor’ Aleksandrovich Mizin’;马利诺夫斯基(Malinovsky),《苏联计算机先驱(Pioneers of Soviet Computing)》第四章。

[50],Trogemann et al., 《俄国的计算机(Computing in Russia)》, 212–13.

[51],Maksimovich, Besedy s akademikom, 66.

[52],同上,56。

[53],Kapitonova and Letichevskii, Paradigmy i idei, 189.

[54],格鲁什科夫,Kibernetika, 92.

[55],Birman,《不同政见者(Dissent)》,14

[56],Mi’ner, ‘Lessons,’ 9.

[57],Malinovskii, Istoriia vychislitel’noi tekhniki, 162.

[58],引用自Zalgaller, ‘Vospominaniia,’ 451.

[59],Golovachev, ‘Hercules,’ 72.

[60],关于勃涅日列夫时期的计划和管理的自动化,请参见Beissinger,《科学管理》;Conyngham《技术》,以及Cave,《计算机》。

[61],古德曼《计算机》;Trogemann et al.,《俄国的计算机》, 168–76.

[62],Abbate,《发明因特网(Inventing the Internet)》,40

[63],同上书,第一章;Mowery and Simcoe, 《Is the Internet》;国家研究委员会,《资助一场革命(Funding a Revolution)》;以及Norberg and O’Neill, 《变革计算机技术(Transforming Computer Technology)》。

[64],Medina,《设计自由(Designing Freedom)》,602

[65],Oudshoorn and Pinch, 《用户怎样有重要性(How Users Matter)》

[66],Abbate,《发明因特网(Inventing the Internet)》,104-11

参考文献

Abbate, Janet. Inventing the Internet. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1999.

Bartol, Kathryn. ‘Soviet Computer Centres: Network or Tangle?’ Soviet Studies 23 (April 1972):

608–18.

Beissinger, Mark. Scientific Management, Socialist Discipline, and Soviet Power. Cambridge,

Mass.: Harvard University Press, 1988.

Berg, Aksel’. ‘Ekonomicheskaia kibernetika: vchera i segodnia.’ Voprosy ekonomiki no. 12 (1967):

148–50.

———, Anatolii Kitov, and Aleksei Lyapunov. ‘Possibility of Automation in the Control of

National Economy.’ In Problems of Cybernetics, vol. 6, ed. A. Lyapunov. Oxford: Pergamon

Press, 1965.

———. ‘Radioelektroniku – na sluzhbu upravleniiu narodnym khoziaistvom.’ Kommunist no. 9

(1960): 23–28.

Birman, Igor’. ‘A Dissent on Computer Network.’ Soviet Cybernetics Review 2 (September 1972):

13–15.

Bruk, Isaak. ‘Perspektivy primeneniia upravliaiushchikh mashin v avtomatizatsii.’ In Sessiia

Akademii nauk SSSR po nauchnym problemam avtomatizatsii proizvodstva, ed. V. Trapeznikov.

Moscow: AN SSSR, 1957.

Cave, Martin. Computers and Economic Planning: The Soviet Experience. Cambridge, UK:

Cambridge University Press, 1980.

Conway, Flo, and Jim Siegelman. Dark Hero of the Information Age: In Search of Norbert Wiener,

the Father of Cybernetics. New York: Basic Books, 2005.

Conyngham, William. ‘Technology and Decision Making: Some Aspects of the Development of

OGAS.’ Slavic Review 39 (September 1980): 426–45.

Edwards, Paul. The Closed World: Computers and the Politics of Discourse in Cold War America.

Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997.

‘Ekonomisty i matematiki za “Kruglym stolom.”’ Voprosy ekonomiki no. 9 (1964): 63–110.

Ellman, Michael. Planning Problems in the USSR: The Contribution of Mathematical Economics to

Their Solution, 1960–1971. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1973.

Filinov, E., and V. Zakharov. ‘Igor’ Aleksandrovich Mizin.’ Available at http://www.computer-

museum.ru/galglory/mizin.htm

Gerovitch, Slava. From Newspeak to Cyberspeak: A History of Soviet Cybernetics. Cambridge,

Mass.: MIT Press, 2002.

Glushkov, Viktor. Kibernetika, vychislitel’naia tekhnika, informatika. Izbrannye trudy, vol. 2. Kiev:

Naukova dumka, 1990.

———, and Nikolai Fedorenko. ‘Problemy vnedreniia vychislitel’noi tekhniki v narodnoe khozi-

aistvo.’ Voprosy ekonomiki no. 7 (1964): 87–92.

Golovachev, V. ‘A Hercules is Born.’ Soviet Cybernetics: Recent News Items, no. 5 (June 1967):

70–78.

Goodman, Seymour. ‘Computing and the Development of the Soviet Economy.’ In Soviet

Economy in a Time of Change. A Compendium of Papers Submitted to the Joint Economic

Committee, Congress of the United States, vol. 1. Washington, DC: US Government Printing

Office, 1979.

Heims, Steve. Constructing a Social Science for Postwar America: The Cybernetics Group, 1946–

Cambridge, Mass.: MIT Press, 1993.

Judy, Richard. ‘Information, Control, and Soviet Economic Management.’ In Mathematics and

Computers in Soviet Economic Planning, ed. J. Hardt et al. New Haven, Conn.: Yale University

Press, 1967.

———. ‘The Soviet Economy: From Commissars to Computers.’ International Journal 22

(Autumn 1967): 632–46.

Kapitonova, Iuliia, and Aleksandr Letichevskii. Paradigmy i idei akademika V.M. Glushkova. Kiev:

Naukova Dumka, 2003.

Keeny, Spurgeon, Jr. ‘The Search for Soviet Cybernetics.’ In Jerry Wiesner: Scientist, Statesman,

Humanist: Memories And Memoirs, ed. W. Rosenblith. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003.

Kharkevich, Aleksandr. ‘Informatsiia i tekhnika.’ Kommunist no. 17 (1962): 93–102.

Kharkhordin, Oleg. The Collective and the Individual in Russia: A Study of Practices. Berkeley,

Calif.: University of California Press, 1999.

Kitov, Anatolii. ‘Chelovek, kotoryi vynes kibernetiku iz sekretnoi biblioteki’ (interview).

Komp’iuterra no. 43 (18 November 1996): 44–45.

———. ‘Kibernetika i upravlenie narodnym khoziaistvom.’ In Kibernetiku – na sluzhbu kommu-

nizmu, vol. 1, ed. A. Berg. Moscow: Gosenergoizdat, 1961.

Maksimovich, Gennadii. Besedy s akademikom V. Glushkovym. Moscow: Molodaia gvardiia, 1976.

Malcolm, D.G. ‘Review of Cybernetics at Service of Communism, vol. 1.’ Operations Research 11

(1963): 1007–12.

Malinovsky, Boris. Pioneers of Soviet Computing, trans. ed. Anne Fitzpatrick. Online e-book, 2007.

Available at http://sovietcomputing.com

Medina, Eden. ‘Designing Freedom, Regulating a Nation: Socialist Cybernetics in Allende’s Chile.’

Journal of Latin American Studies 38 (2006): 571–606.

Medvedev, Roy, and Zhores Medvedev. Khrushchev: The Years in Power. New York: Norton,

Mil’ner, Boris. ‘Lessons from the U.S. “Electronic Boom.”’ Soviet Cybernetics Review 2 (September

1972): 7–11.

Mowery, David, and Timothy Simcoe. ‘Is the Internet a US Invention? – An Economic and

Technological History of Computer Networking.’ Research Policy 31 (December 2002): 1369-87.

National Research Council. Funding a Revolution: Government Support for Computing Research.

Washington, D.C.: National Academy Press, 1999.

Neuberger, Egon. ‘Libermanism, Computopia, and Visible Hand: The Question of Informational

Efficiency.’ The American Economic Review 56 (1966): 131–44.

Norberg, Arthur, and Judy O’Neill. Transforming Computer Technology: Information Processing

for the Pentagon, 1962–1986. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1996.

Oudshoorn, Nelly, and Trevor Pinch, eds. How Users Matter: The Co-Construction of Users and

Technology. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003.

Pervov, Mikhail. Sistemy raketno-kosmicheskoi oborony Rossii sozdavalis’ tak, 2nd edn. Moscow:

AVIARUS-XXI, 2004.

Popov, Gavriil. Problemy teorii upravleniia. Moscow: Ekonomika, 1970.

Trogemann, Georg, Alexander Nitussov, and Wolfgang Ernst, eds. Computing in Russia: The

History of Computer Devices and Information Technology Revealed. Braunschweig: Vieweg,

Wiener, Norbert. Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine.

Cambridge, Mass.: MIT Press, 1948.

———. The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society. New York: Avon Books,

Zalgaller, Viktor. ‘Vospominaniia o L.V. Kantoroviche i ob emotsiiakh, sviazannykh s ego

ekonomicheskimi rabotami.’ In Ocherki istorii informatiki v Rossii, ed. D. Pospelov and Ia.

Fet. Novosibirsk: OIGGM SO RAN, 1998.

**注:**作者斯拉瓦·葛罗维奇(Slava Gerovitch)为麻省理工大学数学史教师

原文标题: why the Soviet Union did not build a nationwide computer

- 作者:斯拉瓦·葛罗维奇(Slava Gerovitch)

- 译者:黑夜里的牛