J.P. 墨菲 (2006)认为[26],数论家康托尔(Cantor)的对角线证明(diagonal argument)可以用来阐明1930年代的社会主义计算论战中产生的问题。特别地,他声称对角线证明支持了奥地利学派经济学家关于理性计划不可能性的主张。我们既从数论的角度,也从经济现实主义的立场质疑墨菲的论点。

关键词: 超计算、价格、计划、经济计算、兰格

1、引言

自1920年代以来,一场关于“社会主义经济计算”的可行性的论战一直持续。所谓“社会主义经济计算”,一般是指在没有市场的情况下,基于资本主义的模式,对消费品、劳动和生产资料的成本和收益进行计算。这场论战在1930年代最为活跃。社会主义的支持者如迪金森(1933)[11]和兰格(1938)[22]认为,在社会主义条件下,理性经济计算是可行的;而在另一边,奥地利学派经济学家如米塞斯(1935)[36]和哈耶克(1935,1945)[15,16]则主张,无论是从推理还是基于计算的难度来看,社会主义经济计算都是不可能的。诺夫(1983)[27]引人注目的贡献,使得这场辩论在1980年代复兴。诺夫认为,即使使用最好的计算机,也得花数百万年才能完成编制社会主义计划所需要的计算。科克肖特和科特尔(1990,1992,1993)[7,8,9]反对这种观点,他们认为,改进的算法技术使经济计算变得可操作。最近,伯姆(2002)[4]与勃特克和萨布瑞克(2001)[5]根据赛尔(1980)对人工智能的批评,对哈耶克指出的论点进行辩护。墨菲(2006)[26]认为,经济计算的问题实际上是超计算性的,因此原则上是不可能的。Marciszewski(2002)也提出了类似的观点。

2、计划是可操作的吗?

墨菲如此总结自己的论点:

如果社会主义计划者真的要模拟市场的结果,他们将需要列出一个清单。这个清单所要包含的,不只是大量的价格,不只是有限数量的价格,而是不可数的无限数量的价格。但正如我们上面所看到的,社会主义计划者要列出这样的清单,从原则上就是不可能的。更确切地说,即使我们给他们无限长的纸和无限长的时间,他们仍然不能,甚至在理论上,写出整个“会计价格”集合。他们的管理者被要求按照这种“会计价格”来交换生产要素。因此,传说中回应了米塞斯质疑的数学解法不可能真正地实施,在任何意义上都不可能。

我们为什么需要无限长的会计价格清单呢?因为墨菲说了,“所有能想象到的可能会提供的产品和服务都要有对应的价格,加到计划者的官方清单中”(着重为作者所加)。他声称,这包括了还没有生产出来,但由于某种未来科技而变得可能的产品——比如火星周末旅行。他说,需要列出会计价格的产品集合中,包括未来将会写出来的所有可能的书籍。在此基础上,他认为,哈耶克(1955)[17]严重低估了实施计划问题的数学解决方案所需要的等式的数量。

由于无限域的计算原则上是不可能的,因此他得出结论:社会主义计划的编制不仅是不可操作的,而且完全不可能。

经济学中关于计算性的论点是复杂微妙的。他们所展现的,可能更多的是经济理论的公理基础,而不是关于现实世界经济的运行。例如,阿罗与德布鲁(1954)[1]被认为确定了竞争经济均衡的存在。我们效仿Mirowsk(1989)[25],将把这种均衡称为“经典力学的”均衡。Mirowski说明了,用于定义经济学一般均衡的概念工具,相当于经典力学中用于能量最小化(energy minimisation )问题的概念工具。正如韦卢皮莱(2003)[35]所表明的,阿罗-德布鲁证明所基于的定理,只是在非构造性数学(nonconstructive mathematics)中才是有效的。

阿罗对非构造性数学的使用非常关键,因为只有构造性数学才有算法实现和确保有效可计算。但即使:

-

能证明“经典力学”的经济均衡存在,而且

-

可以表明存在有效的步骤,通过这一步骤可以决定均衡(也就是说,均衡在原则上是可计算的)

仍然存在计算可操作性的问题;那就是,决定得出解的计算过程的复杂度的问题。

均衡可能存在,然而搜索它的所有算法可能是NP难(NP-hard)的。邓小铁和黄立沙(2006)

[10]已经表明,寻找社会福利最大化的市场均衡的问题,服从于里昂惕夫效用函数(按照这一函数,每个消费者都要求固定比例的投入),是NP难的。这一结果可能一开始似乎支持了奥地利学派经济学的论点,即认为理性计划经济的问题在计算上是不可操作的。在哈耶克的时代,NP难的概念还没有发明出来,但是他似乎已经得到回溯性的辩护了。

这种结果似乎强有力地反对了新古典社会主义经济学家(兰格、迪金森)。他们两人的论证就是基于计划系统可以轻而易举地实现新古典福利最大化的均衡。

尽管邓小铁和黄立沙(2006)[10]的论文可能被用来表明,对经济计划者来说,甚至使用大型计算机,经济均衡的新古典问题都是不可操作的,但并不必然得出这一结论。在实践上,NP完全问题并不总是不可操作的。根特和沃尔什(1999)[14]表明,NP问题有难以求解的相变区(phase transition region),也可以其他约束较少的区域,可以轻松求解。或许事实是这样:在实践中,寻找社会福利最大化的均衡的问题落入了约束空间的非关键区域。在线性规划中,也存在类似的情况。康托罗维奇(1960)[18]提出线性规划,将其作为理性经济计划的方法。在最坏的情况下,线性规划的最简单的算法是指数的,但是在大多数实际情况中,只是多项式的。(斯皮尔曼和滕尚华(2004)[32])

另一方面,如果我们假设现实经济落入问题空间的相变区,那么,无论是中央计划者还是一组通过市场相互作用的的个体都不能求解社会福利最大化的问题。在新古典经济学中,对均衡的约束的个数是与经济行为者的个数n成比例的。行为者构成的计算资源与n成比例,但是在相变区,计算的成本会按照e^n增长。计算资源线性增长,因为它们是与决策的人的数量成比例的,而资源成本指数增长。这就意味着,市场经济没有足够的计算资源来找到它的均衡。

很明显,我们不能由此下结论说,市场经济是不可能的:我们有足够的经验证据表明市场经济是存在的。似乎可以说,寻找新古典均衡的问题是一个海市蜃楼:没有哪个计划系统能够找到它,但是市场也不能。“新古典均衡问题”歪曲了资本主义经济的实际运行,同样,也为社会主义计划经济设定了不可能的目标。

如果我们摈弃“经典力学”均衡的概念,而代之以统计力学均衡的概念( Emmanuel Farjoun 和Moshe Machover(1983)[13]),我们就得到了一个可操作性高得多的问题。怀特(2003,2005)[37,38]和德勒古列斯库和雅科文科(2000)[12]的仿真表明,市场经济可以在这种均衡上快速收敛。

应该注意,统计力学均衡的概念虽然对新古典经济学家来说很陌生,却与奥地利学派的假定有相同之处。奥地利学派倾向于强调市场经济混沌的非均衡的本质。按照哈耶克的说法,在价格系统之下,个体生产者为了在混沌的市场中为自己确认方向,只需要密切关注“少数指针”的运动就行了。

单个价格向量如何能够作为市场经济中部门间流动的复杂矩阵的调节器呢?我们可以确认两个可能的原因。

首先,亚当斯密(1776)[30]认为,人类劳动是通用资源,其他产品都是通过劳动从自然获取的。人类劳动的通用性也就意味着,把每个商品与一个单一的标量数字——价格——联系起来是可能的。这一数字间接地代表了生产此一商品所需要平均劳动量。让我们将商品的“价值”(或者劳动价值)定义为生产此商品所需的劳动量。相对价格与相对价值的偏离促使劳动从社会必要性较低的地方流向社会必要性较高的地方。但是这之所以可能,是因为所有的经济活动说到底都是人类活动。如果情况不是这样,那么一个单一指标不可能足以调节根本上是多维度的投入品的消费。只是由于所有投入品的维度都最终是(直接或间接)劳动,标量价格才可以有效地调节经济活动。

第二个答案在于线性方程组系统的计算可操作性。斯拉法(1960)[33]表明,决定商品劳动价值相当于是求解线性方程组。通过迭代法可以比较容易地接近这种方程组的解。

企业把工资成本和其他商品投入的成本加起来,在加上利润,据此设立价格。这种分布式算法目前是由人和公司里的电脑结合起来执行,它在结构上与线性方程组的迭代法类似。这是对斯拉法方程组的迭代求解的一个步骤的模式化。经验证据表明,这一过程收敛的价格向量在劳动价值向量旁边。(参见Anwar Shaikh(1998)[29]与麦克尔森、科克肖特和科特尔(1995)[24])

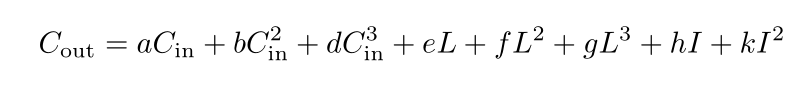

此时,确切的吸引子是无关紧要的;重要的是,迭代函数系统有一个稳定的吸引子。它有这样的吸引子是因为经济生产过程可以通过价格和价值空间的分段压缩的线性变换很好地近似。如果生产过程是极其非线性的,比如说,谷物的产出是这样一个多项式:

(C代表谷物,L代表劳动,I代表铁),那么迭代函数系统将会是高度不稳定的,整个价格系统的演变也会是完全混沌和不可预测的。价格作为经济活动的指导将会是无用的。关于这种系统的不稳定性,参见贝克尔和多福勒(1989)[3]与贝克和戈勒布(1990)[2]。

这两个因素都不是资本主义经济特有的。劳动是(完全自动化前的)任何社会中的关键性通用资源。按照完整版本的邱奇-图灵论题,如果一个问题可以通过一组分布式的人类计算机求解,那么它也能被通用计算机求解。如果一个问题是通过市场相交互的人类可操作的,那么当社会主义计划机构的计算机进行计算时,它在算法上也同样是可操作的。我们认为,经济计划不必求解新古典均衡的不可能的问题,而仅仅是需要把经典的“价值规律”应用得更有效一些。

3、计划必须考虑无限数量的价格吗?

在此背景下,考虑一下墨菲的论点,即经济计算的问题域不只是NP难的,而实际上是超穷的(transfinite)。如果问题域是无限的,我们根本不知道市场应该如何提供有效的解法。有限的计算资源——无论是使用计算机的国家计划者还是使用计算机和数据库的资本主义的超市和批发商——能扫描无限搜索空间。要么按照墨菲的标准,市场经济是有缺陷的;要么墨菲的标准本身是不恰当的。墨菲在要求一个经济系统今天就考虑未来的信息,未来某天会发明出来的产品的信息。他在要求不可能之事:穿越时间回传信息。

或者,他是在要求计算所有可能的未来,很难想象他如何认为市场经济可以解决这个问题。没有哪个制度,无论是资本主义的还是社会主义,计划的还是非计划的,能做到这一点。经济制度只能在已经想出来或者发明出来的产品间分配资源。

这看起来是很明显的,那为什么墨菲要这么说?他的想法似乎是,关于创新(新产品的生产和新生产过程的使用)问题,只有在考虑到所有价格的情况下,兰格/迪金森类型的制度(效仿新古典的瓦尔拉拍卖人虚构)才能是对市场机制的“完美替代”。

这种说法有一点意义,尽管表述得很没道理。奥地利学派的一个持久主题就是,市场体制的新古典表述强调静态分配的效率,具有误导性,因此在某种意义上低估了资本主义的长处。按照奥地利学派的说法,资本主义的主要优点不是它产生了最优化的效率,完全竞争,价格处处等于边际成本的均衡(就像标准经济学教科书中所写的),而是造成发现和创新的有效过程——这一个概念被封装在“企业家才能(entrepreneurship)”一词之中。

如果一个经济制度要把它的产品创新和过程创新过程完全委托给一个机制,在这个机制中,管理者基于由计划当局拿出来的会计价格决定生产什么,如何生产,那么在某种意义上,墨菲是对的:会计价格不仅要包含他们正在生产的东西,还必须包括所有可能生产的东西。

我们的回应有两个部分。首先,历史地看,兰格/迪金森的方案并不是解决创新问题的:这不是社会主义计算论战开场时提出的问题[36]。其次,市场不能纯粹通过对价格信号的消极反应来处理创新,同样,社会主义经济也不会通过对当前不存在的产品的计算价格(或者就此而言,劳动价值)的消极回应来处理创新。

在任何制度中,需要的是某种探索当前投入产出矩阵“附近”的可选方案。这些可选方案是由科学进步(在某些情况下,仅仅是由想象力的飞跃)提供的。这就不可避免地涉及到实验、试错,等等。这一任务超过了兰格/迪金森机制的范围,正如它超过了市场均衡的教科书式的过程(资本从低利润领域向高利润领域迁移)一样。创造能够完成这一职责的机制并不是小事。科克肖特和科特尔(1992)[8]讨论了这一问题,认为人们需要某种共同议定的年度创新预算,而且在为创新实验分配资源时,最好能分配给多个机构。科学进步变成人们想要的产品,或者新工艺流程变得比老流程变得更有效,不是一个可以简单地引入“资本主义 VS 社会主义”对立的问题。就这方面的效率而言,资本主义经济体的差别也很大(比如,英国相比于美国),而社会主义经济体之间也应该是有差别的。

4,存在不可数的无限数量的价格吗?

墨菲宣称要使用康托尔的对角线方法来论证存在不可数的无限数量的价格。实际上,他并没有做这件事。还不如说,他解释了对角化,然后就断言它适用于所谓的无限数量的价格,而不需要实际上运营它。虽然如此,为了论证的目的,假设存在无限数量的价格,并探究一下它的基数(cardinality)。

康托尔的论证可以简要总结如下。我们可以从1出发,不断重复加1,列举出(也就是列清单或者写下)所有的整数

1 2 3 …

我们也可以通过系统性地列出所有可能的连续整数比值,来列举出所有的有理数——也就是,由整数的比值得到的数:

1/1 1/2 2/1 2/2 1/3 2/3 3/3 3/2 3/1 …

注意,许多有理数会重现。比如,1=1/1=2/2=3/3,等等。还要注意,有理数的基数,更确切的说是定义了有多少有理数的“无限的类型(type of infinity)”,与整数的基数是相同的,因为我们可以让有理数与整数一一对应:

1 ↔ 1/1

2 ↔ 1/2

3 ↔ 2/1

4 ↔ 2/2

5 ↔ 1/3

换言之,有多少整数就有多少有理数。我们说,有理数是可数的。

值得注意的是,每个整数和有理数都有有限的表示(finite representation),尽管一些无理数有无限的十进制展开(decimal expansion)。例如,如果我们去求1/3的值,我们会得到0.3333…(十进制),3一直重复。尽管如此,1/3是对那个值的完美的有限表示。

康托尔引入了对角化来表明实数——也就是,整数后面跟着任意数量的小数位的数字——相比整数和有理数,有更高的基数。换言之,实数的数量比整数和有理数多。克林(1952)[20]

,我们考察一下0和1之间所有的实数,其中每个都是由不终止的十进制小数唯一的表示。如果一个数一个数的最后一个小数位是0,我用无限多的9来代替。现在,假设列举出了0和1之间的实数x1,x2,x3….。假设xi有小数位xi1,xi2,xi3等等。那么我们可以把小数序列写成:

x 11 x 12 x 13 …

x 21 x 22 x 23 …

x 31 x 32 x 33 …

等等。

现在,我们构建一个新的小数x0,这样x01不同于x11,x02不同于x22,x03不同于x33,等等,普遍而言,x0i不同于xii。因此,x0是不同于我们列出的0和1之间的任何实数。我们由此得出结论,实数的基数比整数和无理数高;换言之,实数不是一个可数集。

现在直截了当的证明,这一论证不适用于价格。

首先,我们不是对价格本身,而是对商品的价格感兴趣。不同商品的数量必然是可数的。我们注意到,正如斯拉法(1960)[33]所指出的,每个商品都是由离散和有限数量的其他商品所生产的,而基础商品(通常是原材料)是由有效数量的原子构成的。因此,我们可以用某种原型来表示每种商品,赋予其一个唯一的整数标识符。这一标识符是基于(比如说)来自每个元素所包含的原子的数量的哥德尔数(Gödel number)。因为元素的数量是有限的,我们可以再次列举出所有可能的有限组合,因此也就列举出所有可能的商品。

当然,如果商品的数量可数,那么相对应的价格的数量也是可数的。尽管如此,让我们进一步探究一下价格的可数性。由于货币系统基于其最小面额(比如说,便士或者分)的整数数量,因此单位价格只能表示成有限数字位置。我们可能会争辩说,我们希望处理价格的任意部分,例如卖出一磅羊心或者一升威士忌的一部分。但要注意测量的物理限制,这种限制确保我们在微观层次上只能区分出离散数量的事物(参见[6]),每一小部分的价格都是实数的比例,所以必然是实数,因此是可数的。

5、计算“无限”的数据

如上所述,墨菲宣称经济计划必须考虑未来所有可能的商品。而我们已经执意了这一点,让我们进一步探究其含义。

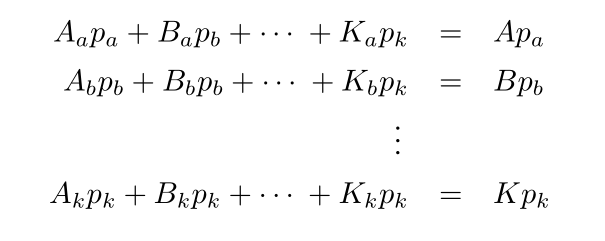

经典的投入产出系统([33])要求求解如下形式的方程系统:

X是每年生产x的数量,Xy是用于生产X的y的数量,px是商品x的位置单位值。给定已知的X和Xy,我们希望求得px。

为了论证的目的,假定存在无限数量的商品,我们已经表明它是可数的。然而,即使有可数的无限潜在当前未生产的商品,在任一给定的时刻只有有限数量的实际商品可以进行生产。

让我们假定,在任意给定的时刻,有有限的N个商品在实际生产。他们的生产只能涉及到有限个其他实际商品。因此,我们可以将所有其他商品的生产量、需要量和价格都设为0。

显然,尽管只有有限数量的商品在生产,但存在无限多的潜在商品。因此,矩阵和向量多数元素的X,Xy和px都是0。即使我们忽略潜在的商品,多数实际商品只需要实际商品的一个小的子集作为投入品,所以投入产出矩阵的多数元素都是零。元素主要都是零的结构被称为稀疏的。

有许多长期公认的方法可以用来表示和操作稀疏结构:经典的解释请参见克努特(1968)[21]。通常,是将所有潜在必须的空间分配成显式索引和数值的混合结构体,而不是数组(很明显,用数组表示无限数量的元素是不可能的),只表示非零的元素。

比如,对于N个商品的投入产出矩阵,如果N是有限的,而多数元素都是非零的,我们可以定义一个C风格的数组:

int commodities [N,N];

所以,生产商品X所需要的商品Y的数量就是commodities[X,Y]。如果元素多数是零,那么我们可以用如下结构表示非零的元素:

struct commodity {int i; int j; int value};

i是X相应的索引,j是Y相应的索引,而value存储前一个commodities[X,Y],我们就构建出一个链接的结构体,把所有用这种形式表示的非零元素链接在一起。如果计算时需要 commodities[X,Y],我们不是直接访问这个数组,而是搜索链接结构体,获取一个条目,其索引i是X,而索引j是Y。如果我们找到了,就返回对应的值。如果我们找不到,那么这个元素一定是0。当一个新产品第一次生产出来后,我们就把新的条目加到链的末尾。如果一个新生产退出生产,我们就将所有指向它的条目全部删除。

尽管这将查找矩阵元素的时间从常量时间增加到线性时间,但它是我们可以在有限的时间和空间中,表示和处理看似是无限数量的元素。对于无限N,如果非零的元素不超过25%,这一方法相对于最初的数组表示法,在空间上会有节省。

6、小实验

如果我们假定,就像兰格所提出的那样,社会主义经济为消费品保留某种形式的市场,为最终的需要提供信息,那么得到一个平衡计划的过程就是可操作的。

让我们举一个非常简单的例子。一个只有四种产品的经济,分别是面包(bread)、谷物(corn)、煤(coal)和铁(iron)。为了采煤,需要钢铁和煤炭作为其投入品。为了制作面包,需要谷物做面粉,需要煤来烤。为了种植谷物,需要铁制工具和谷物种子。制作铁本身需要煤和其他铁制工具。我们可以将其描述为四个过程:

1 吨铁 ← 0.05 吨铁 + 2 吨煤 + 20 天劳动

1 吨煤 ← 0.2 吨煤 + 0.1 吨铁 + 3 天劳动

1 吨谷物 ← 0.1 吨谷物 + 0.02 吨铁 + 10 天劳动

1 吨面包 ← 1.5 吨谷物 + 0.5 吨煤 + 1 天劳动

我们效仿兰格(1938)[22],假定计划当局当前对消费者对最终产品的需求有一个估计。计划者从需要的净产出开始。表示在表1 的第一行。我们假定,20000吨煤和1000吨面包就是需要的消费品。

计划者估计在生产最终产出时需要直接消耗多少铁、面包、煤炭和劳动:也就是2000吨铁、1500吨谷物和4500吨额外的煤。

他们把这些中间产品加到最终产品中,得到对产品总使用量的第一个估计值。因为这个估计相比最初涉及到更多的铁、煤和谷物,所以他们要重复这个计算,得到产品总使用量的第二个估计值。

这个答案每次都不同,但是连续答案之间的差别越来越小。最终,(假定使用整数的量),在20次之后,计划者得到了一致的结果:如果人们要消耗20000吨煤和1000吨面包,那么总产出应该是3708吨铁,34896吨煤和1667吨谷物。

把规模扩大到现实经济的产品生产数量,是可行的吗?尽管在1930年代手工进行这种计算是难以置信地乏味,但今天都已经轻而易举的自动化了。表1就是运行计算机算法得到的。如果详细计划要是可行的,我们需要知道:

-

经济中生产多少种商品?

-

生产每种商品需要多少种投入品?

-

对(1)和(2)所提供的数据规模,计算机程序多久能运行完算法。

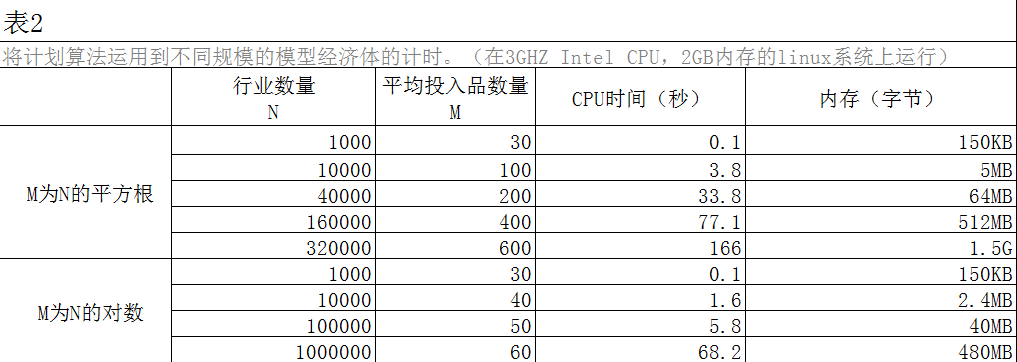

表2说明了在2004年生产的廉价个人电脑上运行计划算法的效果。我们确定了从1000个行业到1百万个行业的不同经济体的计算时间。

关于制造一种产品的平均投入品数量和经济复杂度的函数关系,我们做了两种假定。很明显,用于制造某种给定产品的直接投入品只是总产品的一个很小的部分。很可能,随着工业复杂度的提高,生产每种产品所需投入品的数量也会增加,但是却增加得更慢了。在表2的第一部分,我们假定平均投入品数量(M)按照最终产出(N)的平方根增长。在第二部分,我们假定M的增长遵循对数律。

由此可见,甚至对非常大的经济体来说,计算时间也不算长。1930年代令人恐惧的“百万方程组”这一强敌,向21世纪早期最一般的家庭电脑低头了。测试的最大模型需要1.5GB内存;更大的模型则需要使用64位计算机。

实验最多测试了100万种商品的情况。按照诺夫(1983)[27]的估计,苏联经济的产品数量差不多1000万。诺夫相信,这一数量是如此之大,以至于排除了任何编制平衡分类计划的可能性。使用1970年代所能提供的电脑可能的确如此,但现在的情况已经大不同了。

7、结论

我们已经质疑了墨菲的要求,即计划需要提前知道所有可能的价格证明计划所应用的价格域原则上是有限的,而不是无限的,因此康托尔证明不适用,或者最坏的情况是,价格是可数的,康托尔的证明适用但是不相关,因为没有可以设想到的要求,这个域在对角化下关闭(this domain be closed under diagonalisation)。证明有限数量价格的计划是可操作的表明对角化不适用于价格或者商品,而且讨论了主要是零值的无限结构如何可以进行有限表示。

总之,我们已经表明,墨菲的论点是不成立的。详细计划层面的经济计划的计算可行性的问题应该就其本身来研究,而不是通过诉诸康托尔来解决。我们已经展示了详细的论证,说明详细的计划的确是可行的。

致谢

感谢提供宝贵评论的匿名审阅人。

作者介绍

阿林·科特尔美国北卡罗莱纳维克森林大学经济学系。

保罗·科克肖特苏格兰格拉斯哥大学计算科学系。

格雷格·麦克尔森苏格兰赫瑞瓦特大学计算科学系。

注释

[1] K.J. Arrow and G. Debreu. (1954). Existence of an Equilibrium for a Competitive

Economy. Econometrica, 22(3):265–290.

[2] G. L. Baker and J. P. Gollub. (1990). Chaotic Dynamics. Cambridge University Press.

[3] Karl Heinz Becker and Michael Dorfler. (1989). Dynamical Systems and Fractals. Cam-

bridge University Press.

[4] S. Boehm. (2002). The ramifications of John Searle’s social philosophy in economics.

Journal of Economic Methodology, 9.

[5] Peter J. Boettke and John Robert Subrick. (2001). From the philosophy of mind to the

philosophy of the market. CAHIERS D’ ´ EPIST ´ EMOLOGIE, 2001-03(276):3–18.

[6] P. Cockshott and G. Michaelson. (2007). Are there new models of computation: A reply

to Wegner and Eberbach. Computer Journal. to appear.

[7] W. P. Cockshott. (1990). Application of artificial intelligence techniques to economic

planning. Future Computing Systems, 2:429–443.

[8] Allin Cottrell and Paul Cockshott. (1992). Towards a New Socialism, volume Nottingham.

Bertrand Russell Press.

[9] Allin Cottrell and Paul Cockshott. (January 1993). Calculation complexity and planning :

the socialist calculation debate once again. Review of Political Economy, 5(1):73–112.

[10] X. Deng and L.S. Huang. (2006). On the complexity of market equilibria with maximum

social welfare. Information Processing Letters, 97(1):4–11.

[11] HD Dickinson. (1933). Price Formation in a Socialist Community. The Economic Journal,

43(170):237–250.

[12] A. Dragulescu and V. M. Yakovenko. (2000). Statistical mechanics of money. The

European Physical Journal B, 17:723–729.

[13] Emmanuel Farjoun and Moshe Machover. (1983). Laws of Chaos, a Probabilistic Ap-

proach to Political Economy. Verso, London.

[14] I. Gent and T. Walsh. (1999). Beyond NP: the QSAT phase transition. Proc. AAAI,

99:648–653.

[15] F. A. Hayek. (1935). Prices and Production. Routledge, London.

[16] F. A. Hayek. (1945). The use of knowledge in society. American Economic Review, pages

519–530.

[17] F. A. Hayek. (1955). The Counter-Revolution of Science. The Free Press, New York.

[18] LV Kantorovich. (1960). Mathematical Methods of Organizing and Planning Production.

Management Science, 6(4):366–422.

[19] Tien D Kieu. (2003). Quantum algorithm for Hilbert’s tenth problem. International

Journal of Theoretical Physics, 42:1461 – 1478.

[20] S. Kleene. (1952). Introduction to Metamathematics. North-Holland.

[21] D. Knuth. (1968). Funadmental Algorithms. Addison-Wesley.

[22] Oscar Lange. (1938). On the Economic Theory of Socialism. University of Minnesota

Press.

[23] W. Marciszewski. (2002). Hypercomputational vs. Computational Complexity A Chal-

lenge for Methodology of the Social Sciences. Free Market and Computational Complex-

ity. Essays in Commemoration of Friedrich Hayek (1899-1992). Series: Studies in Logic,

Grammar and Rhetoric, 5:18.

[24] G. Michaelson, W. P. Cockshott, and A. F. Cottrell. (1995). Testing marx: some new

results from uk data. Capital and Class, pages 103–129.

[25] P. Mirowski. (1989). More Heat Than Light: Economics as Social Physics, physics as

Nature’s Economics. Cambridge University Press.

[26] J.P. Murphy. (2006). Cantor’s Diagonal Argument: an Extension to the Socialist Calcula-

tion Debate. Quarterly Journal of Austrian Economics, 9(2):3..11.

[27] Alex Nove. (1983). The Economics of Feasible Socialism. George Allen and Unwin,

London.

[28] J. Searle. (1980). Minds, brains, and programs. Behavioral and Brain Sciences, 3.

[29] A. M. Shaikh. (1998). The empirical strength of the labour theory of value. In

Bellofiore, editor, Marxian Economics: A Reappraisal, volume 2, pages 225–251.

Macmillan.

[30] Adam Smith. (1974). The Wealth of Nations.

[31] Warren D. Smith. (2006). Three counterexamples refuting Kieu’s plan for “quantum adi-

abatic hypercomputation” and some uncomputable quantum mechanical tasks. J.Applied

Mathematics and Computation, 187(1):184–193.

[32] Daniel A. Spielman and Shang-Hua Teng. (2004). Smoothed analysis of algorithms: Why

the simplex algorithm usually takes polynomial time. J. ACM, 51(3):385–463.

[33] Piero Sraffa. (1960). Production of commodities by means of commodities. Cambridge

University Press, Cambridge.

[34] Boris Tsirelson. (2001). The quantum algorithm of kieu does not solve the hilbert’s tenth

problem. Technical Report quant-ph/0111009, arXiv.

[35] Kumaraswamy Velupillai. (2003). Essays on Computable Economics, Methodology and

the Philosophy of Science. Technical report, Universita’ Degli Studi di Trento – Diparti-

mento Di Economia.

[36] L. von Mises. (1935). Economic calculation in the socialist commonwealth. In F A

Hayek, editor, Collectivist Economic Planning. Routledge and Kegan Paul, London.

[37] I. Wright. (2003). Simulating the law of value. Submitted for publication, preprint at

http://www. unifr. ch/econophysics/articoli/fichier/WrightLawOfValue. pdf.

[38] I. Wright. (2005). The social architecture of capitalism. Physica A: Statistical Mechanics

and its Applications, 346(3-4):589–620.

- 原文标题:Is Economic Planning Hypercomputational? The Argument from Cantor Diagonalisation.

- 原文链接:http://www.macs.hw.ac.uk/~greg/publications/ccm.IJUC07.pdf

- 作者:阿林·科特尔、保罗·科克肖特、格雷格·麦克尔森

- 译者:黑夜里的牛