编者按:英国脱离欧盟,无疑给欧洲一体化进程乃至全球化进程蒙上了一层阴影。许多英国普通劳动者希望摆脱欧盟,其原因显而易见。欧盟反对英国政府救助本国钢铁业,与美国签订“跨大西洋贸易与投资伙伴协议”,都让普通群众认识到,欧盟实际上是资产阶级实行新自由主义政策的工具。尽管如此,左翼乃至革命左翼在脱欧还是留欧的问题上,仍存有巨大分歧。有的人认为,只有摆脱欧盟的束缚,才能通过选票和其他斗争方式,重建一个社会化的英国;但还有一些人认为,在欧洲一体化乃至全球化的时代,脱欧不仅会有巨大的经济成本,也会使得英国陷入一场“向底线的竞赛”,只有留在欧盟之中斗争,推动欧盟民主化和社会主义化,才是真正的出路。下面这篇文章是苏格兰马克思主义者科克肖特在2011年写的一篇评论民族主义的文章的后记。作者认为,只有通过建立一个统一的社会主义欧洲共和国,才能使得欧洲摆脱经济和社会困局。向民族国家后退的道路是走不通的。

作者:保罗·科克肖特

译者 :黑夜里的牛

最近一次在柏林召开的会议上,我与德国左翼党的议员萨宾·威尔斯进行了谈话。

在谈话的过程中,我尝试说服她,左翼应该致力于建立一个强大和民主的欧洲共和国,大大减少现存民族国家的权力。我的尝试没有任何效果。她说,尽管左翼党赞同更加民主和社会主义的欧洲,但他们同样支持将权力尽量下放给民族国家。

一些欧洲进步人士致力于推动欧洲共和国的建立。他们认为欧盟统一了欧洲市场,却没能统一欧洲的政府以及相关的财政和社会政策,由此造成市场的利益胜过人民,让欧洲各国陷入一场向底线的竞赛,由此造成了欧洲人的绝望,投票率的降低以及民粹主义的兴起。他们希望用民主统一的欧洲共和国代替现在的欧盟。目前已经成立了智库“欧洲民主实验室”( European Democracy Lab),进行欧洲共和国理念的宣传和研究。他们的努力得到包括法国著名经济学家托马斯·皮凯蒂等知名人物的认同。可访问网站http://european-republic.eu/ 了解更多。

考虑到当前欧盟宪法明显的民主赤字,就很容易理解,为什么权力下放给民族国家的想法有吸引力了。但我认为,这种想法是短视的。

对欧盟的左翼政党来说,更好的选择是联合成一个统一的全欧范围的社会主义党。这个党作为欧洲社会党,而不是作为各个独立的民族政党参加全欧的各种选举。

欧洲的经济不再是基于民族进行组织的了,其后果是,如果一个社会主义政府在一个欧洲国家掌权,甚至是在像法国这样的大国掌权,他们也不能实施社会主义纲领。当前的欧盟条约对政府干预经济设置了很多限制,以至于一个社会主义政府不得不在留在欧盟之中和放弃自己的社会主义纲领之间做选择。事实证明,甚至早在二十世纪后期密特朗的温和社会主义政府都是这样的情况。如果一个左翼政府选择留在欧盟,那么就必须适应现存的经济结构,但如果选择离开欧盟,又会面临失去主要市场和主要供应商的损失。苏联瓦解成多个不同国家的经济之后出现的严重经济倒退,显而易见地证明了,先前统一的经济的解体之后,会带来怎样的破坏性经济后果。

面对这样的选择时,单个国家的左翼政府很可能会把跟现存秩序的妥协看成是更少的恶。民族国家的确还留给他们一些经济自主权的因素——最重要的是能够设置自己的税率,但在竞争性的资本主义市场的环境下,这一财政自主权对资本的帮助比对劳工更大。就在我写这篇文章的时候,苏格兰的民族党(SNP)政府正忙于向伦敦要求财政自主权。我认为,苏格兰民族党毫无疑问是英国政党中最左的政党了。在工党变成社会自由主义和自由帝国主义之后,他们仍然是老式的社民主义者和反帝主义者。

但是苏格兰民主党寻求财政自主权的主要原因是什么呢?是为了效仿爱尔兰减少企业税!

他们致力于贿赂公司,让它们来苏格兰而不是去英格兰投资。所以,甚至一个左翼政党都会受到社会倾销(social dumping,是指因劳工标准带来的劳动力成本低,由此造成出口的竞争优势,或者是指跨国企业的低福利国家生产返销国内的行为——译者注)的诱惑。从短期狭隘的观点来看,削减公司税收可能是明智之举,但这是一场向底线的竞赛,只会恶化欧洲的长期的财政问题。这种财政问题是由于对利润收入系统性地过低征税造成的。

现存社会秩序主要是通过意识形态,通过意识形态国家机器[1]来维持的。民族国家和围绕着民族国家的政党组织仍然是欧洲压迫性意识形态国家机器的联合。上层阶级缺乏欧洲范围的意识形态国家机器。他们有国际性的意识形态机器:天主教会、一些跨国运营的新闻机构,但比起在民族范围内组织起来的政党、法律和民族媒体等意识形态机器,仍然要低效得多。

当前的欧盟结构一直在加强民族认同的过程。政党是民族的。部长理事会是各个民族国家机器的代表组成的。这些部长宣称代表希腊、德国或者法国等国家的利益。因为欧盟没有自己的征税机器,其收入表现为某种由各个民族国家“赠予”它的东西。这一切都加强了自我认同和对民族国家的忠诚。

一些同志对我说,在德国,我们是很乐于见到国际社会主义组织,但是不能无视民族的现实或者人民对民族文化的依恋。他们说,欧洲不是美国,我们有许多不同的语言,因此有不同的民族。

我认为这是一种错误地看待事物的方式。民族主义是今天政治结构的结果而不是其原因。在许多情况下,民族主义是最近的历史产物,是民族主义运动为了寻求对自己的国家机器的控制而制造出来的。今天,人们可以见证民族主义政党是怎样在苏格兰制造这样的身份认同的:他们给火车和汽车站涂上国旗,不断地以我们民族对他们民族的方式来提出政治问题。在二十世纪,这一进程都被大规模的施行——无论是在奥匈帝国的解体,在准备二战和二战的后果中,还是在苏联集团的倒塌之后,我们都能看到这一“制造民族主义”的进程。

欧洲有许多语言。但是我们可以看到,不同的语言并不必然导致民族主义。印度是一个有许多语言的联邦国家,但它的政治主要是围绕全印政党和运动组织起来的,人民的认同的主要是作为一个联邦的印度,而不是各个邦。这是因为,联邦是一个强大的中心,有能够征税和立法的议会。

欧洲经济危机是通过民族国家领导人讨价还价的方式来解决的。像法国和德国这样的大国无疑是主导性的。但是在美国的语境下,这像是加利福利亚或者纽约的州长们召开峰会决定合众国的命运。这种情况完全不会出现,在印度也不会出现,因为这些国家有一个合适的联邦政府。

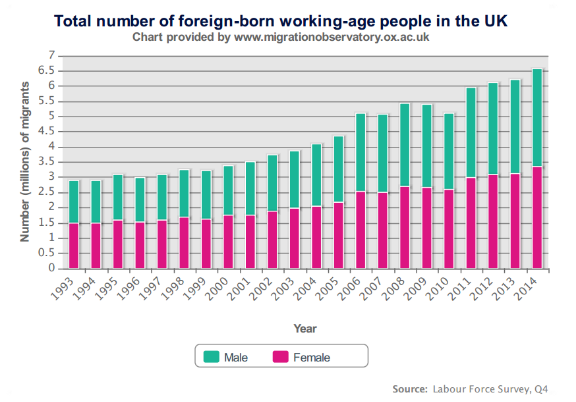

现在,欧洲有三大力量正在削弱民族主义。第一个力量是英特网——最近的抗议运动就是通过互联网组织起来的。第二个力量是人们工作和学习的流动。目前,苏格兰有500万人,而在苏格兰打工的外国人中,仅波兰人就有60万。一个跨国劳动人口正在形成。最后,货币联盟的经济逻辑正使得旧的欧洲宪法结构变得不可行。

现在,左翼比以往任何时候都更需要与民族主义的幻象之网决裂。

文章选自《社会主义论证》,是《反对民族主义》一文的后记,写于2011年

注释

[1] “我所说的意识形态国家机器是这样一些现实,它们以一些各具特点的、专门化机构的形式呈现在临近的观察者面前。我给这些现实开出了一个经验性的清单,它显然还必需接受仔细的考察、检验、修改和重组。尽管有这种需要包含着的所有保留意见,我们暂时还是可以把下列机构看成是意识形态国家机器(我列举的顺序没有任何特殊的含义):

——宗教的AIE(由不同教会构成的制度),

——教育的AIE(由不同公立和私立‘学校’构成的制度),

——家庭AIE,

——法律的AIE,

——政治的AIE(政治制度,包括不同党派),

——工会AIE,

——传播AIE(出版、广播、电视等等),

——文化的AIE(文学、艺术、体育等等)。

现在谈一下什么是根本的东西。区分开AIE与(镇压性)国家机器的基本差别是:镇压性国家机器‘运用暴力’发挥功能,而意识形态国家机器则‘运用意识形态’发挥功能。 ”(阿尔都塞《意识形态和意识形态国家机器(研究笔记)》孟登迎译 陈 越校 )