编者按: 在上世纪三十年代,奥地利学派和社会主义经济学家之间展开了一场关于社会主义经济计算的大辩论。米塞斯和兰格是这场辩论中的关键人物。在社会主义国家已经都已经成为往事的今天,计划经济模式遭到了彻底的抛弃。严肃的马克思主义者就必须彻底反思社会主义国家的经济运行经验,回应资产阶级经济学家的质疑。在这种情况下,回顾那场辩论是有其独特的意义的。下文是保罗·科克肖特(W. Paul Cockshott)与美国的阿林·科特尔(Allin Cottrel)合著的一篇论文。作者回顾并批判了米塞斯的观点,对兰格的市场社会主义模型也提出了质疑,最后提出了一套新的社会主义计划经济模式,并作出了论证。文章发表于二十年前,但基本的设计仍然是可行的,而且随着计算机技术突飞猛进的发展(文中提到反对者指出1980年代的超级计算机是2亿次/秒,完成计划需要的时间太长,但我国的天河二号已经超过4亿亿次/秒,更不用提出云计算和物联网技术带来的变革),使得这一设计的可行性更高了。尤其值得注意的是,科克肖特是格拉斯哥大学的计算科学准教授,在图像压缩、3D电视和并行编译等领域做出了贡献。同时作为一名马列毛主义者的他还在致力于研究经济可计算性和劳动价值论等重大的经济学问题,在80年代末九十年代初发表了一系列论文和专著讨论社会主义经济计算,批判了各种对社会主义的错误理解,论证了计划经济的可行性。他的重要著作《面向新社会主义》尚未被翻译为中文。所幸有学者把他这一篇论文翻译成中文,基本包含了他的主要观点,值得所有关心社会主义命运的人认真阅读。YCA翻译团队也正规划翻译科克肖特的其他文章,供同志们参考。

【摘要】本文重新评价社会主义核算辩论,并根据后来理论和计算技术的发展,指出那场辩论的结论应该在何种程度上作出修正。首先介绍至今为止关于那场辩论的两种说法,然后考察冯·米塞斯的经典论述,他认为社会主义不可能进行理性经济核算。再后讨论奥斯卡·兰格的回应,以及奥地利人的相应反驳。最后,本文提出一个所谓的“缺位回应”:重申根据劳动时间进行经济核算的马克思主义经典立场。如果仔细选择运算法则,使消费者选择可以引导资源配置,并利用现代计算机技术,那么,根据劳动时间进行经济核算在技术上是可行的。本文的观点驳斥了关于经济计划的最近讨论,它们仍然断言核算任务是无比复杂的。

【关键词】经济核算;复杂性;计划;社会主义;辩论

I.引 言

本文重新评价1920、30年代的社会主义核算辩论,并根据后来的理论和计算技术的发展,指出必须在什么程度上修正辩论中得出的结论。本文安排如下:首先简单介绍迄今为止的文献中关于这场辩论的两种主要看法,然后在第二部分考察米塞斯(Mises)关于社会主义不可能进行理性经济核算的经典论述。第三部分讨论兰格(Oskar Lange)对米塞斯和哈耶克(Hayek)的回应,以及奥地利人对兰格的反驳,包括拉瓦伊(Don Lavoie)最近的争辩。第四部分提出我们所谓的“缺位回应(absent response)”:重申根据劳动时间进行经济核算的马克思主义经典立场。也就是说,我们赞同本文开头引用的米塞斯的主张,但不赞同他的劳动时间核算不可行的观点。我们认为

(1)可以合理地实现劳动时间核算,特别是在补充了用消费者选择去引导(部分)经济资源配置的运算法则之后,这种合理性能够得到论证;

(2)利用西方现有的计算机,并仔细选择有效的运算法则,这种计算现在在技术上是可行的。

因此,我们的论证反驳了近来关于经济计划的讨论,它断言这项任务有着令人绝望的复杂性(如Nove, 1983)。最后一部分得出结论。

我们也许还要指出有待进一步研究的问题:虽然我们捍卫社会主义计划,回应了奥地利人的挑战,但我们在这里不想全面而积极地论证社会主义(或从社会主义角度彻底批判资本主义)。尽管如此,我们认为完全有可能、并且确实在其他场合提出了这种论证。[1]

论战的两个版本

在讨论奥地利学派观点的主旨之前,有必要指出迄今为止关于那场辩论的两种主要说法,可以称为“标准版”和“修正版”。标准版是战后初期一些杰出的新古典经济学家的解释,最著名的有柏格森(Bergson, 1948)、熊彼特(Schumpeter, 1954)和萨缪尔森(Samuelson, 1948)。以柏格森的标准版为例,事情的过程大体如下:[2]

(1)在20世纪最初10年,帕累托和巴罗恩(Barone)表示,社会主义经济的最优资源配置与完全竞争市场制度的均衡,在形式上是等价的(formal equivalence)。两种情况下都需要瓦尔拉一般均衡方程式的解。

(2)1920年米塞斯断言,社会主义不可能进行理性经济核算。这令人迷惑:难道他不知道巴罗恩的分析结果?如果米塞斯只是断言社会主义一般均衡在逻辑上不可能实现,即使计划者们完全了解消费者对各种商品估价的全部信息、生产技术的详细知识并具有无限“逻辑能力(logical faculties)”,那么米塞斯的论证就“很容易对付”——事实上早就给出了答案。因此,米塞斯也许是想证明:即使社会主义理性核算在逻辑上可能,但“没有实现它的实际方法”。

(3)米塞斯观点的这种解释是哈耶克在1935年的文集中提出来的,他在文集中再版了米塞斯的论文和他自己的两篇论文。于此,奥地利人从站不住脚的强硬主张(社会主义经济核算是不可能的)退到较弱的主张(社会主义核算面临实践上的困难)——实际上它是宣布,社会主义不能求解所有必要的方程式,而市场机制则能。

(4)弱化了的奥地利学派阵地,随后又遭到兰格1938年的成功袭击,他表示社会主义可以模仿瓦尔拉拍卖人,用“试错”法实现一般均衡价格向量。没有必要预先“在理论上”求解所有方程式。

因此,根据标准版解释,辩论是以奥地利主义的明显失败而告终。经济学家已经证明,社会主义理性经济核算在理论上是可行的。当然可能怀疑兰格式系统的现实可行性,但它足以从理论上回答米塞斯和哈耶克。

修正版的解释则完全不同。拉瓦伊(Lavoie 1985)对这种观点做了最全面的陈述;斯蒂勒(Ramsay Steele 1981)和莫瑞尔(Murrell 1983)等人提供了更早的解释,特姆金(Temkin 1989)后来又作了进一步扩展。根据这种观点,米塞斯对社会主义的批评既没有被帕累托-巴罗恩的等价论预先驳倒,也没有被兰格有效地回应。瓦尔拉学派与奥地利学派经济学家讨论的根本不是一回事。在整个“辩论”过程中,瓦尔拉派考虑的只是静态一般均衡的实现,而奥地利人想的是完全不同的问题,他们考虑的是在技术和偏好持续变化情况下的动态调整(和发现)。根据拉瓦伊,米塞斯从来没有否定社会主义能够在静态条件下顺利运行,但这种静态情况与真实世界毫无关系。整个瓦尔拉方法——兰格等西方社会主义经济学家和提供标准版解释的新古典评论家都接受这一方法——充其量只能确定竞争性资本主义动态调整的极限结果。但是无论现实资本主义经济,还是社会主义,都不可能达到这一极限。因此,形式等价论与奥地利人的批评——社会主义不能有效模仿资本主义非均衡的动态求利过程——完全无关。

应当指出,在修正版中,“核算论证”未受重视。问题不在于方程式多得不能解,而在于这些方程式一开始就无法建立。拉瓦伊甚至指责哈耶克1935年不该编入巴罗恩的原创性(瓦尔拉派的)论文,不该谈论求解“成千上万道方程式”的困难。哈耶克没有加强对核算之不可能性的论证,从而强化奥地利人的立场,而是不明智地偏离了他本人的核心论证,从而使人产生错觉:计算技术的进步也许使事情有所改观。

下面我们将明确反驳对核算辩论以上两种解读。我们同意拉瓦伊的观点,他认为兰格的瓦尔拉系统不能为现实的社会主义经济提供一个完备的模型;另一方面,我们也要挑战他认为米塞斯的批评无法驳倒的观点。具体而言,我们要证明“核算观点”是有意义的,计算机技术的最新发展使有效的社会主义计划制度成为可能。我们首先评价米塞斯最初的论证。

「」.米塞斯论社会主义核算的不可能

1920年布尔什维克在俄国内战中获胜,共产主义幽灵再次徘徊在欧洲,米塞斯随即发表了他的经典论文“社会主义国家的经济核算”。他的观点令人震撼,如果它能够成立,显然会摧毁社会主义存在的理由。主流马克思主义的社会主义观要废除生产资料私有制和货币,但是米塞斯认为“我们每离开生产资料私有制和货币使用一步,就意味着离开了理性经济学一步”(Mises, 1935: 104)。马克思和恩格斯的计划经济必然“陷入黑暗中的摸索”,生产出“一架盲目的机器的荒谬产品”(p. 106)。马克思主义者把理性计划与所谓的市场“无政府状态”对立起来,但是米塞斯认为这种观点全部站不住脚;废除市场关系只会摧毁经济核算的普遍基础,即市场价格。无论社会主义计划者本意有多么好,他们完全缺乏作出明智经济决策的任何基础:社会主义不是别的,正是“对理性经济的废除”。

米塞斯是怎么得出这种结论的呢?首先,他阐明了经济理性究竟意味着什么,其次,他详尽列出了理性经济决策所有可能的方法;然后他要证明在社会主义条件下无法运用这些方法。

1,理性与最优

在考虑经济理性的性质时,米塞斯想到的显然是在既定经济资源的基础上生产最大可能的效用(满足需求)问题。换言之,问题也可以这样来表述:如何选择最有效率的生产方法,使生产一定量的效用的成本最小。米塞斯在批评社会主义时反复采用后一种表述方式,列举了修铁路和建房子的例子:[3] 社会主义计划者怎么能计算出实现这些目标的最小成本方法呢?基于本文的论证目的,我们可以接受这种表述问题的方式,但也要指出它难免有不严密之处。效用最大化究竟意味着什么:效用是对谁而言,由谁确定?上述两种表述不能回避这一问题,因为,如果不想引起问题,就必须根据预先知道的效用或需求满足,从理论上界定需要最小化的“成本”。

如想论证一种经济系统,比如说S1,能够比另一系统S2更有效地解决问题的假设,严格讲你必须证明存在着一个有利于S1的因子,它比S2中任何相应的因子更接近于“真正最优”。因此你要面对界定“真正最优”概念的问题,如果根据需求的最大满足加以界定,你很可能必须建立某种社会福利或效用函数,这即使算不上空想,也是一项极其困难的任务,米塞斯并未做这种尝试。另一方面,如果把“真正最优”——判断特定系统之效果的最终独立标准——作为一个不现实的概念加以抛弃,那么为了论证某个系统优于其他系统,你必须找出另一种判断基础。我们发现米塞斯在这一点上徘徊不定:他要证明资本主义更接近于最优,却不接受形式化的静态一般均衡理论,而这一理论是可以被认为支持他的主张的。我们将在2.4部分再讨论这一点。

关于理性决策的手段,米塞斯指出了三种可能:实物计划(以实物为度量单位);利用与市场价格和货币无关的“在客观上可认知的价值单位”(如劳动时间)的计划;基于市场价格的经济核算。让我们依次分析这三种可能性。

2,实物计划

我们暂且假定,问题是如何配置给定资源,实现效用最大化。这涉及某种“价值判断”(即对效用的评价)。对于最终消费品(米塞斯称为“下游商品”)能够直接做出判断,不需要实际的经济核算:“通常人们了解自己的想法,能够评价下游商品”(Mises, 1935: 96)。在非常简单的经济系统中,这种直接评价可以扩展到生产资料:

对于孤立经济中的农民,在扩大牧业与发展狩猎活动之间做出选择并不难。在这种情况下,涉及的生产过程相对较短,很容易算出发生的成本和收益(1935: 96)。

他又说:

比如,在家长能够监督全部经济管理的范围狭小的家庭经济中,不必借助智力工具(如货币核算),就能大致正确地确定改变生产过程的意义(1935: 102)。

在这些情况下我们可以谈论实物计划,不必依赖货币(或劳动时间)之类的会计单位。关键在于“苹果和桔子”能够在主观使用价值层面上进行比较,如果生产资料配置与特定使用价值生产之间的联系一目了然,这对于实现效率就足够了。

实物计划受到生产过程复杂程度的限制。到了一定限度,便不可能对各种关联因素之间的关系得出全面的评价;超过这个限度,合理配置资源就需要使用能表示成本和收益的客观“单位”。在我们看来很有意义的是,米塞斯在论证复杂系统不可能采用实物计划时,明显是基于人脑的能力:

单独一个人的头脑决不会如此聪明,它非常弱小,无法知晓无数上游商品中任何一种商品的重要性。没有哪一个人可以掌握生产的全部可能性,谁都不可能不借助于某种核算系统,对这些数不胜数的可能性做出直截了当的价值判断(1935: 102,着重字体原有)。

除了人脑之外,还可能采用别的方法对复杂系统进行实物计划吗?本文赞成计划的主要论证涉及到把劳动时间作为会计单位(因此不属于纯粹的实物计划),但是我们愿意指出,人工智能的某些进展,特别是近来的神经网络研究,也许有益于这个问题的解决。[4]

米塞斯其实是要证明,复杂系统的最优化必然涉及核算方法,其表现形式是一种单纯的客观功能(资本主义条件下的典型事例是利润)的明确最大化。但是,算术计算可以被看作更一般的计算或模拟的具事例。控制系统需要的是计算能力,无论该系统是在市场上经营的企业、计划部门、飞行器自动驾驶仪,还是蝴蝶的神经系统;这未必意味着要用算术方法进行计算。关键在于控制系统能够为受控系统中的要素建立模型。企业做到这一点的办法原料控制和会计核算,用簿记标记为商品配置和流动建立起模型。在建立这些标记时遵循算术规则;算术对这个问题的适用性,取决于量化理论可以成为商品属性的模型。

我们再考虑一个神经控制系统的例子。飞行中的蝴蝶必须控制它的胸部肌肉,以便飞向可能带来能量的目标,如水果或花。在这一过程中,蝴蝶必须计算,在许多可能的翅膀运动中,哪一些运动可能让它更接近花蜜。肌肉运动的不同结果具有不同的能量消耗成本,也带来不同的花蜜收益。蝴蝶神经系统的任务是,使用非算术的计算方法使成本和收益最优化。蝴蝶的持续生存证明了它高超的计算效率。看来神经网络能够产生最优(或至少是高效率的)行为,即使面对极其复杂的约束时也是如此,而不需把问题简化为单一标量的最大化(或最小化)。

计划部门可以广泛地使用算术,并且事实上,如果是用算术方法做出资源最优使用的局部决策,那么米塞斯关于要把不同产品转换为某种共同的度量单位以进行核算的论证就是完全正确的。但是,要想让整个经济实现全面的最优化,与神经系统运行方式大致相同的其他计算技术也许更加合适,并且在原则上不借助算术也可以完成。

当然,苛责米塞斯没有考虑到计算机科学的发展,未免犯了时代错置的错误,这是他写作很久以后才发生的事。米塞斯和哈耶克认为,纽拉特(Neurath)和鲍威尔(Bauer)等人在1919年基于战争经验提出的实物计划建议在和平时代大有问题,这无疑是正确的。[5] 但是对于当代批评社会主义的人却可以公正地说,他们不该不加批判地重复对计算的性质有了科学的理解之前对实物计划的判断。[6]

3.使用劳动价值

在否定实物计划的可能性之后,米塞斯分析了社会主义计划者有无可能在经济核算中使用“客观可认知的价值单位”(Mises, 1935:116),即某种可计量的商品属性。米塞斯认为,唯一可以考虑的这样一个单位是李嘉图和马克思的价值理论中的劳动量。[7] 但米塞斯最终否定了劳动可以作为价值单位;他提出了两条相关论证,都是为了证明劳动量不是计算生产成本的适当方式。这两个论证是,采用劳动价值忽视了自然资源成本和劳动的异质性。现在我们就来分析这两个点,在4.2部分再讨论他关于劳动价值的适当性的其他论述。首先有必要一般性地指出,米塞斯对劳动价值的批评是非常简略的。在米塞斯1935年的论文中,基本论证只占了两页左右的篇幅,1951年的著作又重复了这一论证。在《人类行为》(Mises, 1949)一书中,这一话题减化成了两句话。这无疑反映了,尽管马克思和恩格斯极为强调计划就是对劳动时间的配置,但是到了米塞斯写作的年代,这种思想基本上已被西方社会主义者抛弃。我们下面还会谈到这一问题。

a. 自然资源成本的忽略:米塞斯承认,马克思的劳动价值概念在某种意义上考虑到了自然资源的消耗:

乍一看,劳动核算也考虑到了生产的人类之外的自然条件。若报酬递减规律适用于生产的自然条件变量,那么这一规律便已经被允许存在于社会平均必要劳动时间的概念中了。如果商品需求增加、必须开发更差的自然资源,那么,生产单位商品所需的社会平均必要劳动时间也会增加(Mises, 1935: 113)。

但是米塞斯随即指出,这是不够的。只在从自然界获取“生产的物质要素”需要耗费劳动时间的情况下才把这些物质要素纳入核算,这是不合理的。米塞斯举了一个例子,假定有两个商品P和Q,每一个都需要10小时才能生产出来。两个商品的生产都需要某种原材料a,生产1单位a需要1小时。生产商品P需要8小时直接劳动和2单位原材料a,生产商品Q需要9单位直接劳动和1单位a。根据劳动核算,两个商品的“耗费”同样多,但米塞斯断言,P必然比Q更有价值,因为它包含更多的自然原料。

乍一看这好像不合逻辑(假如材料a实际上是不可耗竭的呢?),但这在米塞斯的结论中非常明显,因为他所说的原料,是“存有数量使它成为节省目标”的原料(Mises, 1935: 114),也就是说,原料是不可再生资源。拉瓦伊强调了这一点,认为“[劳动时间]核算无法应付生产的非再生自然条件” (Lavoie, 1985: 69-70)。社会主义计划者“也许不得不创造某个代名词,用来表示非再生资源中的劳动时间价值。很难想象除了用完全随意方式以外,还能用其他什么方式来做这件事。”

我们不想否认这里存在问题。然而值得注意的是,米塞斯(和他的解释者拉瓦伊)好像认为这个问题在资本主义条件下会自行消失。他们都没有对古典的李嘉图理论提出任何批评,按这种理论,市场价格系统也无法顾及非再生资源。李嘉图认为,自然资源的约束是通过提高生产的边际成本反映在价格系统之中,这正是米塞斯所认为的不充分的作用。就边际内产出(intramarginal output)而言,价格确实高于劳动价值,但在边际上租金为零,使用自然资源是免费的。(这里存在着不同的情况:如果把劳动价值定义为平均社会必要劳动时间,那么劳动价值核算将“低估”某些产品,使其价格低于李嘉图价格,但是可以通过按相关产品的边际劳动量评估该产品的价值来克服这一问题。)

事实上,资本主义的情况往往更糟。某种特定资源最终是可耗竭的,未必意味着它在短期内受到报酬递减规律的约束。例如,在美国农业的西部扩张中,(地理上的)边际土地实际最具生产力。在这种情况下市场没有提供维护资源的任何激励,它的苦果显然就是1930年代的沙尘暴。我们不是说在市场不能维护资源的情况下,劳动时间核算必然更优。然而我们确实认为,社会主义计划者能够比利润最大化的企业做出更有远见的资源维护决策。[8] 我们在此不能做出详细论证,只能满足于指出以下两点。[9]

首先,计划当局可以定下一条原则,只要使用消耗非再生资源的技术,就要投资于替代品生产的研究。这种投资的数量不能用任何简单的运算法则(在市场或计划体制中)来决定,但只要做出决定,即可把研究成本“转嫁”给消耗资源的产业(即,计划者在这些产业的产品中间按比例分配研究所需要的劳动时间)。这是把资源因素纳入劳动时间核算的一种不带有随意性的方法。第二,我们要强调,我们不认为劳动时间核算为所有计划问题提供了机械的决策手段。社会主义社会可以针对具有重大环境影响的特定技术或工程展开民主讨论,可以把环境考虑置于劳动最小化的“效率”之上。我们承认,环境因素和劳动时间核算未必都能简化为量化的共同指标量,这些因素之间的平衡可能需要对人们意见不一的事情做出政治判断。应当肯定的是,米塞斯也完全乐意承认,重大环境问题不能纳入货币核算范围——米塞斯讨论过是否建造可能破坏瀑布自然风光的供水系统,并通过这个例子表明他的一般观点:货币“根本不能计量处于交易领域之外的要素”(Mises, 1935: 98-99)。最好是把米塞斯的瀑布委托给自愿避免利润最大化的私人地主,还是委托给国家公园委员会,属于判断问题:我们倾向于后者。

b. 劳动的异质性:用米塞斯的话说,“劳动核算的第二个缺陷是忽视了劳动的不同质量”(Mises, 1935: 114)。米塞斯解释道,马克思认为熟练劳动可以折算和简化为多倍的“简单劳动”,但是不根据市场交换过程对劳动耗费不同的产品进行比较,就没有办法实现这种简化。他质疑道:

要决定劳动核算是否恰当,我们就必须确定,不借助于经济主体对产品的评估,是否有可能把不同类型的劳动置于通用的标尺之下(Mises, 1935: 114)。

米塞斯坚持认为这是不可能的。工资级差似乎提供了一个解,但在这种情况下平均化过程“是市场交易的结果,而不是它的前提。”米塞斯认为,社会主义社会实行平均主义的收入政策,因此缺乏可以充当核算标准的、由市场决定的工资水平。结论是,“为了进行劳动核算,就不得不随意确定复杂劳动转换为简单劳动的比例,这是无法应用于国家经济管理的”(Mises, 1935: 115)。

诚然,劳动不是同质的,但没有理由认为,化约复杂劳动的因素在社会主义条件下必然是随意的。对于技能劳动,可以采用马克思在《资本论》中分析生产资料的方法,即把技能劳动作为一种被生产出来的投入,其中包含的劳动是被逐渐“转移”到产品之中。给定获得技能所需要的劳动时间,以及这些技能的折旧,可以算出技能中所含劳动时间的隐含“转换率”。如果我们用ri表示技能i的转换率,则这种劳动可折算为简单劳动的倍数(1+ri),从而为该产品“确定成本”。当然,获得技能所需的劳动投入可能是技能劳动和简单劳动的混合,这时技能倍数的核算要复杂一些。这种情况下需要使用迭加法:先把所有投入都当作简单劳动来计算转换率,然后用第一轮转换率重新估计技能劳动投入,再在这一基础上重新计算转换率,如此等等,直到得出收敛数。[10]

除了有些技能的获得要耗费劳动这个问题之外,我们也承认,技能水平相同的所有劳动者并不是在一小时内完成同样多的工作。在有可能以某种精确程度评价个人生产率的情况下,我们可以把一定技能水平的劳动分为不同的生产率等级(比如说,中上、中等和中下),并凭借经验在这些等级之间确定恰当的倍数关系。比如,(由劳动者本人及其同事)定期对劳动者进行评价,并确定一个生产率等级。不像技能劳动与简单劳动之间的情况,这里的倍数可以合理地用于决定不同的报酬率。并不是每个工人都要成为斯达汉诺夫(1930年代在前苏联增产运动中特别勤劳而受到表彰的工人——译者);人们可以选择更轻松的工作节奏,接受稍低的报酬水平。

总之,我们发现,米塞斯反对采用劳动时间核算的两个具体观点是可以反驳的。我们还注意到,米塞斯在谈到市场价格和劳动时间核算时,使用了明显的双重标准。在讨论市场价格时,他非常愿意承认,“货币核算有诸多不便和严重缺陷”——他甚至详细讨论了其中几个缺陷。但他的结论却是,对于“生活的实践用途”,这种核算“总是够用的”(Mises, 1935: 109)。在讨论劳动时间核算时,米塞斯注意到了两个缺陷,但他不认为这种核算只是近似正确,或在劳动时间核算条件下进一步思考如何克服他提出的问题,而是基于这些缺陷彻底否定这一思想,声称社会主义者没有任何经济核算手段。

4,使用市场价格

在讨论市场价格时,米塞斯旨在证明两点:市场价格在资本主义条件下是理性核算的充足手段;社会主义条件下不存在市场价格。我们将依次讨论这两个观点。

资本主义的市场价格显然能够提供核算的基础。参照价格,企业能够决定成本最小的技术,也能基于赢利性决定生产不同产品。我们认为不必反驳米塞斯的价格制度可以理性而有效地协调经济活动的观点。事实上,马克思和恩格斯清楚地认识到甚至强调了这一点;尽管他们批评市场的“无政府状态”,但是他们也认识到价格机制可以(不完美地,但比随意要好)按需求调节商品供求,迫使资源向不超过社会必要劳动时间的生产方法汇集。我们不打算声称生产的货币成本最小化或利润最大化与有效满足人类需求没有任何关系。但是这两个标准并不像米塞斯所认为的那样有着严格的一致性。请看下面这段话:

想对复杂生产过程进行核算的人立刻就会注意到自己能否比其他人更节省地经营;如果他发现,参照市场上的交换价值,不能进行有利可图的生产,这就表明其他人知道如何更好地利用相关的上游商品(Mises, 1935: 97-98)。

米塞斯说,那个人可以“立刻注意到”自己能否比其他人更有利润地经营,但他没有证明这里隐含的断言:最有利可图的就是最“经济的”或“更好的”。[11] 当然,资本家生产没人要的商品或者采用不合理的无效率技术进行生产,是不能获利的,但这不足以支持米塞斯的观点。不顾一切地使用当前便宜、最终会耗竭的自然资源,不是也可以降低生产的货币成本吗?如果生产豪华汽车比建造简单住宅更有利润,这就证明豪华汽车代表了资源的更好用途吗?问题还可以列出很多。

社会主义者通常强调,追求利润并不等于满足需求,这涉及资本主义的收入不平等问题。米塞斯对这一观点的回应很有趣:资本主义条件下的“收入分配”这种说法本身就有误导性,因为“收入是市场交易的结果,而市场交易与生产是不可分割地联系在一起的”(Mises, 1951: 151)。[12] 并不存在“先”生产产品然后再“分配”产品的问题。只有在社会主义条件下我们才可以谈论“收入分配”,它是与生产计划相分离的政治决定。但是,要采纳米塞斯的观点——购买力分配在资本主义条件下是生产系统的内生要素——就必然要承认,赢利性的商品生产不受“人类需求的最大满足”的支配,除非我们认为人类需求本身是产生于它同货币收入之间不可思议的关系。

我们不是要对资本主义提出更多的批评,这种批评已经很多,在社会主义文献中更多。我们只想指出,米塞斯不能脚踩两只船。如果像拉瓦伊所发现和赞扬的那样,米塞斯要提供现实的、无懈可击的、动态的资本主义辩护,那么他在宣称利润最大化等于人类需求满足的最大化时就不能偷梁换柱。就算这种观点是可证实的——我们当然反对——它也只能参照一般均衡理论再加上社会福利函数之类的一整套方法,而这是米塞斯要特意回避的。更确切地说,米塞斯将不得不满足于宣称资本主义在某些方面“运行得非常好”,对此,社会主义者当然会回应,资本主义在另一些方面运行得非常糟糕。

下面我们讨论社会主义条件下无法利用价格这一经济核算手段。米塞斯承认,在社会主义经济中可以存在消费品市场,从而也存在市场价格,但不存在生产要素市场及其市场价格。米塞斯写道,“社会主义国家的生产资料完全是公有的;它是该社会不可分割的财产,因此是不可交易的”(Mises, 1935:91)。并且,“因为生产资料不会成为交换对象,所以不可能确定其货币价值”(p. 92)。对于米塞斯来说,有意义的价格必然是独立产权所有者之间真实的市场交易的结果。价格或交换价值的关键特征在于,它“产生于所有交换参与者的主观评价的相互作用”(p. 97);只有这样,交换价值才“可以决定商品的恰当用途”(p. 97)。我们同意米塞斯的这一说法。也许存在“决定商品的恰当用途”的其他手段,但我们接受米塞斯的价格概念:价格是财产所有者愿意放弃或获得商品的条件。然而,兰格认为米塞斯恰恰在这一点上非常脆弱,并以此为切入点展开对米塞斯的攻击。

III.实际的回应:兰格与新古典社会主义 [13]

兰格引用了维克斯蒂德(Wicksteed)的权威定义,“‘价格’一词有两层含义。它可以表示通常意义上的价格,即两种商品的市场交换比率;它也可以表示一般化的含义,即‘替代品被提供的条件。’……只有一般化意义上的价格对于解决资源配置问题才是不可或缺的”(Lange, 1938: 59-60)。兰格在捍卫社会主义时采用的基本观点是,社会主义经济能够在这种一般化意义上运行价格制度,在某些方面模拟市场系统的运行,而不需要实际的生产资料市场。兰格的立场众所周知,这里无需赘述;我们只概括其要点以便与本文的设想进行对比,并为奥地利人的反驳提供背景,这种反驳与我们的设想有一定关系。

兰格从瓦尔拉一般均衡原理着手,他强调说,竞争性经济的均衡价值向量得到确定的条件是,它使所有商品的供求达到平衡,只要

(1)经济主体把价格当作参数;

(2)经济主体根据这些价格以确定的方式进行最优化。

给定(1)和(2),那么,每一个价格向量都对应于一个明确的、全部商品的超额需求/供给结构,并且只有一个价格向量对应于超额需求的零向量。[14] 兰格认为,没有理由说社会主义经济不能利用这一原则。这需要计划当局确定所有生产资料的“会计价格(accounting prices)”,向企业经理发布某些指令:把会计价格当作参数;在给定价格下选择平均生产成本最小化的生产要素组合;确定可以使边际成本等于产出价格的产量。同时,所有产业的经理都要遵循后一条规则,“在决定一个产业应该扩张(通过建立新工厂和扩大旧工厂)还是收缩时,把它当作一个指导原则”(Lange, 1938: 76-77)。同时,消费者和劳动者基于他们面对的参数价格和工资率,分别做出需求决策和劳动力供给决策。

当然,不能保证任何给定的会计价格向量下的决策都是相互协调的。在不协调的情况下,计划当局就要充当瓦尔拉“拍卖人”角色,提高超额需求商品的会计价格,降低超额供给商品的会计价格。在多次重复之后,就会形成社会主义一般均衡。这个“解”无疑具有创造性,而且我们不难看出它的策略优势:新古典主义经济学家既然认为瓦尔拉理论充分解释了资本主义经济运行,所以他们似乎也必须接受兰格社会主义的有效性,虽然会有细节上的修正。

1,奥地利学派的反驳

我们对照以上对兰格的简要介绍,来考察奥地利学派批评者的一些反驳。我们分析三个主要观点:兰格的设想使社会主义的基本前提打了折扣;兰格理论的静态性;激励问题。

米塞斯(1949: 701-702)认为,根据传统定义,社会主义必然“完全废除市场和交换竞争。”社会主义的所谓优越性,正取决于计划概念内在的“统一性和中央集权”。

因此,社会主义的思想领袖们如今忙于设计方案,意味着他们完全承认经济学家分析的正确性和不可辩驳性,以及他们对社会主义计划的毁灭性批判……他们在这些方案中保留了生产要素市场、市场价格和交换竞争(Mises, 1949: 701-702)。

米塞斯没有点名提到兰格,但是兰格的方案显然是他的攻击目标。我们承认,后来的许多“市场社会主义”文献对社会主义作了折中,但还是可以为兰格做出几点辩护。首先,兰格强调,在他的系统中收入分配处于社会控制之下,完全不同于资本主义。第二,兰格认为,社会主义计划者将考虑私人企业所忽视的外部成本和收益(尽管他没有明确说明如何考虑)。第三,尽管兰格的系统在某些方面模拟竞争性经济,但他指出,在实际的资本主义经济中“寡头和垄断普遍存在”(Lange, 1938: 107),导致资源配置扭曲。第四,兰格在论及马克思主义文献的附录中,坚持认为商品“免费分享”的古典社会主义设想(马克思的“按需分配”)“决不像乍看起来那样是经济谬论”(p. 139)。在技术发达的经济中,某些商品可以达到饱和点(也就是说,在这一点上价格变得如此之低,使需求“完全失去弹性”)。兰格谈到了消费的“社会化部分”;最初这一部分主要包括“集体需求”,但是他接着说:“可以想象,这一部分随着财富的增加而增加,越来越多的商品以免费分享的方式进行分配,最后所有的基本生活必需品都用这种方式供应,只有高质量产品和奢侈品才通过价格系统进行分配”(Lange, 1938: 141)。最后,我们还可以提一下兰格那篇回顾自己三十年前观点的论文(lange, 1967)。他认为自己最初的市场模拟建议只是求解联立方程式系统(即一般均衡方程)的初级手段。他说,既然有了电子计算机,为何不直接解这些方程式呢?“市场过程连同它的繁锁试错法似乎过时了。事实上,市场过程可以被看作是前电子时代的计算设备”(1967: 158)。这样看来,把兰格思想称作“新古典社会主义”比称作“市场社会主义”更加恰当:显然,他所设想的市场——甚至他1938年所说的人工市场——不过是实现某种最优化的可能手段。

奥地利人对兰格的第二项反驳涉及兰格解的静态性。拉瓦伊(1985,第4、5章)坚持认为,兰格回答的是米塞斯认为不重要的问题,而完全没有回答困难的动态问题。兰格无疑采用了静态均衡理论,不过其方法至少是相对静态的,他确实具体说明了一种调整机制,认为它会随着参数变化而趋向于形成一般均衡。再者,米塞斯虽然否认经济核算是一个静态条件下的问题,但他考虑的其实也是静态现象,“经济生活中同样的事情总是反复发生”(Mises, 1935: 109)。无论兰格系统存在什么问题,都很难认为他事先就已被米塞斯驳倒。

由米塞斯和哈耶克提出、后来又被拉瓦伊所强调的更有力的观点,涉及随参数变化做出调整的速度。例如,哈耶克指出真实世界“总是不断变化”,并宣称“是否能够以及在多大程度能够接近于理想均衡,完全依赖于调整的速度”(Hayek, 1949: 188)。哈耶克接着论证说,中央指定的价格不能像真实市场价格那样对变化做出灵敏的反应。这一观点的重要性超出了对兰格具体观点的评价。一般说来,如果相对于消费者需求和技术变化的速度,社会主义计划所需的核算费时太长,计划就会陷入困境。我们将在本文4.2部分提出论证,利用现代计算技术,可以足够快地完成有关核算。

也许我们应该就这一问题多说几句。拉瓦伊批评兰格系统的“静态”本质使其完全脱离了现实,这是他复兴奥地利学派观点的核心依据,尽管我们以下提出的积极设想根本不同于兰格,但也很容易招致同样的批评。我们不想被指责再次忽视了这一点。与我们的观点密切相关是,米塞斯和哈耶克认为,社会主义计划者不可能置身于静态经济之外,拥有他们所需的关于生产可能性的全面而及时的信息。假如他们的观点的论据是通信和数据储存能力的限制,那么它就完全过时了。然而,这些观点还有进一步的论据吗?拉瓦伊认为,问题与其说在于信息的搜集,不如说在于相关信息的创造。诚然,如果技术和消费需求随时间而变化,那么我们未必总是(甚至大体上)知道实现任何既定目标的最好方法。试验是必要的。资本主义企业家从事这类试验,在这种意义上,他们执行着一项重要的社会职能。但是,认只有资本主义企业家才能够执行这种职能,在我们看来是站不住脚的。[15] 社会主义经济可以设立“创新预算”,把适当比例的社会劳动时间分配给试验新工艺和新产品。具有新思想的现有企业和社团都可以申请这一预算。预算的分配可以在两个或更多的同级机构之间进行划分,以便有前景的创新者有多次机会使自己的新想法获得资助(从而减小管理“僵化”的风险)。试验有了结果后,成功的新产品可以纳入常规计划,成功的技术可以被“登记”为经济的正常投入产出结构的基本要素。[16]

奥地利学派对兰格的第三条反驳涉及激励问题,这与资本家的社会职能有关。兰格让他的社会主义经理遵循某些规则,以实现最优资源配置。米塞斯反驳道,把社会主义经理等同于资本主义股份公司的领薪经理貌似有理,但整个论证忽视了资本家本人的关键角色,这种角色是领薪经理无法模仿的。资本主义经济的动态调整要求

资本从特定生产线、特定企业和特定关系中撤出,用于其他生产线……这不是股份公司经理的事务,这在本质上是资本家——买卖股票和股份、放款和收款,……投机于各种商品的资本家——的事务(Mises, 1951: 139)。

米塞斯进一步认为,“没有哪个社会主义者会否认,资本主义社会的资本家和投机者从事商业活动……仅仅是因为他们受到激励,要维护自己的财产、通过赢利使其增值或至少不使其贬值”(Mises, 1951: 141)。也许是这样,但是这一论证的含义并不十分清楚。在一个层面上,米塞斯是要反对市场社会主义,认为市场制度没有资本家就不能运行。这可能是对的,但是如前文所述,准确地说兰格系统并不能称作“市场社会主义”。那么,米塞斯也许是要说,重大投资决策,解散或扩大企业的决策,等等,不能简化为遵循简单规则。这也是对的,并且也许击中了兰格的要害。但是,如果米塞斯说的是,像尽职尽责地决策、在风险中运筹帷幄这样的职能,只能由受到未来巨额个人财富(在成功的情况下)或个人财务破产(在失败的情况下)激励的人来执行,那么我们不敢苟同。

限于篇幅,我们不展开分析社会主义对重大投资和经济结构变化进行计划所需的制度;一个简短的评论就足够了。我们同意米塞斯所说的,不能把这一职能委托给冒牌资本家;它必须涉及专家意见和民主方法的结合。[17] 我们可以预期,要求就这些问题运用其判断力的“专家们”,如果成功了,将获得声望和同行的钦佩,如果失败了,将被降职和失去影响。重要的是,要有公开辩论和负责任的氛围,而不是胜者发大财,败者倾家荡产。(也许有人会说,只要有巨额个人财富的预期,就能诱使米塞斯和哈耶克竭力从理论上捍卫资本主义制度!)这里还要强调一点:成功创新的另一面是,计划者必须有权关闭不经济的企业。保障就业当然是一条基本的社会主义原则,但不能因此而保障任何特定产业或商业中的永久就业。格拉尼克(Granick, 1987)认为,这种实际就业权利是(前)苏联经济发展的主要障碍,科尔奈(Kornai)对“软预算约束”的分析也针对同样的问题。关于某一企业是否“经济”,我们在本文4.2.2部分再讨论它的判断标准。

2,进一步的反驳与结论

我们在上节集中讨论了奥地利学派对兰格的反驳,这是我们所不赞成的。不过奥地利学派的一些观点与我们的观点非常相似:我们也对瓦尔拉理论持怀疑态度,这种理论既不能解释资本主义,也不一定能指导社会主义计划。

兰格的社会主义试错概念存在一个严重的含糊之处。在1938年,兰格好像认为这是一个发生在真实的历史时期的过程;他在1967年又认为,试错在计算机上“一秒钟内”就可以完成。这两种说法都大有问题。拉瓦伊在讨论“虚假价格”下的贸易时,指出了历史时期观点的问题(Lavoie, 1985: 97-98)。除非经济一直保持一般均衡,否则,分散的经济主体的最优计划之间就总是不能相互协调一致。真实的市场制度容许存在这些互不协调的情况(其规则是,商品流向出价最高的人),但是这可能使社会主义经济陷入混乱。在兰格式经济中,当特定生产资料面临超额“需求”(用要求一词可能更恰当,因为没有真实的市场)时,实际情况将会怎样呢?计划当局如何避免供应链的断裂?平衡而统一的生产计划(不管是否最优)看来必须等待“试错”过程的结束。

这里触及到了计划更一般的问题——具有讽刺意味的是,米塞斯在这一问题上对社会主义作了太多的让步。米塞斯彻底否定社会主义理性核算(指发现最有效地实现既定目标的手段)的可能性,却唯独没有质疑计划者的计划能力:“诚然,生产不再是‘无政府的’。最高当局用命令来管理供给业务。非理性的机关的无情命令取代了‘无政府的’生产的经济,成为至高无上的命令”(Mises, 1951: 120)。(前)苏联经济最近的批评者采取了十分不同的观点。例如,诺夫(Nove, 1977)着重强调建立平衡计划的困难:计划者没有(也不能够有)办法为维持任何最终产品的目标而非常详细地计算中间产品(另参见Ellman, 1971)。结果计划总是出错:对企业的指令过于笼统,特定的供与需不相配合,哪怕是实现大致的平衡都需要大量非正式的物物交换和“硬性规定”(堪称社会主义“无政府状态”)。我们不同意诺夫有关这些问题不可避免的观点(参见本文4.2部分),但要避免这些问题就必须有确保计划一致性的手段,使经济总是朝最优方向发展,我们在兰格系统的历史时期解释中看不到这种手段。

那么计算机时代的解释(computer-time version)如何?按这种解释,每次试错都是简单的连续近似(successive approximations),每一步都不允许输入新的外部信息,从而所有相关信息都必须提前组合。米塞斯对此做出了正确的反驳。兰格系统涉及提供消费品最优产出的一个最优向量(在历史时期解释中,消费者对消费品价格的反应是“试错”的一部分),但是,假定计划者完全了解消费者需求函数,肯定是不现实的。如米塞斯所说,

要想让描述均衡状态的方程组有效,需要了解这种均衡状态下消费者对商品的评价等级。这种等级是假定已知方程组的基本要素之一。然而,指挥者只知道他当前的评价,而不知道他在假定均衡状态下的评价(Mises, 1949: 707)。

在当今的计算机时代,某些重要的计算是能够做到的,但是我们同意米塞斯所说的,事前求解瓦尔拉一般均衡是不可行的。

我们对兰格进行最后的评论,以便提出我们对米塞斯的“缺位回应”的说明。在1938年论文的附录中,兰格考虑了“马克思主义文献中的社会主义资源配置”。他反驳米塞斯说,“说马克思一派的社会主义者既没有看到也没有回答这一问题,这太言过其实了”(p. 141)。另一方面,兰格同意米塞斯所说的,劳动价值不能为社会主义计划提供充分的基础:“事实上,[马克思主义者]只是在劳动价值论的范围内看到并解决了这一问题,因此受到这一经典理论的限制。”另外,兰格还引用了考茨基关于商品的劳动量不可核算的观点。我们不同意这一看法,认为劳动价值可以为兰格的新古典计划思想提供一个更坚实的基础。

IV.缺位回应:劳动时间核算

如前所述,根据劳动时间进行计划的古典马克思主义思想,在核算辩论时期被西方社会主义者完全抛弃了,即使此前没有被抛弃。劳动价值带来两个问题:在社会主义计划中用劳动价值作为基本标准的经济合理性,以及这样做的技术可行性。我们希望在这两个问题上重新开始辩论。在我们看来,从未有人证明过劳动时间作为核算基础是非理性的,事实上,只有参照不现实的完全理性标准,才可以证明这一说法,而完全理性与实际的市场经济几乎没有关系。我们还认为,根据劳动价值进行核算现在是可行的(虽然可以认为,这在当初辩论时是不可行的)。在提出我们的有效论证之前,有必要“回顾”1920年代被遗忘或被反对的古典马克思主义观点,因为这是我们思考这一问题的出发点。不过,为了避免误解,我们要强调,我们提出劳动时间核算的设想并不是出于对马克思的崇敬。倒不如说,这是因为我们恰好同意——由于在本文2.2部分已详细说明的原因——米塞斯(在本文开头的引文中)的主张:社会主义计划需要一个“客观的价值单位”,劳动时间是唯一适当的候选者。为了计算劳动价值,我们将在4.2.2部分提出一个精确的雇用模型(mode of employment)。

1.古典马克思主义中的劳动时间计算

马恩著作中有两个与本文有关的论证。第一个论证关系到参照社会必要劳动时间进行生产计划,第二个论证关系到根据个体劳动者所做的劳动贡献进行消费品分配。我们将依次考察这两个观点。

a. 社会劳动按比例分配与生产计划:当然,《资本论》中关于劳动价值论的大部分讨论,都是针对资本主义的本质和动态性(资本家剥削理论,利润率下降趋势理论,等等)。但也有几处地方精辟论述更为一般的概念:按比例分配劳动时间是任何经济形式都必须面对的问题,并提出劳动价值论只是在资本主义条件下这种必然性的特殊“表现形式”。这些段落散见于各处,但是把它们收集到一起,却揭示了经济作为一个把劳动时间配置到不同生产用途的系统的基本“景象”——它也适于描述社会主义经济的组织,正如它适于描述任何其他系统一样。

这种一般观点最突出的论述,也许是马克思1868年7月11日致库格曼的信中的这段话:

任何一个民族,如果停止劳动,不用说一年,就是几个星期,也要灭亡,这是每一个小孩都知道的。人人都同样知道,要想得到和各种不同的需要量相适应的产品量,就要付出各种不同的和一定数量的社会总劳动量。这种按一定比例分配社会劳动的必要性,决不可能被社会生产的一定形式所取消;而可能的只是它的表现形式,这是不言而喻的。(Marx and Engels, 1988: 68)*

《资本论》第三卷有几处进一步充实了这个观点。例如:

要使一个商品按照它的市场价值来出售,即,按照它所包含的社会必要劳动来出售,耗费在这种商品总量上的社会劳动的总量,就必须与这种商品的社会需要量相适应,即与有支付能力的社会需要量相适应。(Marx, 1972: 192)

该书第636页的一段话对价值规律做了类似的扩展,把它应用于“各个特殊的因分工而互相独立的社会生产领域的总产品”:所需要的是

不仅在每个商品上只使用必要的劳动时间,而且在社会总劳动时间中,也只把必要的比例量使用在不同类的商品上。这是因为条件仍然是商品具有使用价值。但是,如果说个别商品的使用价值取决于该商品是否满足一种需要,那么,社会产品总量的使用价值就取决于,这个总量是否满足适合于社会对每种特殊产品的特定数量的需要,从而劳动是否根据这种特定数量的社会需要按比例地分配在不同的生产领域。(Marx, 1972: 636)

最后一段引文出自《资本论》(第一卷)(Marx, 1976: 169 ff.)。马克思从鲁宾逊的故事讲起,指出“需要本身迫使[鲁滨逊]精确地分配自己执行各种职能的时间。在他的全部活动中,这种或那种职能所占比重的大小,取决于他为取得预期效果所要克服的困难的大小。”讨论了封建社会和原始社会中鲁滨逊式计算的问题之后,马克思开始讨论社会主义的情况。

最后,让我们换一个方面,设想有一个自由人联合体,他们用公共的生产资料进行劳动,并且自觉地把他们许多个人劳动力当作一个社会劳动力来使用。在那里,鲁滨逊劳动的一切规定又重演了,不过不是在个人身上,而是在社会范围内重演……这个联合体的总产品是社会的产品。这些产品的一部分重新用作生产资料,仍然保持社会性。而另一部分则作为生活资料由联合体成员消费(Marx, 1976: 171-72)。

在这种社会化经济中,劳动时间的(直接)分配“调节着各种劳动职能与各种需要之间的适当比例,”在这里,“人们与他们的劳动及劳动产品之间的社会关系,是……简单明了的。”[18]

在《反杜林论》(Engels, 1954: 429-30)中也有一些关于计划的著名论述。恩格斯说,在社会主义社会,“社会一旦占有生产资料并且以直接社会化的形式把它们应用于生产,每一个人的劳动,无论其特殊用途是如何的不同,从一开始就成为直接的社会劳动。”于是,再也没有必要以交换价值这一“迂回”形式来表现商品的内在劳动量。其实,“社会可以简单地计算出,在一台蒸气机中,在一百公升小麦中,在一百平方米的一定质量的布中,包含着多少工作小时。”通过计算劳动时间,“各种消费品的效用(它们被相互衡量并和制造它们所必需的劳动量相比较)最后决定这一计划。人们可以非常简单地处理这一切,而不需要著名的‘价值’插手其间。”[19]

与生产计划中使用劳动时间计算直接相关的另一类论证出现在《资本论》第1卷第15章:

如果只把机器看作使产品便宜的手段,那末使用机器的界限就在于:生产机器所费的劳动要少于使用机器所代替的劳动。可是对资本家说来,这个界限表现得更为狭窄。由于资本家支付的不是所使用的劳动,而是所使用的劳动力的价值;因此,对资本家说来,只有在机器的价值和它所代替的劳动力的价值之间存在差额的情况下,才会使用机器(Marx, 1976: 515-517)。

当然,在马克思的理论中,由必要生活资料的劳动量所决定的任何既定时间内工人的劳动量的价值,要低于在这一时间内付出的实际劳动量(这种差额就是剩余价值)。因此马克思认为,资本家肯定不能最大限度地节省劳动。在以上那段话之后,马克思提出了各种“无耻地浪费人类劳动力”的例子,工资最低时浪费最大,从而在节省劳动与节省货币成本之间的冲突是最大的。马克思在一个脚注中推论,“因此,在共产主义社会,机器的作用范围将与在资产阶级社会完全不同。”这意味着在共产主义社会,计划决策将严格遵循节省劳动时间的原则,从而说明了它相对于资本主义的某些优越性。

我们由此可以看出劳动时间计算在古典马克思主义分析生产计划时的双重作用。首先,社会主义“联合体”的基本经济任务是配置社会劳动,使劳动分工的各个部门能按比例地生产使用价值。这种比例性可以直接实现,与资本主义“价值规律”的间接机制相反。当然,这还需要衡量生产特定商品和服务所需的劳动。第二,社会主义计划的一个总体目标必然是节省劳动时间——逐渐减少生产特定使用价值所必需的劳动,或者换句话说,用既定的社会劳动消耗逐渐增加使用价值量。

B.“劳动货币”批判和哥达纲领批判:对于劳动时间在社会主义消费品分配中的作用,马克思提出了正面的建议,在考察这一点之前,让我们简要回顾马克思主义者对“劳动货币”方案的批评;因为这些批判看来与马克思本人的建议之间存在矛盾。事实上,“批判劳动货币”容易被(错误地)理解为对抛弃市场制度、直接核算劳动时间的任何尝试的批判。我们就会看到,这种理解是由考茨基和赫钦森(Terence Hutchison)这样大不相同的作者提出来的。

马克思和恩格斯所批判的基本对象,也许可以称为“幼稚的社会主义者”搬用李嘉图价值理论的做法。这些改革家认为,只要能够设定所有商品根据所含劳动进行真实交换的条件,就必然能够消除剥削。因此,从英国的格雷(John Gray)等一大批“李嘉图式的社会主义者”,到法国的蒲鲁东和德国的罗德伯茨(Rodbertus),都提出了按劳动价值进行交换的方案。[20] 站在马克思恩格斯的立场上看,这些方案的传播者用意固然可敬,但是它们却意味着乌托邦,实际上是试图开历史的倒车,退回到“简单商品生产”、拥有生产资料的独立生产者之间进行交换的时代。劳动货币的空想家没有认识到两个要害问题。第一,即便商品根据其劳动价值(劳动力这一特殊商品的价值决定于工人的生活资料的劳动量)进行交换,资本主义剥削仍然存在。第二,在资本主义条件下,劳动量决定着商品的长期均衡交换比率,但是在市场制度下,根据动态需求和技术调节生产的机制,取决于市场价格对长期均衡价值的偏离。这种偏离造成不同的利润率,它又以经典的斯密/李嘉图方式把资本导入供给不足的部门,导出供给过剩的部门。如果这种偏离被强制取消,使市场价格的信号机制无法运转,就会出现特定商品普遍短缺和过剩的混乱局面。[21]

在马克思主义的批评中反复出现的一个观点是:根据劳动价值论,决定均衡价格的是社会必要劳动时间,而不是“自然的”劳动量(Marx, 1963: 20-21, 66, 204-205)。但在商品生产社会,社会必要劳动只能通过市场竞争而形成。劳动首先是“私有的”(在独立的工厂和企业中付出),只有通过商品交换,它才能成为或形成社会劳动。劳动成为社会劳动的必要条件包括两个方面。第一,要参照生产的技术条件和劳动的物质生产力。无效率或懒惰的生产者,或使用落后技术的生产者,将不能实现与他们的实际劳动投入相等的市场价格,而只能实现受“必要”劳动(是指平均生产力还是指最佳技能?——马克思的分析并不总是前后不一致)所决定的较低价格。第二,前面引自《资本论》第三卷的那段话表明,劳动成为社会劳动的必要条件与现有需求结构有关。如果某一商品的产量超过需求,它就不能实现与劳动价值相一致的价格——即使它的生产具有平均或更高的技术效率。劳动货币的倡导者要绕过这一过程,让所有劳动立刻变成社会劳动。在商品生产社会,这必然导致灾难性的结果。

马克思和恩格斯对主张劳动货币的社会主义者的教训,与资本主义美妙的供求机制和根据实际劳动量随意确定价格的愚蠢做法有关,这显然会让批判社会主义的人很开心。例如,赫钦森(Hutchison, 1981: 14-16)称赞恩格斯在批评罗德伯茨时认识到了“竞争性市场机制的根本作用”。赫钦森写道,“米塞斯和哈耶克也未能把这一观点表述得如此有力”。但是,赫钦森的赞扬只是他指责恩格斯的开场白,他认为恩格斯没有认识到,这种批评也会使他自己和马克思的社会主义计划方案失去根据,所以我们必须仔细界定马克思主义者对劳动货币批评的范围。对于那场辩论的历史更为重要的是,考茨基似乎也同意,对劳动货币的批评,使人们对根据劳动量进行直接核算的马克思主义观点产生了疑问,所以,在西方被普遍视为权威的马克思主义战士的考茨基,在1920年代实际上抛弃了古典马克思主义这一核心原则。[22] 由此不难看出,为什么米塞斯只是简短草率地批评了一下通过劳动价值进行计划,便把这个问题丢到了一旁。

从以上介绍的对劳动货币的批评可知,那种批评的局限性是显而易见的。马克思和恩格斯反对的是在生产私有的商品生产经济中根据实际劳动量确定价格。而在生产资料公有制的经济中,劳动服从于事先制定的中央计划,从这个意义上说它确实“直接变成了社会劳动”。在这里商品劳动量的计算是计划过程的一个重要因素。并且,根据动态的社会需要对资源进行重组和优化配置,在这里不表现为追逐利润的企业对市场价格偏离长期均衡价值做出的反应,所以劳动货币批评完全是不相关的。这是马克思建议用“劳动证书”分配消费品的前提。

在对1875年德国社会民主工人党的《哥达纲领》的批判性评论(Marx, 1974: 343-348)中,马克思全面讨论了这一建议。首先,马克思反对每一工人应获得“不折不扣的劳动所得”的主张,他指出,社会主义社会必须把总产品中相当大的一部分用于折旧、生产资料积累、社会保障、行政、满足公共需要(学校、卫生服务等)以及丧失劳动能力的人的需要。在这些扣除之后,总产品中剩余的部分作为个人消费资料进行分配。关于这种分配的性质,马克思谈到了共产主义发展的两个阶段。在未来的某个时刻,当“集体财富的源泉都充分涌流”时,就有可能“超出资产阶级法权的险隘眼界”,确立“各尽所能,按需分配”的著名原则。但是在共产主义第一阶段,马克思设想的情况是,个人取回——在以上扣除之后——他对社会所做的贡献。

他所给予社会的,就是他个人的劳动量。例如,社会劳动日是由所有的个人劳动小时构成的。每一个生产者的个人劳动时间就是社会劳动日中他所提供的部分,就是他在社会劳动日里的份额。他从社会方面领得一张证书,证明他提供了多少劳动(扣除他为社会基金而进行的劳动),而他凭这张证书从社会供给中领得与他所提供的劳动量相当的消费资料(Marx, 1974: 346)。

马克思这里所说的劳动证书完全不同于货币。它不能流通,领取与劳动量相当的消费品后就会被注销。而且它们只能用于领取消费品;不能购买生产资料或劳动力,从而不能发挥资本的功能。

这一马克思主义立场的逻辑很明显:在商品生产社会里,“劳动货币”是乌托邦式的非经济学概念,而在社会主义社会通过劳动证书分配消费品则完全是另一回事;生产资料社会化和计划制度改变了生产方式,在这样的系统中,用劳动证书分配(一部分)社会产品是是一种可能的形式。然而,这一观点是否具有说服力,取决于能否令人信服地阐明计划生产方式。我们下面就来讨论这一问题。

2.社会主义计划与劳动时间:一些新建议

让我们从相对简单的问题谈起。在社会主义经济中,生产商品所需的劳动量是可以度量的,这显然是落实以上讨论的计划概念的一个前提条件。尽管马克思和恩格斯说这一任务“简单”,但考茨基和贝特汉姆(Charles Bettelheim)等马克思主义者都表示怀疑,中央计划的批评者则倾向于认为这根本做不到。[23] 如果怀疑派是正确的,我们的其他论证也就无法成立,所以我们首先必须证明劳动计算是可行的。

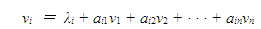

a. 劳动时间核算的技术可行性:如果我们假定,作为初步的近似分析,生产条件可以被描述成一个线性的投入-产出系统,那么,为该系统中所有产品计算劳动价值的问题[24]就类似于计算里昂惕夫逆矩阵的任务。产品i的劳动价值由如下方程给出:

式中vi是产品i的价值,λi是生产单位产品i所需的直接劳动,aij是技术系数,表示生产单位产品i所需的产品j的投入。因此劳动价值的完整向量可由下式给出:

式中V表示劳动价值的(n × 1)向量,Λ表示直接劳动系数的(n × 1)向量,A表示技术系数的(n ×n)向量。于是有

式中I是(n × n)单位矩阵。因此,给定A和Λ已知,如果我们能够求得里昂惕夫逆矩阵

,就可以求出价值向量。

如果计算变得非常复杂,这会成为社会主义计划难以克服的困难。但要注意,如果这一困难能够克服,那么就有了进一步的可能性:这种计算不仅可以求出所有产品的劳动价值,[25] 而且恰恰是算出所有产品的总产出向量所需要的,证明(对于消费和生产资料积累)理想的最终产出的任何给定向量,都需要用到这一向量。换句话说,这是我们制定统一而均衡的计划所必需的。

矩阵求逆的标准分析法是高斯消元法。这种程序有个n3时序(在复杂性理论的意义上),其中n是系统中的产品数(Sedgewick, 1983)。既然这一矩阵可应用于实际计划,而不是纯理论的演练,它肯定反映经济的全部细节。比如,有人估计苏联经济中可区分的产品大约有1000万种(Nove, 1983: 33)。如果n=10^7,那么高斯消元法的时序就是10^21。这个数字表示大约要完成的初等计算次数。假定每次计算需要10条计算机命令。我们就要执行10^22个命令。1980年代中期可在市场上买到的超级计算机的运行速度大概是每秒执行2亿(2 × 10^8)条命令(Lubeck et al., 1985),整个计算过程大概需要5 × 10^13秒,约150万年。诺夫大概正是考虑到这一点,才断言这种计算完全不可能(Nove, 1983)。

然而,即使10^7 × 10^7矩阵的粗略近似求逆不可能,也不能得出定论。首先,众所周知,存在更有效率的迭代近似方法(高斯-赛德尔迭代法和雅可比迭代法——参见Varga, 1962)。这时时序为n^2r,r是产生满意近似结果所需的迭代次数。当r=20时,以上计算只需要10^8秒,约3年。尽管这看起来更加接近于可行,但对于实际应用仍然太慢。[26] 但是,我们要进一步认识到,技术系数矩阵可能没有这么复杂。在该系统中有1000万种产品,但每一产品的直接投入品的平均数量肯定要少很多——也许只有几十或几百种。用连接表数据结构(linked-list data-structure)形式(Sedgewick, 1983)而不是用矩阵形式来描述投入产出系统,我们可以充分利用这一点。这时,迭代求解程序的时序减少到nmr,这里m是每种产品的直接投入品的平均数量。假定m=100,其他条件不变,那么运算时间便减少为大约10^3秒,或17分钟。[27] 如果仔细选择数据结构和运算法则,对于有详细规定的系统,里昂惕夫逆矩阵的快速求解完全是当今计算技术力所能及的。

诚然,以上论证没有谈到如何搜集计算所需的大量数据——这是米塞斯和哈耶克讨论甚多的问题。本文篇幅有限无法阐释这一点,但我们在其他文章(Cockshott and Cottrell, 1989, 附录)中提出,利用便宜的个人计算机的全国网络、反映每个企业生产条件的电子数据表,再加上全国文字电传系统和通用产品编码系统,这种数据搜集是可行的。

在此还要提出一个相关问题。劳动时间核算的技术可行性,明显依赖于计算机硬件和最新的运算程序。因此,在20世纪上半叶认为这种计算不可行的人(有社会主义者,也有社会主义批评者),当时可能是完全正确的。有趣的是,在比西方更加顽强地坚持古典马克思主义思想的(前)苏联,可行性问题也成了一个绊脚石。1920年,斯特鲁米廉(S. G. Strumilin)建议使用tred(俄语trudovaya edinitsa[劳动单位]的简写)作为计划的共同标量,但苏联中央统计部门没有这样做(Manevich, 1989; Zauberman, 1967)。随着1960年第一个投入产出模型的建立,苏联计划者朝着实现斯特鲁米廉的目标迈出了重要一步,但是这一模型只区分出157种产品,因此实际用处不大。[28] 我们在结论部分将重新讨论这一点的含义。

b. 劳动时间核算的经济合理性:我们已经说明了劳动时间核算的技术可行性,下一个问题是这种核算的经济合理性。我们反驳了米塞斯的两条意见,即忽视自然资源成本和劳动异质性(参见2.3)。这一节我们分析另外两个问题,一是关于生产的时间维度,二是对消费者的产品估价进行合并的必要性。对后一问题的考察使我们提出了“消费品运算法则”,运用这一法则,可以把消费者选择用于决定配置生产个人消费资料的那一部分社会劳动时间的手段。

生产的时间维度问题很复杂,我们没有篇幅做出详细说明。本文主要是针对米塞斯的批评来捍卫社会主义,既然米塞斯没有提出这一问题,我们在此只简短地给出我们的主要结论。[29]

这里难点是,不考虑时间调整的总劳动量是否可以充分度量成本,或理性计划是否要求为劳动投入做出时间标记,过去的劳动是否按某种具体的比率“标明”。萨缪尔森和维萨克在“根据中产阶级利润率进行合理计划的新劳动价值论”(Samuelson and Weiszäcker, 1972)这个醒目的标题下,对此提供了一个有影响的分析。[30] 他们的结论是,单纯的劳动价值只适合静态系统:在动态系统中,理性计划需要一组修正的价值,从理论上看,用(1 + b)(1 + g)这个因子把投入产出系统中每个系数加以“放大”,即可得出这组修正的价值,式中b表示节省劳动的技术进步率,g表示劳动供给的增长率。姑不论萨缪尔森把这一计划参数等同于“中产阶级利润率”有造假之嫌,[31] 这一建议有它的价值在,也许能够实施。但是我们认为,使用简单劳动价值不可能引起严重“误差”(如萨缪尔森自己所说,特别是人口增长率较低的话,用历史劳动量来确定价值不会引起多大误差)。

此外,只有在长期规划的情况下,单纯的价值与萨缪尔森价值之间的偏差才变得真正重要,这时最大的问题在于贴现核算的合理性。从正面看,人们也许更愿意获得现在的而不是将来的产出,但是从反面看,这意味着未来的需要被认为相对不重要——这是贴现的一个不太引人注意的含义。英国政府对在塞汶河上建水坝(为了水力发电)进行过经济评估,批评者认为它所采用的贴现率导致三十年免费发电,因此几乎完全与核算无关。同样,当今核电站退役的巨大潜在成本,一般都会因为采用正贴现率而被缩减到微不足道的程度。我们认为对这些问题需要判断:虽说时间因素不该被忽视,但是不能错误地假定,由于简单地采用贴现核算,它“已经被考虑到了”。[32]

因此,我们认为劳动时间核算在技术上是可行的,并指出了怎样对付劳动价值可以合理度量生产成本这一设想的主要反对观点。但是,应该把劳动时间核算放在什么样的计划框架内呢?如果在广泛的最终用途(生产资料积累、集体消费、个人消费)上配置社会劳动的决策是民主政治的重要内容,如果把劳动时间最小化原则作为基本的效率标准(如马克思所说),那么消费品产出的具体模式是什么呢?

我们的建议可以称作“马克思+兰格+斯特鲁米廉”。我们接受马克思的设想,用“劳动证书”作为劳动支付,以及消费者可以领取社会基金产品,它所包含的劳动量等于他们的劳动贡献(扣除劳动时间公用部分的税收之后)。我们采纳了兰格“试错”过程的修改版,通过这一过程,利用消费品的市场价格指导社会劳动在各种消费品之间重新配置。我们从苏联经济学家斯特鲁米廉那里吸取的设想是,在社会主义均衡状态下,每一生产线所创造的使用价值与所消耗的社会劳动时间应该有相同的比例。[33]

中心思想是:按计划要求生产某一特定数量的最终消费品,并标明它们的社会劳动量。根据劳动价值给产品定价后,如果每种产品的计划供给与每一种产品的消费者需求恰好相等,那么,该系统就达到了均衡。然而,在动态经济中这是不可能的。如果供需不相等,消费品的“营销当局”就要调整价格,以实现(大致的)短期平衡,即,提高供给不足的产品的价格,降低供给过剩的产品的价格。[34] 下一步,计划者们评估各种消费品的市场出清价格与劳动价值之间的比率。(注意,这两个量都用劳动时间表示;前者用劳动量,后者用劳动证书)。根据斯特鲁米廉的观点,这些比率在长期均衡中应该是相等的(并且是不变的)。因此,下一时期的消费品计划要增加其价格/价值比率超过平均水平的产品的产量,降低其价格/价值比率低于平均水平的产品的产量(当然,也需要做出基本的需求预测:当前的比率提供了有用的指南,而不是僵硬不变的法则)。

在每一时期,应采用投入产出方法或其他平衡运算法则使计划达到平衡。[35]也就是说,应该提前算出支持最终产出的目标向量所需要的总产出(如果实现平衡需要迭代过程,那么可以在“计算机阶段”运算这种迭代)。我们在批评兰格系统时已经间接提到这种必要性,在兰格系统中,这种平衡似乎是偶然的。但是,我们的方案没有不合理地要求事先完全预测到消费者的需求模式——这方面的调整留给历史时期的“试错”过程。

这种方案遭到诺夫的反对(Nove, 1983),他认为劳动价值即使可以有效度量生产成本,也不能为计划提供基础。诺夫认为,劳动量本身对于不同产品的使用价值没有任何说明作用。这当然是正确的,[36] 但是这只不过意味着我们需要单独度量消费者评价;劳动证书形式的价格可以大致平衡计划供给和消费者需求,正好提供了这一度量方法。用劳动证书的概念,我们可以回应米塞斯在讨论社会主义动态问题时提出的观点(Mises, 1951: 196 ff)。米塞斯考虑的动态因素之一就是消费者需求的变化,他写道:“如果经济核算和生产成本的近似度量都是可能的,那么,在分配给他的总消费单位的范围内,每一个公民都可以表达自己的需求……”但是他接着又说:“既然在社会主义条件下这种核算是不可能的,那么所有这类需求问题必然由政府来决定”。我们的建议正好考虑了米塞斯认为不可观测的消费者选择。

再来简短地谈谈本文3.1部分提到的一些问题,一方面,我们现在可以描述“成功”创新的基本标准,另一方面,我们可以描述“非经济”生产过程的基本标准。“成功”的含义是,产品是人们愿意以劳动证书的形式进行支付的产品,支付数量至少等于该产品中所含的劳动时间。“非经济”过程——应被停止并重新配置其资源——就是其经营规模不能满足这种条件的生产过程。

V.结论

有人可能要问,在社会主义要么受到排斥,要么危机四起的时代,这些争论有什么意义呢?我们在努力捍卫社会主义,但是,难道严酷的事实还不足以证明米塞斯和哈耶克始终是基本正确的吗?或者,如果社会主义注定要完蛋,那么不管米塞斯在1920年代的具体论证是对是错,又有什么意义呢?

首先,培养历史意识是有益的。50多年前,人们普遍认为,大萧条表明了资本主义的历史崩溃。甚至许多不赞同这一说法的经济学家也愿意承认社会主义的基本优越性。[37] 既然这一判断在战后时期能被彻底逆转,那么将来再次出现逆转也不是不可能的。第二,人们不能假定,因为社会主义今天陷入可怕的困境,这就多少肯定了奥地利学派的批评。这里不便解释(前)苏联社会主义危机背后复杂的历史原因,但是,我们的研究使我们足以指出问题的一个重要方面:

以前,或者说1980年代中期,物质条件(计算技术)还不容许对和平年代的复杂经济进行有效的社会主义计划。如果我们是正确的,那么,(前)苏联经济最突出的特征(长期不连贯的计划,经常性的短缺和过剩,对消费者需求缺乏反应),尽管部分是政策失误所致,但在某种程度上也是企图“超前”运行中央计划制度的必然结果。这里的讽刺很明显:社会主义正是在它变成真正可能的时候遭到摈弃了。

唐·拉瓦伊在1985年对社会主义核算辩论的研究结论是,它从来就没有得到真正解决,并希望他的书“可能有助于激励中央计划的现代倡导者和反对者重新回到曾在1930年代丰富了经济学专业的理论较量中。”我们同意新古典社会主义者的观点有问题,他们抛弃了而不是“进一步发展了”马克思的设想。如果市场社会主义是最好的左派观点,我们也许不得不承认米塞斯赢得了这场论战。虽说时间有点晚,但是我们希望本文阐明了如何反驳米塞斯的挑战——他认为社会主义不可能运行理性的经济。

参考文献

Bergson, A. 1948: Socialist economics. In Ellis, H., editor, A survey of contemporary economics, Homewood, Illinois: Richard Irwin.

Bettelheim, C. 1971; Cakul économique et formes de propriété. Paris: Francois Maspero.

Blackburn, K. 1991: Fin de siecle: socialism after the crash. New Left Review 185, 5-66.

Cockshott, W. P. 1990: Application of artificial intelligence techniques to economic planning. Future Computing Systems 2, 429-43.

Cockshott, W. P. and Cottrell, A. 1989: Labour value and socialist economic calculation.Economy and Society 18, 71-99.

——(forthcoming) Making socialism work. Nottingham: Spokesman.

Dickinson, H.D. 1933: Price formation in a socialist community. Economic Journal 43, 237-50.

Durbin, E.F.M. 1936: Problems of economic planning. London: Routledge and Kegan Paul.

Ellman, M. 1971: Soviet planning today: proposals for an optimally-functioning economic system. Cambridge: Cambridge University Press.

——1989: Socialist planning, second edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Elster, J. 1985: Making sense of Marx. Cambridge: Cambridge University Press.

Engels, F. 1954: Anti-Duhring: Herr Eugen Duhring’s revolution in science. Moscow: Foreign Languages Publishing House.

Farjoun, E. and Machover, M. 1983: Laws of chaos. London: Verso.

Granick, D. 1987: Job rights in the Soviet Union: their consequences. Cambridge:Cambridge University Press.

Kayek, von, F. A., editor, 1935: Collectivist economic planning. London: Routledge and Kegan Paul.

——1949: Individualism and economic order. London: Routledge and Kegan Paul.

Hebb, D. O. 1949: The organization of behavior; a neuropsychological theory. New York: John Wiley and Sons Ltd.

Hodgson, G. 1984: The democratic economy: a new look at planning, markets and power. Harmondsworth: Penguin.

Hutehison, T. W. 1981: The politics and philosophy of economics: Marxians, Keynesians and Austrians. New York: New York University Press.

Kautsky, K. 1902: The social revolution. Chicago: Charles Kerr.

——1925: The labour revolution. London: George Allen and Unwin.

Lange, O. 1938: On the economic theory of socialism. In Lippincott, B., editor, On the economic theory of socialism, New York: McGraw-Hill.

——1967: The computer and the market, In Feinstein, C., editor, Socialism, capitalism and economic growth: essays presented to Maurice Dobb, Cambridge: Cambridge University Press.

Lavoie, D. 1985: Rivalry and central planning: the socialist calculation debate reconsidered. Cambridge: Cambridge University Press.

Lerner, A. 1934: Economic theory and socialist economy. Review of Economic Studies2, 157-75.

Lubeek, O., Moore, J. and Mendez, R. 1985: A benchmark comparison of three supercomputers. Computer 18/12.

Manevich, V. E. 1989: Ekonomicheskiye diskussii 20-kh godov. Moscow: Ekonomika.

Marx, K. 1963: The poverty of philosophy. New York: International Publishers.

——1972: Capital, Volume 3. London: Lawrence and Wishart.

——1974: Critique of the Gotha Programme. In Fernbach, D., editor, Karl Marx: the First International and after (Political Writings, Volume 3), Harmondsworth: Penguin/New Left Review.

——1976: Capital, Volume 1. Harmondsworth: Penguin/New Left Review.

Marx, K. and Engels, F. 1988: Collected works, Volume 43. New York: International Publishers.

Mises, von, L. 1935: Economic calculation in the socialist commonwealth. In von Hayek, F. A., editor, Collectivist economic planning, London: Routledge and Kegan Paul.

——1949: Human action: a treatise on economics. New Haven: Yale University Press.

——1951: Socialism. New Haven: Yale University Press.

Murrell, p. 1983: Did the theory of market socialism answer the challenge of Ludwig von Mises? A reinterpretation of the socialist controversy. History of Political Economy 15, 92-405.

Narayanan, A. 1990: On being a machine, Volume 2: Philosophy of artificial intelligence. New York: Ellis Horwood.

Nove, A. 1977: The Soviet economic system. London: George Allen and Unwin.

——1983: The economics of feasible socialism. London: George Allen and Unwin

Pigou, A. C. 1954: Capitalism versus socialism. London: Macmillan.

Ramsay Steele, D. 1981: Posing the problem: the impossibility of economic calculation under socialism. The Journal of Libertarian Studies V, 7-22.

Rumeihart, D. E., McLelland, J. L. and the PDP Research Group 1986: Parallel distributed processing: explorations in the microstructure of cognition, Volumes 1 and 2,Cambridge, MA: MIT Press.

Samuelson, P. 1948: Economics, first edition. New York: McGraw-Hill.

Samuelson, P. and von Weiszäcker, C. 1972: A new labour theory of value for rational planning through the use of the bourgeois profit rate. In The collected scientific papers of Paul A. Samuelson, Volume 3, Cambridge, MA: MIT Press.

Schumpeter, J. A. 1954: History of economic analysis. New York: Oxford UniversityPress.

Sedgewick, R. 1983: Algorithms. London: Addison-Wesley.

Strutmilin, S. G. 1977: K teorii tsenoobrazovaniya v usloviyakh sotsializma. In Akademiya Nauk USSR, editors, Aktual’niye problemy ekonomicheskoy nauki v trudakh S. G. Strumihna, Moscow: Nauka.

Temkin, G. 1989: On Economic reforms in socialist countries: the debate on economic calculation under socialism revisited. Communist Economies 1, 31-59.

Treml, V. 1967: Input-output analysis and Soviet planning. In Hardt, J. P., editor,Mathematics and computers in Soviet economic planning. New Haven: Yale UniversityPress.

Varga, R. S. 1962: Matrix iterative analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Zauberman, A. 1967: Full labour-input coefficients and pricing. In Zauberman, A.,Aspects of planometrics, New Haven: Yale University Press.

- 作者简介:阿林·科特尔(Allin Cottrell)现为美国南卡罗莱纳州沃克农业大学经济学系主任、教授;保罗·科克肖特(W. Paul Cockshott)现在英国格拉斯哥大学计算机科学系,写这篇文章的时候在英国苏格兰斯特拉思克莱德大学。译者感谢复旦大学韦森教授对译文初稿提出宝贵意见,但文责自负。原文:Allin Cottrell and W. Paul Cockshott. “Calculation, Complexity And Planning: The Socialist Calculation Debate Once Again.” Review of Political Economy, 1993, 5(1), pp. 73-112.

[1] 我们即将出版一本重新界定社会主义的书,本文作为附录收入该书,它更详细地分析了本文涉及的一些问题,但没有讨论那场具有历史意义的社会主义核算论战。

[2] 引自Bergson 1948: 445-448。标准版的类似解释参见Lavoie 1985: 10-20)和Temkin 1989: 33-34)。

[3] 铁路的例子见Mises, 1935: 108。建房的例子见Human Action(Mises, 1949: 694)。请注意,米塞斯在《人类行为》和《社会主义》(Mises, 1951)中对社会主义核算的讨论与Mises(1935)基本一样,这些著述几乎原封不动地重复了其中许多内容。

[4] 神经网络理论的最近成果,又称平行分布过程理论,是Rumelhart et al.(1986)提出的。Narayanan(1990)对有关问题作了有益的总结。Donald Hebbs(1949)通常被认为是这一思想的开创性文献,但当时尚不能得到实际应用。

[5] 参见Hayek(1935: 30-31)。米塞斯在该书108页提到了纽纳特。他们针对的是纽纳斯和鲍威尔的著作(分别为Durch die Kriegswirtschaft zur Naturalwirtschaft和Der Weg zum Sozialismus,皆出版于1919年),这些书没有英译本。

[6] Cockshott(1990)借助于神经网络文献中的“模仿强化”(simulated annealing)观点,提出了在特定生产资料存货约束下平衡经济计划的具体建议。他的建议事实上涉及算术的使用——本质上是关于理想最终产出向量的损耗函数的最小化——但是指出了人工智能技术应用于经济计划任务的方法。

[7] 从现代的形式化数学角度来看,把劳动挑选出来担当这一角色似乎带有随意性。直接或间接进入所有其他商品生产过程的任何要素商品不是也可以作为这种价值基础吗?Farjoun and Machover(1983)对此作了针锋相对的讨论,有效捍卫了劳动作为价值基础的选择。

[8] 近年来已经十分清楚,东欧社会主义国家严重的环境破坏不亚于19世纪的资本主义国家。然而在我们看来,这更多地是由于缺乏民主问责制,以及过去强调不惜任何代价快速发展重工业,而不是由于社会主义核算本身的性质使然。

[9] Cockshott and Cottrell(即出)更全面地分析了劳动时间计算与环境/资源因素之间的关系。

[10] Cockshott and Cottrell(即出)更详细地讨论了这一方法。

[11] 这种断言在《社会主义》一书中非常明显:“让生产以利润为导向就是让生产以满足他人需求为导向。……在为利润而生产与为满足需要而生产之间没有对立”(Mises, 1951: 143)。

[12] 这与马克思的如下观点没有什么不同:收入分配受生产方式(特别是生产资料的分配方式——参见Marx, 1974: 348)的支配。按两人的观点,论证都会导致对资本主义条件下收入再分配的激进方案的蔑视态度。

[13] H. D. Dickinson(1933)、Abba Lerner(1934)和E. F. M. Durbin(1936)等人提供了兰格观点的几种变型。这些文献尽管细节不同,但非常类似于兰格更著名的设想,这里不必逐一考察。

[14] 兰格知道在某些条件下会有多个解和均衡稳定性的问题,但他假定唯一的、稳定的一般均衡是标准状态。

[15] 动态经济必须不断寻找新方法和新产品,因而“生产函数”信息不是一成不变的,这一正确的观点在米塞斯和哈耶克著述中逐渐变成了一种可称为“企业家神秘主义”的观点——一种激进的主观主义,我们看不出它有什么科学依据。

[16] 这里不便于界定“成功”,但我们将在4.2.2作出这一界定。

[17] 可以间接采用民主方法,如挑选人员并授予决策权,有时也可以直接采用,如让民众对专家组提出的不同方案进行投票。 - 译文参考了中文版的《马克思恩格斯全集》,下同。——译者

[18] 有趣的是,甚至社会主义评论者也被迫与这种论述保持距离。例如Robin Blackburn(1991)坚持认为马克思在这里是“半开玩笑的”,并称中央计划概念似乎是“福音书式的谬论”。

[19] 当然,现在人们一般都引用这段话来表明恩格斯的“近视和经济无知”(如Ramsay Steele, 1981: 12)。恩格斯对度量商品劳动量的“简单性”过于乐观(像马克思一样),没有详细说明如何比较“效用”,但是如果作为精心构建社会主义理论的出发点,这些描述完全是合理的,我们下面会证明这一点。

[20] 马克思在《哲学的贫困》([1847] 1963)中批评了蒲鲁东的方案,在1859年《政治经济学批判导言》(有关部分作为马克思1963年版的著作的附录重印)中分析了约翰·格雷的方案,而恩格斯在《哲学的贫困》1884年德文第一版(或1963年版)的前言中反驳了罗德伯茨的变型。我们发现,在驳斥这些建议时,1847年的马克思与1884年恩格斯的脉络是一致的。

[21] 几乎不用直接引用就可以证实这些观点。可参见Marx(1963: 17-20, 60-61, 66-69, 203-206)。

[22] 在《社会革命》(Kautsky, 1902: 129-133)一书中,考茨基简短且非常模棱两可地讨论了“价值规律”和社会主义,把古典马克思主义观点同对货币的“不可或缺性”的奇怪的、不协调的评论结合在了一起。在后来的《劳动革命》(Kautsky, 1925: 261-270)一书中,为了表达货币和价格必要性的一般观点,他放弃了马克思和恩格斯的阐释。这种观点看来认同了以上所讨论的“劳动货币批判”;也认为劳动量的度量是不切实际的——“利用可以想象的、最复杂的国家机器也无法实现”(p. 267)。顺便一提,Kautsky(1925)在非常类似于米塞斯和哈耶克的基础上,严厉批评了纽纳特的“实物计划”。

[23] 考茨基的观点前面已有简介。贝特汉姆的怀疑性评论——得到了诺夫(1983: 27-28)称赞和引用——见他的Calcul economique et formes de propriété(Bettelheim, 1971: 30).

[24] 我们已经指出,马克思恩格斯没有谈到社会主义条件下的“价值”。尽管他们提出社会主义社会中的劳动量不采取交换价值形式,但是我们发现,把“劳动价值”或简单的“价值”作为表示直接劳动量加上间接劳动量的总和的简称是有益的。

[25] 这不是十分准确,因为忽视了联合生产的问题。如果在同一生产过程中以固定比率联合生产两个产品,就无法确定这两个产品的个别劳动价值。但是可以证明,假定在计划过程中对劳动价值的特殊使用(参见本文4.2.2),联合生产问题可以非常容易地处理。

[26] Geoff Hodgson(1984)通过类似的计算证明,有效的中央计划是不可能的。他得出的运行时间要长得多,因为他采用了老式计算机的速度标准。

[27] 注意,选择1980年代中期可在市场上买到的快速计算机作为基准,这些计算可能会有误差。计算机的速度现在快了两个时序,如爱丁堡大学的Meiko“计算界面”,当然,该领域一直在快速发展。

[28] 前苏联计划委员会的经济研究所用1960年的数据进行劳动价值计算,如Treml(1967: 79)所说,“人们欢呼喝彩,认为这一投入产出模型是对苏联劳动计划的传统工具的重要补充”。但是这些开创性研究看来没有被发扬光大。在(前)苏联,计算能力和数据搜集的限制,使投入产出方法在实际上只能应用于区域内分析等领域(Ellman, 1971, 1989)。

[29] 支持这一结论的一些论证见Cockshott and Cottrell(1989)。更详细、更技术性的分析可向两位作者索取。

[30] 萨缪尔森-维萨克的论证形成了近来讨论这一问题的出发点(有人可能认为是终点),如Jon Elster(1985)。

[31] 这一计划参数在本质上与利润率有着一样的形式特征,但只有在中产阶级无私地把全部收入用于积累的情况下,两个数字才会相等!

[32] 米塞斯喋喋不休地说,他认为社会主义者无法将经济决策简化为(货币的)量化比较。相反,我们认为社会主义能够对某些问题进行判断——当然是用有关的数量进行判断,只是不能简化为单一变量的最大化。

[33] 这一点——斯特鲁米廉研究了半个多世纪的基本问题——在他的论文(Strumilin(1977: 136-137)中阐述得特别清楚。

[34] 如我们所说,在市场出清价格的条件下,商品流向出价最高的人。给定平均主义收入分配,我们看不出对此会有反对意见。

[35] Cockshott(1990)给出了另一个运算法则,允许给定特定生产资料库货。

[36] 马克思十分清楚这一点:“在一定的劳动生产率的基础上,每个特殊生产部门制造一定量的产品,都需要一定量的社会劳动时间;尽管这个比例在不同生产部门是完全不同的,并且与这些产品的用途或它们的使用价值的特殊性质没有任何内在联系。”(Marx, 1972: 186-187)。

[37] 皮古(A. C. Pigou)是个突出的例子。尽管他停留在谨慎的费边主义立场上,但作为两次大战之间英国新古典经济学的主要倡导者,他在《资本主义与社会主义》(1954)一书表明,他认可了支持社会主义计划的有力观点。

- 作者:阿林·科特尔、W. 保罗·科克肖特

- 译校者:李陈华,湖南商学院经济管理研究所副教授、湖南省现代流通理论研究基地研究员、吉首大学商学院硕士生导师、经济学博士。冯克利,山东大学当代社会主义研究所教授。