编者按: 译自《新左翼评论》第70期(2011年7/8月号),作者克赫亚•巴格〔Kheya Bag〕。本文梳理了印共(马)在西孟加拉邦政治生活中的起伏兴衰,试图向读者揭示印共(马)在西孟加拉邦长期掌权和最终下台的原因。作者认为,执政初期所推行的有限的农村改革以及西孟加拉邦政治体制(尤其是选举制度)的特点使得印共(马)能够长期掌权。但是,由于该党内部缺乏讨论、腐败现象以及讨好资方的修正行径,印共(马)最终丧失了政权。作者最后认为,印共(马)几十年以来的执政成果在全印范围并不突出,而这个党也是前途惨淡。需要提醒读者的时,这个党,尤其是它在西孟加拉邦的所谓执政成绩曾在某些国家被大肆吹捧。透过这篇文章,我们可以看到,这些某国共运专家大肆吹捧的东西到底有几分真实。所以,读者在阅读本文时在参照某国共运专家们就此问题写的相关文章一读,会收获别样的趣味。

由于已被广泛地预料到,掌权34年的西孟加拉邦共产党政府的下台就不仅仅是一道分水岭了。在超过一个世代的时间里,印共马塑造了印度人口最多的邦之一(9100万人)的文化、经济和社会,并且在连续七届邦议会选举中赢得了压倒性的多数。西孟加拉邦也为印度共产党(马克思主义)提供了大量印度议会(人民院)的代表;在1990年代中期,该邦首席部长乔蒂·巴苏被认为可能成为一个中左翼联合政府的总理。印共(马)的下台便因此表现了全印政治层面上发生了一定的变化。但是,这不能被简单地解读为向右转。西孟加拉邦见证了反对印共(马)过去十年里北京式的征地活动的大规模群众运动。尽管源于该邦极端保守的国大党,但玛玛塔·班纳吉所发起的运动却根植于被印共(马)极端危险的资本主义发展政策(尤其是党在辛格乌尔〔singur〕和楠迪格拉姆〔Nandigram〕以臭名昭著的野蛮方式对待贫苦农民)所驱逐的人。此外,共产党人还指责她对待毛主义者的态度是温和的。

位于加尔各答的邦政府所在地作家大厦的门卫的变更由此引发了一系列的疑问。首先,为什么是西孟加拉邦?也就是说,为什么印共(马)能在这个人口稠密的东北邦中成功地建立如此广泛、有效的统治,而同时它在印度其他地区(喀拉拉邦部分除外)却未能做到这一点?其次,在1970和80年代,印共(马)是在怎样的情况下首先夺取而后巩固政权的?第三,如何评价他们执政时所取得的成就?第四,如何解释该党对待作为自己天然基础的被压迫阶层的不计后果的野蛮行径?最后,是哪些因素瓦解了它长久以来经由选举而对西孟加拉邦政府的控制?下面我将尝试着为上述问题提供一些可能不成熟的答案。

孟加拉邦的特点

首先,是什么导致了印共(马)能在西孟加拉邦上升到它在印度其他地区所未能达到的显赫地位?这在很大程度上是由于独立后该邦国大党的相对弱小,以及这里独特的社会结构(尤其是在土地方面)。历史上,印度共产党产生于反殖民斗争,尽管它从未获得全国层面的普遍支持,但却在印地语地带(这里是国大党的支持力量的中坚)之外的一些邦中(安德拉邦、孟加拉邦、喀拉拉邦、旁遮普省)有着稳固的基础。其中,孟加拉邦最为重要。20世纪初印度的反英起义便诞生于此,它也是次大陆的重要产业中心,并为文化复兴、民族觉醒、农民起义以及工人的战斗性(而这些也是共产主义牢固的根基所在)提供了温床。[1]共产党人在该地区密布的革命团体的和活跃的地下组织中工作。担任西孟加拉邦党委书记将近半个世纪的普罗莫德·达斯古普塔〔Promode Dasgupta〕就成长于1920年代的自主文化联盟(Anushilan Samiti)。比他稍微年轻的乔蒂·巴苏和哈里·克里希纳·科纳尔〔Hare Krishna Konar〕则作为工会和农民组织家而活动,并常常遭受英国人监禁和毒打。

相较于当时印度的其他地方,这里的氛围更为激进,就连国大党也是如此。在鲍斯兄弟(沙拉特·鲍斯〔Sarat Bose〕与苏巴斯·鲍斯〔Subhas Bose〕)的领导下,该邦国大党试图通过一个世俗、社会主义的纲领将分别占人口多数和少数的穆斯林和印地语社区联合起来。资助甘地的马尔瓦里商人们对此是深恶痛绝的。1937年,在百万富翁甘·达·比尔拉〔Ghanshyam Das Birla〕的要求下,当时以加尔各答为基地、尼赫鲁领导的国大党中央从甘地那儿得到指示,禁止该邦国大党与亲农民、占有政治优势的穆斯林农民人民党〔Muslim Krishak Praja Party〕在孟加拉邦立法院结成联盟。这一预示着国大党后来的印度教沙文主义的宗派主义决定,使国大党在随后十年靠边站了,并迫使农民人民党与孟加拉邦的地主组织穆斯林联盟走到一起。由此,穆斯林联盟获得了更大的影响,而农民人民党也从社会经济问题转向宗派问题。当甘地反动一场混乱以反对苏巴斯·鲍斯(他在1939年通过民主选举而成为国大党主席)并以最专断的方式将他驱逐出党时,孟加拉邦的国大党便再无可能接近农民运动了。

第二次世界大战期间,英国的政策所造成的饥荒在孟加拉邦导致了大概200万人的死亡。战后,当英国人发觉他们不得不撤离次大陆时,国大党(印度教徒占97%的党)在穆斯林占人口多数并掌管邦政府的孟加拉邦地位脆弱。随着印巴分治,沙拉特·鲍斯和该邦穆斯林联盟的领袖苏拉瓦尔迪〔Suhrawardy〕为了一个独立、统一的孟加拉国而联合起来,反对怒气冲冲的印度大会党(现今人民党的前身)。国大党全国领导层(尼赫鲁尤甚)联合印度大会党(大会党领导人因此在尼赫鲁内阁中谋得一席),阻止孟加拉独立,并强行推动在印度和巴基斯坦之间罪恶地瓜分孟加拉邦,以确保印度教精英能够至少控制孟加拉邦的西部大概三分之一的地区。不过,一当印度独立,西孟加拉邦就在权力体系中迅速边缘化,在政治体制(它的重心落在印度北部的圣牛带[2])中的作用也大大降低了。当地国大党虽然紧随中央,但在尼赫鲁的统治架构中,也不过是个局外人。

社会状况

分治重塑了孟加拉邦的经济和社会,它灾难性地切断了西部工业区和东部农业区之间的联系。1947年之前,孟加拉邦是一个急速成长的国际黄麻产业中心,但现在,加尔各答周边的工厂与东巴基斯坦的粮食供应之间的联系被切断了;西孟加拉邦的农田改种黄麻加剧了独立后出现的严重的粮食短缺。最大的地产和最肥沃的土地划归东巴基斯坦,数百万难民——首先和最首要的是前印度教乡绅,他们由于分治而丧家落魄——涌入西孟加拉邦,并在能定居的地方定居下来。那些想拿回财产的人被落魄的亲戚所拖累(根据《利亚格特-尼赫鲁协定》,孟加拉邦难民有权要回自己的财产,因此没有接受像旁遮普省那样的邦政府的支援)。西孟加拉的种姓结构尤其富有地方色彩并且支离破碎,因此并不像圣牛带那么突出,不过仍然影响到了阶级结构;如果婆罗门并不是那么根深蒂固,那么受教育的种姓就比在其他地方占有更加主导的地位(尤其在政治领域),而农村资本家依赖马尔瓦里人(据信是18世纪末拉贾斯坦商人种姓移民的后裔)的家族贸易和信贷网络。无地和贫穷的通常是低种姓农民和穆斯林。西孟加拉是印度贱民比例最高的邦之一,达到邦人口的23%,同时穆斯林占到了总人口的25%,并主要集中于沿1947年边界的邦东南部。

直到土地所有问题得到关注,允许占有大片土地的柴明达尔制才在1947年后被尼赫鲁政府在名义上废除了,而印巴分治使得这一点在西孟加拉邦成为现实。尽管封建地主不再是一种势力,但乔特达尔(过去的工头,占有中等面积的土地,是印度国大党的基石)却存留下来了。大部分家庭仅占有不过1英亩的土地,仅够维生和再生产。土地所有制度便高度分散了。在占西孟加拉邦很大一部分的稻产区,常见的是临时性、季节性的雇佣方式(一年少则仅有三个月)。尽管也种植经济作物(比如黄麻和高地的茶叶),但稻米还是基本的粮食和主要的食物来源,除此之外还有豆类、油籽和蔬菜。有一般的田地是由分成佃农(或称巴加达尔)耕作的。这些人一般只拥有一小块所有权无法得到充分保障的土地,还常常困于债务。土地不足导致了次级分封和复杂的雇佣模式:境况较好的人从穷人那里租来土地,而农民则能够依季节或环境靠受雇劳动、家庭劳作或者工资劳动维生。独立时,农业生产停滞了将近一个世纪,虽然这里是印度最肥沃的地区之一。电气化在城市之外无人知晓,道路也大部分没有铺砌。

独立后,西孟加拉邦的共产党人和其他激进分子一道为饥荒和援助难民而奔走呼号。在1950年代,随着圈占公地运动的胜利,加尔各答附近进行了一些土地的重新分配。在这之后,党便开始壮大了。西孟加拉邦的工会入会率已经比印度其他地区高了,而在50年代中期至60年代中期,又翻了一番。失望的中产阶级移民,住在加尔各答市郊,被迫进入劳力市场。工程、化工以及文职工作的熟练工人不得不面对高失业率:这一阶层构成了印共的工会基础。同时,印共的基本方面是选举向的:在西孟加拉邦的选举中,得票率从11%(28席)上升到1951年的25%(50席,全部席位的将近1/5),到1962年则成为邦议会中国大党的反对党。

左边的敌人

西孟加拉邦的绝大多数共产党人,以及几乎印共的所有的工会分子和基层激进分子,都站在党内“左”派一边。当1964年印共分裂时,该派在其加尔各答代表大会上成立了印度共产党(马克思主义)。1962年的印中边境战争加剧了对立:达斯古普塔、巴苏和其他人反对尼赫鲁的沙文主义并被监禁,而其他中央委员则支持国大党的“卫国战争”。这些对立的立场,根本地涉及到党针对国大党的策略方向,要么属于反对“封建”印度统治阶级的广泛联盟的策略(印共),要么属于在工人阶级领导下反对资产阶级统治的策略(印共马)。[3]在阶级斗争高涨、经济危机加深的时期,两大共产党都不断注重选战。在1967年的西孟加拉邦议会选举中,印共(马)赢得了18%的选票,占有43席,并加入了执政联盟——由孟加拉国大党(一个短命的、从国大党中分裂出来的党)领导的联合阵线。印共(马)的乔蒂·巴苏成为西孟加拉邦的首席部长,而哈里·克里希纳·科纳尔则成为土地部长。

当年5月,大吉岭地区的纳萨尔巴里村爆发了一场由印共(马)农民阵线领导的农民起义。科纳尔试图从中斡旋,让农民放下武器,但未果。西孟加拉邦首席部长派安全部队去镇压起义,这在随后几个月里导致了极端残酷的冲突。联合阵线政府对印共(马)的一部分基层组织实施了报复行动,而党的领导层却继续参与该政府。这便使党又一次分裂了,建立起遵循毛主义路线、诉诸农村游击战策略的印度共产党(马列主义)。纳萨尔巴里成为印共(马)的分水岭:在普罗莫德的领导下,进行了一场恶毒的、反对“左倾冒险主义”的运动(这一运动还时常退化为武装冲突)。与此同时,由于卢比贬值而恶化的食品危机和经济衰退在城市中引发了骚乱和群众抗议。在加尔各答北部,人们抢劫米店,并将里面的东西瓜分一空——这便是广为人知的开达姆达姆药[4]。左翼激进分子领导了总罢工,帮助推广了非常有效的围困策略〔gherao〕。联合阵线联盟瓦解了,中央政府命令邦长借机实行总统管制〔President’s Rule〕。

1969—1971年间,前后两次的邦议会选举——时不时受到总统管制的打击——见证了印共(马)在巴尔达曼(西孟加拉邦的煤钢产业带和最大的稻米生产区)的农村和城市扩大自己根基:沿达莫德尔河、散布于阿散索尔、杜尔加布尔和巴尔达曼城之间的矿业-制造业带,使这里成为恒河三角洲之外人口最密集的地区之一。1969年,印共(马)赢得了20%的选票,拿到了80个邦议会席位;1971年则是33%的得票率和113席。再次加入联合阵线联盟(由孟加拉国大党领导)的印共(马)决心不再重蹈纳萨尔巴里的覆辙,推行切实的土地改革。随着人口增长,西孟加拉邦的人均土地占有率变得非常低:人均占有土地少于1/3英亩。科纳尔的策略是将群众运动和邦法律批准的土地再分配手段结合起来。[5]农业工人、分成佃农和小农被号召起来,认领无主土地和非法占据的超额土地〔benami holdings〕,并乐于成为见证人。这次脚踏实地的努力使得印共(马)的干部能在农村站稳脚跟,并赶走了支持国大党的统治精英。贫农和无地农民被发动起来夺取土地,他们还带着竹竿、斧头和长矛进行武装游行。[6]

与此同时,乡间爆发了毛主义的印共(马列)所领导的农民起义。而东巴基斯坦省实行的戒严以及随后的孟加拉独立斗争,使得东西孟加拉的统一(以及赤化?)成为可能。为防止上述可能成为现实,并镇压1947年边界线两端的起义军,新德里的国大党政府调派印军。虽然此间对自己的兄弟纳萨尔派进行了袭击,但印共(马)还是又一次陷入了中央政府的镇压。总统管制的另一后果是1972年国大党重新掌权,而科纳尔的土地改革也迅速遭遇复辟。首席部长悉达多·山卡尔·拉伊〔Siddhartha Shankar Ray〕实行恐怖统治,对印共(马)和印共(马列)的激进分子一视同仁、加以镇压。除此之外,工会分子、农民组织家以及激进学生也在被镇压之列。1973年,在西孟加拉邦的监狱里,有18000名政治犯。镇压是如此严厉,以至紧急状态(由英迪拉·甘地在1975-77年实行)的子弹和警棍仿佛不过是国大党正在领导的镇压运动的继续。[7]

执政

当拖延已久的人民院选举终于在1977年举行时,国大党遭遇了独立后的第一次失败,将权力移交给人民党(一个由社会主义者、大资本家以及印度教极右翼组成的松散联盟)。同年夏举行的邦议会选举中,英迪拉的党在全印各地遭遇失利:在北方邦、哈里亚纳邦、奥利萨邦、拉贾斯坦邦、中央邦和喜马偕尔邦,人民党的得票率都超过了46%。在西孟加拉邦,全国反英迪拉浪潮的受益者是印共(马),它的干部在担任领导职务时表现出了极大的勇气。印共(马)致力于实现自己的最低纲领:释放所有政治犯,为穷人提供基本的救济。由于在邦东部的豪拉和胡格利,以及邦西部的比尔布姆、班库拉、普鲁利亚和米德纳普尔所获得的支持,印共(马)的得票率达到了35%,赢得了西孟加拉邦议会294个议席中的大多数——178席。人民党在西孟加拉邦的得票率仅有20%,所获得的议席则是29席。国大党的得票率降至23%,席位减至20席。

通过在一系列选战协议(也就是后来为人所知的、以印共[马]西孟加拉邦老书记命名的“普罗莫德方案”)的基础上建立起左翼阵线,印共(马)在1977年进一步巩固了自己的地位。根据该阵线的宣言,各选区中的左翼阵线各党不再相互攻击。除此之外,无论左翼阵线中是哪个党在选举中得票率最高,它的地位在以后的选举中都将不受其他党的挑战。印共(马)在左翼阵线中最重要的盟友是全印进步联盟〔All India Forward Bloc〕和革命社会主义党〔Revolutionary Socialist Party〕,这两个党都在西里古里走廊和部落密布、相对落后的邦北部得到了巨大的支持。[8]1977年的邦议会选举中,进步联盟赢得了5%的选票、25个议席,革社党则获得4%的选票、20个议席。印共(马)的盟友们被邀请加入左翼阵线政府(巴苏任首席部长)。左翼阵线总共控制了230个议席,是邦议会全部议席的将近五分之四,得票率则为45%。

虽然有着1960和1970年代的经验,但由于执掌中央政府的国大党不断施行总统管制,以及对印共(马)干部的监禁、殴打,人们有足够的理由相信,无论受到多么广泛的支持,印共(马)领导的西孟加拉邦政府总会是短命的。达斯古普塔、巴苏和其他人决心不再重蹈联合阵线的覆辙:国大党对土地重新分配的反动使得农村地区的成就丧失殆尽。镇压之下,印共(马)的党员数在1977年选战时只有4万。面对迫在眉睫的风暴,党的领导层决定进行一次大变革,以在政治上和选举中巩固党在农民中的地位。[9]左翼阵线政府迅速实现了自己土地纲领的三大支柱:登记分成佃农权利的佃农行动〔Operation Barga〕;土地再分配纲领;激活潘查雅特(乡村评议会)民主制度。这在策略上是要通过运用已经颁布的进步(当然,还没实行的)法律来避免中央政府的拖延和阻碍,因为邦一级法律必须经由总统批准才能通过。

乡野的巩固

佃农行动又一次通过动员群众来使法典中的法律条文得以落实。依照法律,分成佃农拥有了永久的、可继承的耕种权,以及75%的收成(如果地主提供了种子之类的东西的话,则是50%)。事实上,由于大部分契约都是口头的,因此面对地主的驱逐和剥削,巴加达尔[10]并不能从法律上得到多少帮助;而对自己所收获的粮食,他们所能分得的份额也很少能超过半数,少的只能达到四分之一。甚至在英国统治时期,就存在要求登记分成佃农的运动。而对左翼阵线所领导的这场运动,群众带着由衷的喜悦参加进来。1978—1982年间,印共(马)及其盟友在各地乡村设立了8000多个革新营〔reorientation camp〕。在革新营举行的公共集会让人们表达不满,并向租种土地的农民进行权利教育。村民们被登记在案,明确了自己的所有权。尽管佃农行动更多的只是登记造册而非强制行动,但邦政府现在让地主买单,以表明他们无权侵犯佃农的权利。在这场运动的头三年,有约120万分成佃农进行了登记,占分成佃农总数的约2/3和耕地农民总数的30%。他们登记了110万英亩土地的租种权。

在左翼阵线的土地再分配方案中,对于超过法律限额的土地,会经过漫长的赎买程序,转归邦政府所有。按照法律,被占用的土地会做上标记,分给或者无地或者少地(所拥有土地不超过1英亩)的农民。印共(马)首要的是巩固人们(首先是少地农民和小农)对自己的支持。个人必须向自己所在的潘查雅特提出申请,通过后者的资格审查,才能被颁给帕塔(patta,土地权属证书)或订立契约。到1982年佃农行动的第一阶段结束时,左翼阵线已将80万英亩的土地分给了1572531名户主。而每户分得的那一小块土地,虽然其收成并不能富余到进行市场买卖,但维持一家生计还是足够的。[11]

不过,正是潘查雅特改革导致了西孟加拉邦农村政治文化中最重要的变化。乡村自治是甘地的想法,并在独立后得以正式确立,但真正落实的却寥寥无几:在西孟加拉邦的许多地方,已经有近二十年没有进行潘查雅特选举了;裁决村内纠纷的评议会一如既往地操控于当地豪强世家之手。左翼阵线的改革为潘查雅特建立了任何政党都能参与的普遍、比例代表制的直接选举制度。所有会议均向公众开放的潘查雅特负责制定发展计划、分配邦和国家基金。它们由三级组织构成:村潘查雅特,由从大概10个村、12000人中选举的代表组成;潘查雅特委员会,代表了10倍于村潘查雅特的人口;区潘查雅特,所代表的人口还要多20倍。在1978年的潘查雅特选举中,左翼阵线在三级组织中分别获得了69%、76%和92%的席位,打破了——或者至少限制了——富农、磨坊主和放债人对潘查雅特的控制。

佃农行动成效几何,是颇具争议的。一俟引进,现金地租便替代了分成佃农制——地主不需要投入任何东西,便能获得一笔稳固的收入,或者也可以通过季节性地变更租户而提高租金。登记本身并不能使佃农免于驱逐或对收成的低份额占有;受影响的土地面积太小,以致无法对整个生产力产生任何巨大的影响。尽管占全印被重新分配的土地的20%,但左翼阵线的土地分配计划还是小规模的。但是,将潘查雅特制度和土地再分配结合起来,从而动摇了地主在收获时节震动乡村生活的争斗中曾具有的无可置疑的支配地位,佃农行动便促进了乡村社会关系的变革。尽管这些改革是温和的,但是分权管理和社会经济稳定性的增强促进了投资(对如此碎片化的土地租让制度进行投资,曾经是不赚钱的),为农业工人创造了更多的工作,并且减少了农村债务。

在执政的第一个十年里,由于左翼阵线的改革,在西孟加拉邦进行的绿色革命比起大部分印度其他各邦更具平等主义色彩。对于生长期更短的稻种(这样就能使粮食一年几熟,并延长收获季),雨水并不能满足需求,还需要灌溉系统。中央政府为道路、管井灌溉之类的基础设施的建设(这便在农业生产的淡季为人们提供了工作)拨出了资金,而潘查雅特在这些资金的分配方面起到了关键性的作用。后来,西孟加拉邦农业劳工的总工作日跃居全印之首。在最初两届印共(马)政府的任期内,不断扩大的生产力和全年就业使得实际工资出现增长。曾在该邦盛行的债务束缚切实减少。历史上曾饱受饥荒之苦的西孟加拉邦变身为印度的粮仓。在这十年里,人均消费翻番,农村贫困率从近60%下降到80年代末的35%。党的干部参与平息工资争议,而后者是地方斗争的关键所在。例如,工资谈判之前会进行短暂的仪式性罢工:地主同意印共(马)所设定的稍微低于官方最低标准的工资所占比;至少能够支付基本工资的中农便不会输给更有钱的地主。印共(马)因此就能够通过调和不同阶层的利益来巩固自己的选票基础。它的农民阵线(全印农民联盟)的成员由1978年的120万增长到1987年的700万。

印共(马)所获得的政治回报则是高效的农村机构,一架或许在世界其他地方无可匹敌的选举机器。在间隔几年的三级选举——地方选举、邦选举以及全国选举——的选战中,全天候的印共(马)党员定期用自己选举基础的需求来交换选票。传统的宗派主义和庇护主义在潘查雅特(作为西孟加拉邦选票银行的分支)中仍然活跃。就像在印度其他地方一样,地方领导人在自己的圈子(亲戚、种姓和经济关系户)里分配土地和政府援助。另一方面,潘查雅特制度使得地方的势力掮客参与其中:要从之前被排除于决策之外的人那里获得支持,而党员身份成了给穷人中分发物品工作中论功行赏的工具。在资源稀缺的条件下,潘查雅特成为了金字塔式的庇护制度的中坚,而阿里姆丁大街上的印共(马)总部则踞于塔尖。[12]

城市中的影响

在城市中,左翼阵线的出现结束了悉达多·山卡尔·拉伊〔Siddhartha Shankar Ray〕统治时期的混乱与近乎城市战争的暴力冲突。尽管加尔各答交通依然拥堵,电力依旧短缺,但在印共(马)的协调下,公共管理总归得以重建。在此期间,印共(马)也扩大了自己的领导权。到80年代中期,学校教师的工资几乎翻了两番,可与中央政府的雇员相媲美。警察的工资也上涨了,并且很大一部分普通警察被组织进了工会;整个警方成了支持印共(马)的堡垒。印共(马)下属的工会对公共部门工人、银行雇员以及机场工作人员照顾良多。党的知识分子能够按照自己的意思重塑和管理大学以及文化机构;在一片欢歌中,新任公共事务部长贾汀·查克拉波尔蒂将烈士纪念碑〔Shaheed Minar〕的顶部染成了红色。公务员的工资占据了邦预算的80%;公共部门雇员开始成为城市中支持左翼阵线的选票支柱,与左翼阵线在潘查雅特的堡垒遥相呼应。但不同于后者的便宜,公务员的工资耗资不菲。这样一来,就只剩下很少一部分资金能够用来改善其他群体的社会服务。

在西孟加拉邦的产业中心,印共(马)面临着为国大党时代补漏的艰巨任务。在分治前,统一的孟加拉邦占据了印度制造业产量的30%。1947年后,西孟加拉邦根本无法为自己的竞争优势获取原材料、工厂和港口:通过限制执照审批和投资、实行“运费均等”的关税制度(以提高向内陆地区运输的费用),尼赫鲁政府系统地打压了西孟加拉邦。1960年代以来,长期的电力短缺使得投资乏力、利润降低。虽然劳工的战斗性——孟加拉邦是班德(bandh,一种持续数天的总罢工)的故乡——无疑加速了资本外逃(就像惯常据说的那样),但到70年代末,它变成主要是防御性的了。不过,印共(马)的选票在这里却是很有保障的。

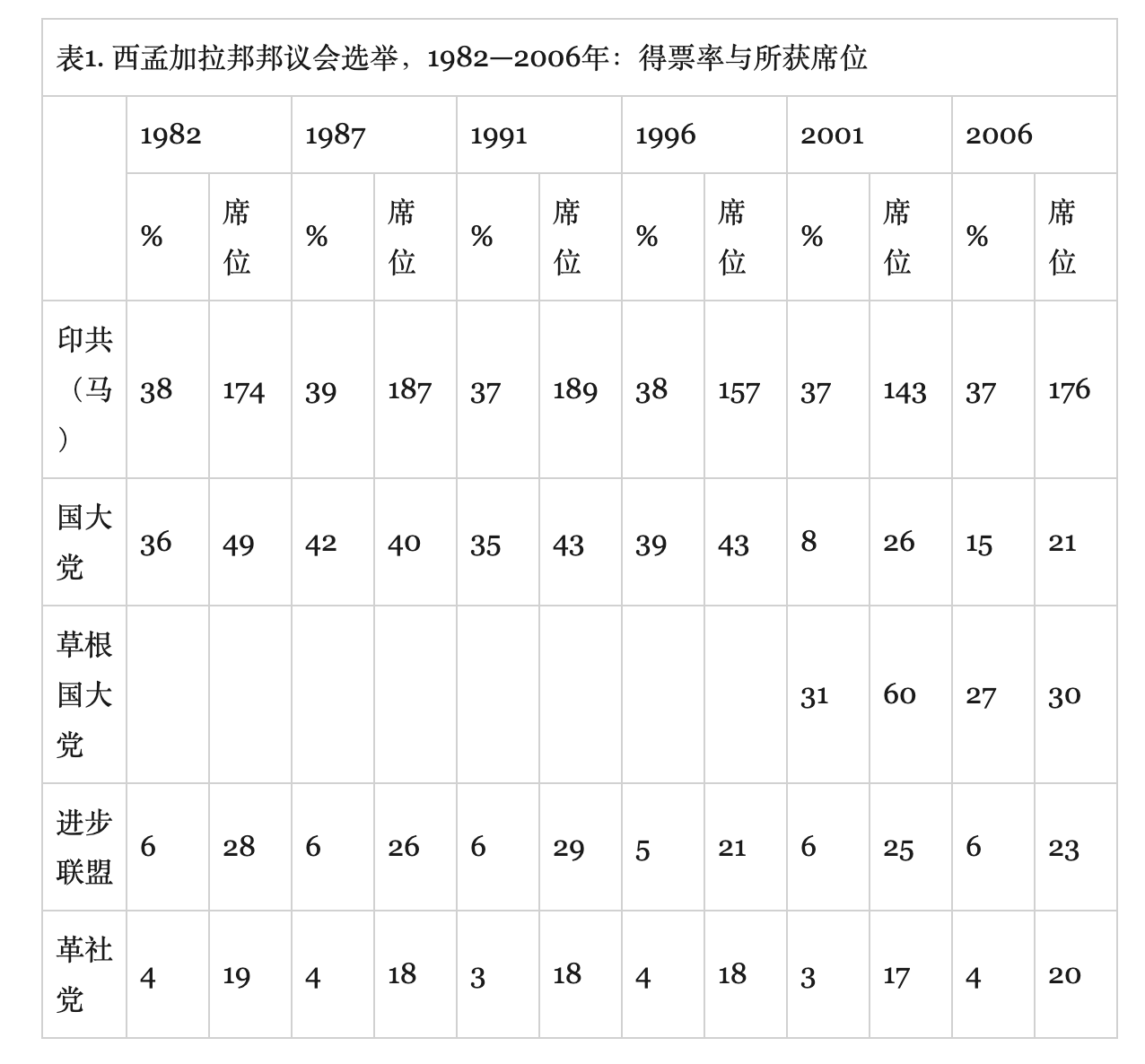

人民生活水平得到了一定改善;组织良好的农村票仓和城市公共部门的支持的巩固;与左翼阵线内部小党结成的帮扶联盟;群众对国大党专制主义的记忆——这些显然是因反对紧急状态的选票而导致的印共(马)1977年在西孟加拉邦的胜利能在接下去的选举中得以延续的重要因素(虽然这在其他邦也发生过,但是却不能长久地维持下去)。尽管1980年代,光是这些因素并不足以保证印共(马)在国大党的选票回复后继续保持优势。外国人常以为,左翼阵线在1980、90年代和2000年代初的西孟加拉邦赢得了超过三分之二的选票,并且一如既往地赢得了那么多(或者更多)的邦议会的比例和议席。事实上,从1982年以来,国大党以及后来的草根国大党的得票率就基本上与印共(马)持平,有时甚至高于它(见表1)。但是,由于英国人在印度建立的奇特的赢者通吃的选举体制,国大党的选票所换得的席位却只有印共(马)席位的一半以及四分之一(有时甚至更少)。

换句话说,国大党在西孟加拉邦有着稳固的选票支持(考虑到它那糟糕的记录,这一点就有些令人惊讶了)。但是,它那比印共(马)支持者略少的选民一般要么是高度集中于一小部分选区(主要在加尔各答市内或邦北部),要么分散于许多选区之中,但在印度“赢者通吃”的选举制度中,这些算不了数。在更具代表性的制度中(比如在喀拉拉邦),印共(马)受到严竣的政治竞争、甚至下台的可能性的刺激;而在西孟加拉邦,反对派的缺场腐蚀了邦中央行政大楼作家大厦的文化。虽然印共(马)保持了自己在1977年赢得的35%的得票率,但在接下去几十年执政期间所实行的改革,并没有把它的得票率提高多少百分点。

邦议会总席位:294席,来源:印度选举委员会

邦议会总席位:294席,来源:印度选举委员会

限制与停顿

应该怎么评价左翼阵线执政的第一个二十年呢?印共(马)正确地指出,党在西孟加拉邦的改革努力面临着严重的结构性限制——首要的是中央政府的敌视。作为国大党的对手,印共(马)与联邦歧视的斗争日甚一日,并且得不到其他由国大党统治的邦所享有的援助。英迪拉·甘地政府以“安全”为由,驳回了一项在加尔各答的卫星城建设电力联合企业的申请。巴克利什瓦尔火电站项目〔Bakreshwar Thermal Power〕和哈尔迪亚石化〔Haldia petrochemicals〕的发展便被迁延十年之久。随着拉吉夫·甘地政府于80年代末着手结束印度的发展主义模式,中央政府采取了惩罚性的紧缩政策,并在随后对借贷进行了严厉限制。此外,西孟加拉邦经历了人口的快速增长,并由此成为联邦中人口密度最大的邦。资本外逃是关乎生死的问题。但是,就像前所述及,劳工的战斗性很大程度上已经是防御性的了:从80年代中期开始,制造业的实际工资就在下降,该部门在邦内生产总值中所占的比例也在下滑,现在则低于工业化程度最高的古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦。在左翼阵线的统治下,由老板为抵制罢工、挫败工人而采取关厂措施所导致的工作日的丧失甚于罢工。

需要注意的是,印共(马)自身的内部文化也是使得这一发展受限的原因之一。本地的个人崇拜和家长制的习俗进一步巩固了印共(马)那僵化的斯大林主义;对僵硬的党的纪律的服从有力地抹杀了一切内部争论。在公共部门、大学、公立医院以及其他等等机构,党内人士能够优先得到升职。当然,这种对朋党的偏爱在国大党治下也是存在的;但一个左翼政党应该有更高的标准和要求。左翼阵线领导层内的这种风气最终败坏了道德、瓦解了纪律。对于非党知识分子的宗派主义态度是这种“政治化”或曰派别主义的一部分:你要么支持、要么反对印共(马)(在非政府部门以及街头收保护费时也是如此)。虽然在其同情者中包括一些印度最明智的思想家和艺术家,但是印共(马)却未能继承印共丰富的思想遗产。加尔各答不再是文化中心;政治的僵化以及获得更好资助的诱惑,慢慢地使孟加拉邦的学者和出版商流失德里。[13]西孟加拉邦党的主要宣传形式是它的孟加拉语日报《人民力量报》〔Ganashakti〕,这份报纸每个工作日发行23万份,并且能在遍布加尔各答的布告板上读到。在反智主义和日益严重的狭隘的地方眼光的束缚下,孟加拉邦的印共(马)一方面对左翼阵线盟友所持的不同理念抱持着剪除异己的态度;另一方面,又以冷漠的沉默对待党外对自己发展政策的批评。对纳萨尔主义欲置之死地的敌视也深深地腐蚀了印共(马)。

由于党的士绅[14]领导层充斥着社会保守主义和家长做派,印共(马)对于给普通百姓提供教育和社会服务,既缺乏政治意愿又没有计划蓝图。它并不像拉美左翼那样,对群众识字运动充满热忱。从90年代起,西孟加拉邦的初等教育出现退步,入学率是全印倒数;而二十年前,它还是全印的佼佼者。女童的小学入学率从1986年的43%下降到十年后的40.5%。火上浇油的是,左翼阵线以鼓励孟加拉语基础教育的名义,从邦课程中去掉了英语,这就在公立学校和私立学校之间制造出了不可逾越的鸿沟。一代人缺乏科技修养,而席卷班加罗尔和海德拉巴的信息产业也避开了加尔各答。与此形成鲜明对比的是,喀拉拉邦的印共(马)则在同一时期动员志愿者开展了一场非常成功的群众识字运动;较高妇女识字率降低了婴儿死亡率和人口出生率。西孟加拉邦的医疗预算在政府总支出中所占比率也低于印度的平均水平,在最大的十个邦中垫底。[15]

由于大量邦预算用来支付警方和公务员工资,剩下用来改善公共服务的资金就少之又少了。道路的建设、水的供应、社会住房以及电气化没能赶上不断增长的人口的需求。去工业化和人口迁移降低了生活水平——过渡拥挤、糟糕的公共卫生,这使得左翼阵线在加尔各答所获得的支持日益减少,不满的资产阶级将选票投给国大党。小额勒索——“为党筹款”——成为寻常事;印共(马)雇人经营的大型流氓团伙由于和警察相勾结,便肯定会免于制裁。无论是在国大党得票一般都超过印共(马)的城市,还是富农坚定地支持国大党的乡村,印共(马)将非党人士排除于公共部门、晋升、社会服务等等之外的政策都使得民愤剧增。[16]

农村的成果也陷于停顿——绿色革命和土地改革所带来的经济利益消耗殆尽。自1990年代起,无地农民的数量开始增加,而贫困率也不再降低(尽管28%的农村贫困率相较于1992年全印的43%是个大进步)。随着人口的增长,人均占有的土地面积变得更小,但也更平均(不过这主要是由市场销售或分家,而不是由规模相对更小的土地再分配造成的)。[17]随着越来越多农产品的商品化,耕种者从依靠磨坊的商业精英那里得不到多少保护,而这些精英则靠着稻谷和稻米之间的巨大差价过活。随着肥料、杀虫剂和借贷成本的增长(因此回报减少了),边缘农民和小农背负债务并失去土地。大磨坊主和商人由于在地主制中没有特殊的利益,所以也就不会妨碍土地的再分配。事实上,在印共(马)治下,他们的力量变强了:70年代,电力磨开始取代传统的木制脱粒机和数百万为其工作的妇女。由于90年代初监管的撤销,稻米磨坊不仅地位得到了进一步的稳固,还能挤掉小型中间人;这就使政府能够为印度拜占庭式的公共分配制度节省收获稻米的成本。[18]

从标志性的政府职务配额来看,左翼阵线并没有对于种姓、宗教和种族的社会歧视;土地改革的受益人是所谓的表列种姓、表列部落和穆斯林,这样他们在这里就比在印度其他地方获得了更多的保障。尽管他们的地位仍然是不稳。[19]在孟加拉邦社会几乎没有上升空间的极端边缘的群体中,原住民〔adivasis〕状况最糟糕。他们中很大一部分人的年龄都低于15岁,并长期遭受着营养不良的折磨。该邦部落人口主要集中于西米德纳布尔(与奥利萨邦和贾坎德邦接壤);其中桑达尔人〔Santhals〕最多。糟糕的医疗和教育对少数族裔(他们加在一起构成了西孟加拉邦人口的多数)危害巨大。几乎三分之二的穆斯林是文盲;在表列部落中,几乎为零的妇女识字率严重影响着儿童的身心健康。左翼阵线每年都在加尔各答的马坦广场组织纪念阿约提亚冲突受害者的活动,但是这从未发展为在西孟加拉邦废除种族歧视的运动(西孟加拉邦的穆斯林在文化和市镇生活方面几乎没有自己的代表)。西孟加拉邦所谓的表列与退步族群并不用对付印度其他地方有的大屠杀,但是左翼阵线对消除不平等的懒惰和公共服务的缺乏使这些人非常容易接受毛主义或激进伊斯兰主义的召唤。结果,西孟加拉邦开始通过例行的警察袭扰来提升自己的暴力水平,而在社会公益方面则更进一步退步了。

一种后共产主义模式?

在1991年连续第四次选战胜利后的僵局中,垂垂老矣的印共(马)领导层不得不面对两个创口:苏联共产主义的终结和(随着曼莫汉·辛格的财政部长在全国实行经济自由化)印度的发展主义模式的终结。印共(马)在人民院对辛格的政策给予了口头批评;但是在随后三年里,它在西孟加拉邦的领袖们却很好地遵循着这一路线。巴苏在1994年宣布了第一次公私合作。印共(马)转而效法中央政府,将西孟加拉邦重新打造为投资友好型的东南亚门户,并吹嘘本邦无组织的产业部门在印度规模最大(也是最便宜的之一)。[20]新闻标题中的数字是惊人的:1996到2003年间,西孟加拉邦吸引了超过130亿美元的外国直接投资,其国内投资在邦内生产总值中所占比例仅次于古吉拉特邦。邦内生产总值以年均8%的速度增长。在邦内生产总值中,出口所占比例超过了1/10,与中国和东亚四小虎相比毫不逊色:2001年达到280亿美元。

不过,制造业的腾飞并没有使得西孟加拉邦重新成为产业中心,增加的只有裁员和紧缩。左翼阵线所追求的是“飞地经济”:一种规模小、效率高,并且能够稳定地获得资本、交通、电力和水的经济部分,一成不变的农业劳动力群体和传统经济则围绕其左右。[21]印共(马)领导层与其说是想恢复工业(以及工人的战斗性),还不如说是要在一片处女地上建立经济特区。在美国顾问的建议下,印共(马)按照世贸协定重新调整了农业的结构,并建立起加工水果和番茄农业出口区(大磨坊和承包商则准备为之服务)。著名的投资商里面包括了小吃制造商菲多利。不仅工会权利可以忽略不计,涉农企业还在销售农业投入品方面享有垄断地位;合同允许他们预先确定产品的数量和质量,并且迫使农民改种经济作物。农业出口区被归为工业区,因此不受制于常规的土地限额。物价上涨使得印共(马)长期以来的天然支持者(小农和产业工人)的生活日益艰辛。

在转向北京模式的市场改革的同时,印共(马)领导层实现了世代交替。2000年,86岁的乔蒂·巴苏从首席部长的职位上退了下来,将它交给了自己的门徒巴德哈德卜·巴塔恰吉〔Buddhadeb Bhattacharjee〕,以为下一年的邦大选做准备。权力交接酝酿了十年。长期以来就有谣言称,生活殷实的商人詹丹〔Chandan〕,作为巴苏的儿子,从自己的家族关系和偷税中大获其益。1993年,巴塔恰吉向邦内阁请辞,以抗议行政部门和党的腐败,却没有招致任何责难;后来,由于他的清廉的公众形象,领导层便将巴塔恰吉视作卫道士。印共(马)上一代领导人——巴苏、达斯古普塔、科纳尔——曾是劳工组织家、地下工作者,常常受难入狱。而巴塔恰吉和比曼·波瑟〔Biman Bose〕(新一任西孟加拉邦党委书记和左翼阵线主席),都生于1940年代初的加尔各答,成年后大部分时间都在作家大厦的走廊里度过。巴塔恰吉代表着印共(马)“温和”、“现代化”的一面:世界主义、第三条道路。他最初作为文化部长进入邦内阁——他曾经还是剧作家和翻译家,但后来又掌管警察事务。人们希望他会使党焕然一新,以击败一位危险的新对手。

复仇女神

当左翼阵线在仿佛不可动摇的选票支持下,开始加速自己的新事业时,化身为恶毒的国大党政客玛玛塔·班纳吉的复仇女神出现了。玛玛塔1955年生于加尔各答一个温和的中产阶级婆罗门家族,孩提时代就跟着父亲参加了国大党的集会。紧急状态时期,她由于在加尔各答包围迦亚普拉卡什·纳拉扬〔Jayaprakash Narayan〕的汽车,并在引擎盖上跳舞而臭名昭著。在此之后,她便从国大党的学生(纠察)组织学生大会〔Chhatra Parishad〕中脱颖而出。1984年,她拿下了印共(马)加尔各答贾达沃普尔选区的人民院议席——这是印共(马)最稳固的议席之一。1991年,她加入纳拉辛哈·拉奥的内阁。在人格方面,她既可以是知心大姐,又能成为煽动家。尽管过着斯巴达式的生活,但玛玛塔在政治舞台上的表现则饱受争议——她的那些表演就包括在人民院当场掐住另一位议员的脖子,和在一场集会上威胁用自己的围巾上吊自尽。

由于多变的性情,玛玛塔·班纳吉成了近些年来国大党政客中不同寻常的人物。她在90年代中期和国大党分道扬镳,这主要是因为从拉吉夫·甘地和桑贾伊·甘地时代开始,她就将顽固的反共立场贯彻于自己的事业。1990年,印共(马)干部把她狠狠地揍了一顿,使她由于颅骨骨折而住院三个月,这就使反对印共(马)的战斗成了她的个人事务。1993年,她在作家大厦前组织了一次示威活动,警察开枪打死了13人,这就进一步地刺激她对抗左翼阵线。1996年,陷入腐败丑闻的国大党开始与印共(马)进行磋商,以期组成一个由小党组成的、将人民党排除在外的联合政府。如果联合政府成立,国大党将作为在野党加以支持,而乔蒂·巴苏则可能出任联合阵线政府总理。玛玛塔反叛了,她激烈抨击这种全国联盟的政治权术,这会严重削弱西孟加拉邦国大党旨在将印共(马)赶下台的斗争。她抨击孟加拉邦的国大党政客由于全国性的野心,而抛弃了草根阶层的利益。这样一来,便导致了最后的分道扬镳。

1997年末,玛玛塔领导那些心怀不满的孟加拉邦国大党活动分子反叛出来,组建了受她掌控的草根国大党。90年代中期,她开始接触国大党的传统支持者之外的群体,例如印共(马)以复兴城市的名义而赶走的加尔各答街头小贩。同时,新自由主义时期的失业率不断攀升,血汗工厂数量激增,但印共(马)下属的全印工会中心却由于“保护产业”而无法独立活动。1998年西孟加拉邦的人民院选举中,玛玛塔和最有可能给她的竞选活动提供启动资金的人民党就席位分成达成了协议。这是一个妥协的联盟:为了维持受压迫者斗士的表象,她不得不向人民党表示自己不会容忍地方自治主义。1998年的选战对印共(马)来讲是一次警示,它表明不稳定的城市各部门中不断滋长的犬儒主义和变革情绪。尽管印共(马)的得票率并未滑落至34%之下,但在加尔各答市郊的工业区,草根国大党和人民党却获得了巨大的支持。在印共(马)自1952年以来只落败过一次的达姆达姆,党吞下了苦药:得票率低于10%,席位则被人民党夺去了。次年,草根国大党加入人民党领导的全国民主联盟政府,玛玛塔登上了全国政治舞台。

在西孟加拉邦2001年的邦议会选举中,草根国大党拿到了31%的选票和60个席位,几乎将正牌国大党(得票率降至8%,虽然由于赢者通吃的制度还能弄到26个议席)扫除尽净了。巴塔恰吉成为新任首席部长的印共(马)拿到了37%的选票和143个议席。巴苏和达斯古普塔建立的选举大厦——农村的潘查雅特的支持,城市的官僚俸禄和工会赂金,左翼阵线内低级盟友的山区票仓——显得岿然不动。2006年的邦议会选举使和国大党联盟的草根国大党的得票率降至27%、议席减半至30席,这就令阿里姆丁大街对自身的生存能力大为满意。由于和人民党共事,玛玛塔的形象在2002年古吉拉特邦反穆斯林骚乱后受到了损害。因为她曾退出人民党内阁,而后和国大党联盟,但后来又和国大党闹翻了,人们便攻击她在政治上朝秦暮楚。

满意与危机

仿佛无敌的巴塔恰吉和他的工业部长尼拉帕姆·森〔Nirupam Sen〕纵容印共(马)手下的流氓分子强拆贫民窟、征购土地,尽其所能地推进他们事业的发展计划。加尔各答市郊小农贱卖的土地被用来建设停车场、购物中心和房地产。由于缺乏一个有力的政府反对派,人们的怨声载道并不管用。长期以来,印度的政党不仅有自己下属的工会和社会团体,而且还有自己的武装分子。西孟加拉邦政治文化中的暴力和腐败并不比印度其他地方更猖獗,但却有一些独特的表征。在印共(马)高层,当选的政客很少收黑钱:首席部长租住在公家的房子里,比较低调失意的党的领导人则居于惬意的乡间别墅。地头蛇〔Local fiefdom〕越来越成为火药桶,这是一个靠政治关系来捞取商业利益的阶层。对于任何挡在自己新生财之道上的人,他们会除之而后快。

汽车巨头塔塔汽车用2亿美元的甜头诱使西孟加拉邦为它新的“大众汽车”提供一间工厂。2006年,由于事先没有和将要搬迁的2万人协商,在胡格利区的辛谷尔镇,人们在预定作为厂房的997英亩基本农业用地周围垒起了障碍物。草根国大党将自己选区中的不满转化为全邦范围的抗议活动。12月,在媒体的保卫下,玛玛塔开始在加尔各答绝食。当积极而年轻的抗议者塔帕西·玛丽克〔Tapasi Malick〕被印共(马)党工和印共(马)当地党委头子(他们和建厂项目的施工活动有利益瓜葛)杀害,而后被烧焦的尸体在封锁区内被发现时,矛盾加剧了。

紧随2006年12月辛谷尔的抗议活动之后,印共(马)的罗什曼那·悉特〔Lakshman Seth〕[22]公布了一项计划:邦政府和一家印尼集团将联合开发霍尔迪亚港(新的化工和石化产业中心)附近楠迪格拉姆的14500英亩土地。由于担心自己的安置问题,村民攻击了当地的潘查雅特办公室,并和警察发生冲突,随后封锁了道路。计划中的土地大约有65000人居住,其中主要是穆斯林以及低种姓农民和渔民。在封锁活动中,草根国大党领导起一个联盟。现在是左翼阵线的干部造反了。相当一部分干部退出左翼阵线,加入反对党。在2007年3月与塔塔集团签署合同前一个星期,邦政府耀武扬威,派出4000名武装警察,并在随后与20000人发生冲突。结果,14人被射杀,超过100人重伤(这很可能是由参与行动的500名印共(马)干部造成的)。

不像辛谷尔事件时那般强硬,在印共、革社党和联盟阵营威胁退出内阁后,左翼阵线政府不得不暂停楠迪格拉姆计划。从那时起,斗争便不再是产业领域的,而是为了争夺土地。这次屠杀后的几个月里,又有更多人死于零星的冲突和交火。该地区所有的印共(马)办公室都被捣毁了;党员和支持者的房屋和店铺被洗劫焚毁。当地印共(马)策划了一次行动,以重新夺回这一地区,并宣称得到了党的领导人的首肯。11月,数百名武装干部扫荡了该地区。巴塔恰吉公开宣称,要对抗议者“以牙还牙”。尽管他被迫撤回了这一言论,但却拒绝道歉。[23]政府的新政策是将烫手山芋一般的施工项目转移到更贫瘠的地区,比如西米德纳普尔和普鲁利亚〔Purulia〕——那里远离加尔各答周边的草根国大党基地。

2008年11月,从萨尔卜尼〔Salboni〕规划中的金达尔钢铁厂〔Jindal Steel〕回程的首席部长车队在西米德纳普尔遭到了地雷袭击。在毫无凭据的情况下,警方报复了附近拉尔噶尔赫〔Lalgarh〕的村民。村民又一次用障碍物将自己围了起来。桑达尔鼓〔dhamsa madal〕和手机将消息从一个村庄传向另一村庄。在附近原住民的协助下,村民们将运动带到了班库拉〔Bankura〕和普鲁利亚。由于担心重蹈楠迪格拉姆的覆辙,政府撤出了警察。但就像在楠迪格拉姆一样,随后几个月里充斥着派系冲突。与此同时,成立于一支当代纳萨尔组织基础上,并且迄今在西孟加拉邦并不活跃的印共(毛)也给予援手,并开始在当地招兵买马。当地青年接受了来自附近贾坎德邦和安得拉邦的组织家的训练,以保卫自己先前进行的绕开党和传统家长制的自治尝试。抗议者捣毁了印共(马)的办公室,和当地党组织头目阿努依·潘迪〔Anuj Pandey〕与他有钱的农用物资承包商兄弟新建的别墅。毛主义者将这片地区宣布为“解放区”。他们试图替代邦政府,向残存的政府行政部门“征税”,并且打压竞争者。巴塔恰吉召集邦和中央政府的安全部队,对该地区进行围剿,使数千人逃离家园。随后,草根国大党、毛主义者和其他独立活动家在拉尔噶尔赫发表发表联合起来,抵抗政府的镇压行径。

另一支左翼

这些农村骚乱风潮可以和中国类似情况相提并论。但在印度,极端贫困和政治自由(却被弊端重重的选举和繁琐的法律体制所败坏)的结合却产生了更为暴烈的结果。毛主义者不仅惹人注目地攻击了西孟加拉邦的警察哨所,还控制了被称为“丛林区”〔Jungle Mahal〕的贫瘠的西部高地(包括普鲁利亚、班库拉和西米德纳普尔)。[24]但这不过是毛主义所影响到的印度部落地带的一个小角落。那些毛主义影响最甚的邦里,部落原住民(他们常常居住于将待开发的矿藏之上)被孤立于原始森林之中。而西孟加拉邦的独特之处则在于,早先的运动——暴力镇压以及其后的农村改革——已经让农民放下武器几十年了。现在的毛主义者在这里和主流政治圈也有着更多的联系,并和其他抗议者以及一个主流政党保持着对话。在2011年邦大选中,他们甚至支持过一位独立候选人——被捕下狱的活动家恰哈特拉德哈尔·马哈托〔Chhatradhar Mahato〕;然而,在邦北部——纳萨尔主义就是从那儿得名的——廓尔喀和拉杰班希〔Rajbanshi〕分离主义者及其武装在80、90年代就非常有名。

印共(马)为何如此不顾一切地陷入辛谷尔、楠迪格拉姆和拉尔噶尔赫的灾难?2006年邦大选后,反对派变得支离破碎、软弱不堪。早先以“发展”的名义将贫民从家里赶走并没有受到广泛的关注;但在新的媒体环境中,手机或网络图片能激起舆论冲击波。由于党内缺乏政治论争,印共(马)便忽视了公众舆论。如果印共(马)能给基层更多的民主,草根国大党就不可能如此迅速地靠着它的背叛者发展壮大。当然,大部分印度政党都被作为家族事业来经营,于是印共(马)的整齐划一也就合乎常理了,而它独具的斯大林主义纪律为执行邦委员会的决策提供了更坚实的支持和更盲目的执行。印共(马)最终做出了让步——他们把附近的1万英亩土地分给了骚乱者,并且保证不再强征土地,但是损害已经造成。

另一个关键问题是,印共(马)与不受自己控制的群众运动之间的关系。印共(马)在执政期间接受的第一次炮火洗礼是它在60年代联合阵线时期对纳萨尔主义的镇压。因此印共(马)真正具有的经验不是动员群众,而是镇压一场农民运动。这就使他它对自己标志性地坚决抵制“左倾冒险主义”颇为自豪。但是,和四十年前相比,印共(马)的干部在最近的冲突中所起的作用比邦政府的力量更大,后者几乎只是辅助性的;由于缺乏相应的研究,邦领导层能在多大程度上控制地方党员就不得而知了。受到威胁的并不只有“法律与秩序”。就像他们的指挥官罗什曼那·悉特在2008年初的一次采访中说的那样:草根国大党的政治竞赛计划是要“夺取我们的地盘,我们的政治领地。他们企图将我们印共(马)赶出楠迪格拉姆。如果这次成功,他们就会在其他地方如法炮制。”[25]他大概在担忧草根国大党的工会对哈尔迪亚的工厂的渗透。

走向终结

在2008年5月的潘查雅特选举中,草根国大党——他们的新口号是“Ma, Mati,Manush”(母亲,土地,人)——在辛谷尔和楠迪格拉姆获得了胜利。在2009年的人民院选举中,它将自己的势力扩大到了广阔的恒河三角洲:草根国大党赢得了42席中的19席,而印共(马)的席位则降至9席(所获席位仅为个位数,这在几十年里是头一遭)。2011年5月至关重要的邦议会选举更是前景不妙。2011年1月,印共(马)的干部令人震惊地在尼塔伊村〔Netai〕附近杀害数人。草根国大党支起救助营,赢得支持并获得席位。

邻近2011年5月,巴塔恰吉引人注目地缺席了竞选活动,而玛玛塔则带着自己的“变革”纲领在全邦各地的大规模集会上抛头露面。印共(马)发誓会维持西孟加拉邦的稳定,并改善自身的领导和效率。他们的竞选活动注重实效:印共(马)致力于游说东南部的中间选民,提出的候选人名单中有四分之一是穆斯林,并且大部分是第一次参选的年轻人。在西米德纳普尔发生暴行的同时,印共(马)宣布进行了一次“整风”:为根除腐败,去年开除了24000名党员。[26]印共(马)确实增加了穆斯林和所谓其它落后阶层〔Other Backward Classes〕在政府职务中的晋升名额。而另一方面,要促进西孟加拉邦的发展,就得从农民那儿取得土地;但他们以后不会如此“霸道”。简言之,对于自己试图争取的选民,印共(马)什么也没提供。印共(马)从右的方面攻击玛玛塔,说她是个隐匿的毛主义者。玛玛塔则反驳说,贫困是毛主义的根源。她在自己的孟加拉邦文宣言中承诺,改善丛林区、孙德尔本斯地区和北方的基础设施以及福利。英文版则打算进行第二次绿色革命,复兴工业并发展旅游业。由于反对邦政府的压迫和对穆斯林的边缘化,玛玛塔还得到了阿訇们的支持。

结果毫无悬念。草根国大党赢得了39%的选票和184个议席;它和国大党组成的联盟则获得了48%的得票率和邦议会294个议席中的227席。印共(马)只获得了30%的选票和40个议席;左翼阵线全部加起来也只有41%的得票率和62席——其中一半的席位留给了在册部落和种姓〔Scheduled Tribes and Castes〕。进步联盟和革社党则输掉了大部分席位,只在库奇比哈尔和杰尔拜古里(他们在那儿的主要对手是廓尔喀民族主义者)保住了些许议席。全邦的投票率是85%——许多人是第一次去投票,他们从不知道还有左翼阵线之外的政府,但也不知道往年的伤痛。在25岁以下的选民中,草根国大党以55%的得票率领先得票率37%的印共(马)。在即将离任的左翼阵线内阁(包括首席部长),34人中有26人失掉了自己选区,这显然是要印共(马)下台。大部分草根国大党的选票来自城市——加尔各答,胡格利和豪拉——以及北部和南部24区县中的大部分穆斯林区。说孟加拉语的穆斯林农民一般都是左翼阵线的支持者,但辛谷尔和楠迪格拉姆穆斯林农民的揭竿而起使他们放弃了自己的支持。传统上受乌尔都语精英阶层支持的国大党拿下了以穆斯林为主的穆尔希达巴德[27]。印共(马)的选票大部分来自巴尔达曼和北/南部24区县。它在主要城市中没有赢得任何席位——无论阿散索尔还是杜尔加布尔,更不要说更大的加尔各答了(它在那儿只拿到了66席中的1席)。在其曾经的堡垒巴尔达曼、班库拉和西米德纳普尔,尚存些许残迹。草根国大党的胜利并不完全由于公众参与;在巴尔达曼,他们就召集了曾经印共(马)的打手攻击党的办公室和支持者。[28]

资产负债表

印共(马)执政34年有哪些社会和经济成果呢?就大部分指标而言,西孟加拉邦基本上与全印平均水平持平(见表2)。但城乡之间的贫富差别日益扩大。由于印共(马)征地,失地人口越来越多:从1987年占农村人口的40%增长到2000年的半数(那年全印的百分比也只有41%)。根据人口普查数据,农村劳动力中只有一小部分从事耕种。这一变化在一定程度上是由于农村的多元化,许多人去市中心(常常是街头)找工作。经济的平均增长速度较90年代(那时,西孟加拉邦的经济增速仅次于卡纳塔克邦)有所下滑。虽然邦内生产总值仍然位居前列,但人均邦内生产总值却排名第6,夹在旁遮普和卡纳塔克之间。自90年代以来,西孟加拉邦的贫困率就没有得到多少改善;左翼阵线执政之初起,人类发展指数就基本没有多少变化:从1981年在印度主要邦中的排名第7降到第8。在医疗方面,新的独立的农村救护车和诊所带来了一些变化。婴儿死亡率位于全印最低之列,产妇死亡率也得到了降低。在教育方面,西孟加拉邦的资金投入比安得拉邦、卡纳塔克邦和旁遮普要多,但辍学率仍然惊人。

表2. 西孟加拉邦与全印的发展

| 西孟加拉邦 | 全印 | |

|---|---|---|

| 邦内生产总值增长率(%),2001-2010 | 6.7 | 7.6 |

| 贫困率(%),2009-2010 | 32.5 | 32.2 |

| 产妇死亡率(每千人),2004-2006 | 141 | 254 |

| 婴儿死亡率(每千人),2009 | 33 | 50 |

| 儿童营养不良率(%),2005-5006 | 37.6 | 40.4 |

| 初等学校辍学率(%),2007-2008 | 63.9 | 43 |

| 7岁以上人口识字率(%),2011 | 77.1 | 74 |

来源:蒙特克·辛格·阿卢瓦利亚〔Montek Singh Ahluwalia〕,《第十二个五年计划的展望和政策挑战》〔Prospects and Policy Challenges in the Twelfth Plan〕,载《经济与政治周刊》〔Economic and Political Weekly〕,2011年5月21日。

选举结果公布后,印度和西方媒体用幸灾乐祸的冷战语词来描述印共(马)的失败——在经历了三十多年的衰退后,选民抛弃了马克思主义的枷锁。但玛玛塔的政纲是什么样的,这甚至连她的发言人都不甚了了。为助玛玛塔一臂之力,印度财长普拉纳布·穆克吉(老政客,孟加拉邦国大党的首领,曾经是英迪拉·甘地的副手)向西孟加拉邦投入中央政府的资金,解决了印度最大的邦赤字问题。玛玛塔·班纳吉自编自导的个人崇拜(令人想起北方邦的玛雅瓦蒂)拿下了关键地区的农村选民。国大党30多年来在这些地区保持着相当的得票率,却没能做到这一点。实际上,印共(马)是从左边被选下去的,这是对他们1977年掌权的历史性逆转。巴塔恰吉和波瑟正拖着这个全国性政党的后腿:印共(马)在2005年反对通过《经济特区法案》和2008年反对印美核协定与西孟加拉邦党委的实践绝然对立。[29]但中央委员会却未撤换孟加拉邦的领导人。他们奋力挣扎——选票还没有完全蒸发干净。他们坚称自己清白无暇:比曼·波瑟拙劣地表示,他们的纲领将重新建立起与人民的联系并改正本党干部的错误。[30]尽管和国大党的糜烂相比,印共(马)已经表现出相对的清正,但下层的腐败和暴虐决不能只当作陈规陋习来处理。

成为反对派或许会使印共(马)重生;但是这似乎不大可能。比较有可能的景象是,到2016年下一次邦大选时,印共(马)的资金网会枯竭,从而进一步遭受损失。印共(马)正在步入脱离于国际和群众运动的政治荒原,而只有国际和群众运动才能使它的党员改头换面,并使它的领导层更新换代。在基层,党员的流失已经开始产生组织上的后果了:全印农民联盟〔the Kisan Sabha〕的成员数已经从2008年的1590万下降到2009年的100万。[31]议会外组织从属于选票路线:工会和农民联盟、学生和妇女组织并不是根据党的路线来提高公众利益。于是便产生了这样的荒谬场景:在和同一个老板的斗争中,不同的工会自己也相互激战起来了。印共(马)未能成功将社会运动和执政结合起来。相反,他们安于空洞的胜利,而这种胜利所仰赖的邦议会议席数与自己的真实得票率极不相称。赢得选区(而不是获得更多的支持并为进步而斗争)成最终的目的。

在阵线内其他各党(尽管它们在政府内是处于从属地位)的参与下,左翼阵线这个联盟所得的票数和席位常常是名实相副的,这就形成了印共(马)的群众支持的海市蜃楼。经历了多年的选举联盟后,它们越来越严重地囿于自己的职权范围,在整个邦内根本没有自己独立的政治身份。尽管印度是垂直型社会,但小党常常能在赢者通吃的政治中产生关键性的影响。大选后,进步联盟和革社党抛弃了印共(马)的领导,但这又产生了它们接下去跟着谁的问题。对于印共和印共(马)的重新合并,争论由来已久,而现在看来则愈发可能:印共一般是国大党在议会中的垫背,现在印共(马)也是这样的命运。如果从左翼阵线那里抢救不出什么的话,那新一代人就必须自己去建立起独立左翼政党、社会运动的无党派激进分子和部落地带极左翼的联盟。

注释

[1] 孟加拉邦的历史概况,可参见普里曼·阿迪与伊卜讷·阿扎德:“孟加拉邦的政治与文化”,《新左翼评论》第1编第79期(1973年5/6月号)〔Premen Addy and Ibne Azad, “Politics and Culture in Bengal”〕。巴巴拉·哈里斯-怀特〔Barbara Harriss-White〕和亚齐·瓦纳伊克〔Achin Vanaik〕对该文进行了富有洞见的评论,为此我向他们致以谢意。

[2] 圣牛带〔Cow Belt〕,指印度的北方邦和比哈尔邦。

[3] 1964年分裂后,印共自称全国共有106000名党员,而印共(马)则有119000名党员,而不久后的再次分裂削弱了印共(马)的党员数。关于此问题的批判性的历史考察,参见克·达莫达兰:“一位印度共产党人的回忆”,《新左翼评论》第1编第93期(1975年9/10月号)〔K. Damodaran, ‘Memoir of an Indian Communist’〕

[4] 1962年粮荒期间,在西孟加拉邦达姆达姆地区,人们攻击了囤积粮食的商人,并扩散至其他地区。这一运动就被称为“达姆达姆药”〔Dum Dum dawai〕。——译者注

[5] 根据宪法,17个邦的司法当局被授权按户口处置本邦土地。在西孟加拉邦,1953年的《地产购买法案》规定了占有(“授予”)土地和进行补偿的程度;1955年的《土地改革法案》规定,分给每个家庭5至7公顷(大概相当于12至17英亩)的受灌溉的田地,个人则是2.5公顷(大约6英亩)。

[6] 苏曼塔·巴纳吉:《印度蓄积已久的革命:纳萨尔起义》〔Sumanta Banerjee, India’s Simmering Revolution: The Naxalite Uprising〕,伦敦,1984年,第137页。

[7] 见邦内政部数据;在一份不久后大赦国际发布的报告中,这一数字为2万人,其中大部分被认定为纳萨尔分子,但也包括许多印共(马)党员;“西孟加拉邦的监禁状况”〔Detention Conditions in West Bengal〕,重印于《经济政治周刊》〔Economic & Political Weekly〕,1974年9月21日。由于支持紧急状态,认为它是对付反动势力的必要手段,印共便陷于声名狼藉之中,并最终走向衰落。

[8] 全印进步联盟:由苏巴斯·钱德拉·鲍斯建立,现在很大程度上退化成了对他进行个人崇拜的组织,只在西孟加拉邦有影响,主要集中于喜马拉雅山麓的大吉岭和库奇-比哈尔〔Cooch Behar〕地区。革命社会主义党:可追溯到阿努什兰·萨米蒂〔Anushilan Samiti〕,与印共(马)类似,但是却从未加入共产国际;在贾尔拜古里和印度其他地区茶场的原住民工人中有很大影响。

[9] 见莫诺比那·古普塔:《孟加拉邦的左翼政治》〔Monobina Gupta, Left Politics in Bengal〕,海德拉巴,2010年,尤其是第2章。

[10] 即分成佃农。——译者注

[11] 见当时土地改革专员德·班蒂欧帕迪阿伊:“西孟加拉邦的土地改革:回忆哈里·克里希纳·科纳尔和本诺伊·乔杜里”〔D. Bandyopadhyay, “Land Reform in West Bengal: Remembering Hare Krishna Konar and Benoy Chaudhury”〕,《经济政治周刊》,2000年5月27日。

[12] 对该问题批判性的概述见罗斯·马利克:《一个共产党政府的发展策略:1977年以来的西孟加拉邦》〔Ross Mallick, Development policy of a Communist government: West Bengal since 1977〕,剑桥,1993年。

[13] 印共(马)中央在德里经营着一家英文出版社“左翼文字书屋”〔LeftWord Books〕,并出版一份理论季刊《马克思主义者》〔The Marxist〕;但其中能见到的基本都是党的路线,真正的讨论则难觅踪迹。

[14] 薄陀罗卢迦〔Bhadralok〕,“受人尊敬的人”,“体面人”,包括婆罗门、卡雅斯塔以及拜迪雅等高等种姓;这些前士绅鄙视体力劳动者、商人和贫民。

[15] 对印共(马)在西孟加拉邦和喀拉拉邦记录的系统对比,见亚齐·瓦纳伊克:“印度的左翼战略”,《新左翼评论》第70期(2011年7/8月号)〔Achin Vanaik, “Left Strategy in India”〕。

[16] 从普拉纳卜·巴德汗就这些问题的看法中,我受益颇多,在此致谢。见巴德汗:“印度左翼可以避免采用的策略(二)”,《经济政治周刊》,2011年6月11日〔Pranab Bardhan, “The Avoidable Tragedy of the Left in India–「」”〕。

[17] 所拥有的土地面积不多于2.5英亩的家庭所占比从1980年的28%升至1995年的43%,据《西孟加拉邦农业人口普查》〔West Bengal Agricultural Census〕。

[18] 巴巴拉•哈里斯-怀特:《农村商业资本:西孟加拉邦的农业市场》〔Rural Commercial Capital: Agricultural Markets in West Bengal〕,德里,2007年。

[19] 1960年代末,仍然留在东孟加拉地区的印度教贱民脆弱无力,在政府暴力之下求生图存:在自己的许多社区被中央政府所破坏后,他们被遣送至不说印地语的其他邦;他们最后试图回到西孟加拉邦。在今天恰蒂斯加尔邦的丹达卡兰雅森林〔Dandakaranya〕中,一批试图回归西孟加拉邦的印度教贱民安营露宿,却悲剧性地被当地原住民当成入侵者驱赶出去。70年代末,孙德尔本斯的红树林中,就有长途跋涉而来的大约3万低种姓难民。左翼阵线政府以保护生态保护区的理由,禁止他们定居,并派警察驱赶。在新建的马里齐雅皮村〔Marichjhapi〕,最后导致了236人死亡。见马利克:“森林保护区的难民定居点”,《东亚研究杂志》第58卷第1期,1999年2月〔Mallick, “Refugee Resettlement in Forest Reserves”, in Journal of Asian Studies〕。

[20] 西孟加拉邦低收入人群所占比也超过了全印平均水平。

[21] 关于“飞地经济”,见弗朗辛·弗兰克尔:《印度的政治经济:1947—2004年》,第二版〔Francine Frankel, India’s Political Economy: 1947–2004, 2nd ed〕,德里,2005年,第14章。

[22] 前印共(马)国会议员,哈迪亚发展局局长,曾因在工会鼓动中成效卓著而引人注目。

[23] 后来,由于允许伊斯兰主义暴徒在一份反对孟加拉文小说家塔斯丽玛·纳斯琳〔Taslima Nasrin〕的宗教裁决后,将她逐出加尔各答,巴塔恰吉进一步疏离了知识分子。在这些暴徒中,还包括为楠迪格拉姆事件中受害穆斯林申诉的抗议者。

[24] 孟加拉语中的“丛林”指森林或者灌木丛,含有“未开化”的意思。

[25] 维·喀·沙什库马尔:“楠迪格拉姆行动内幕”,《印度防务评论》第23卷第1期(2008年)〔V. K. Shashikumar, “Operation Nandigram: The Inside Story”, in Indian Defence Review〕。

[26] 巴鲁恩·高什:“1000人被印共(马)开除党籍”,《加尔各答电讯报》,2011年1月16日〔Barun Ghosh, “1000 Face cpm Axe”, in Calcutta Telegraph〕。

[27] 在莫卧儿帝国时期,该地是孟加拉地区纳瓦布的府邸所在地,即该地区行政中心。(纳瓦布,Nawab-وّاب,乌尔都语音译,莫卧儿帝国各邦/省区总督的称号,后演变为尊称。——译者注)

[28] 斯米塔·古普塔:“巴尔达曼:被包围的左翼”〔Smita Gupta, “Bardhaman: Left under siege”〕,《印度教徒报》,2011年4月12日。

[29] 曾有计划在哈里普尔〔Haripur〕建设一座核电站。哈里普尔的海岸线是全球气旋最高发的海岸线。这一计划由于当地渔民的抗议而被搁置。

[30] 见印共(马)西孟加拉邦邦委官网:www.cpimwb.org.in。

[31] “全印农民联盟领导人承认印共(马)基础动摇,”,《政治家报》〔“CPM Losing Base, Admits Kisan Sabha Leadership”, in The Statesman〕,2010年12月30日。相关文章还有:玻利瓦尔·埃切维里亚的《“波将金”共和国》〔Bolívar Echeverría, Potemkin Republics〕和亚齐·瓦纳伊克的《次大陆的策略》〔Achin Vanaik, Subcontinental Strategies〕。

- 作者:赫亚·巴格〔Kheya Bag〕

- 译者:sovietlijie