最近对伯尼·桑德斯的攻击表明,民主党正有意降低民众的期望

桑德斯竞选团队确定无疑地激化了矛盾,不是吗?很明显地看到希拉里·克林顿和她的代理人反对保罗·克鲁格曼和沃克斯主张的全民公费医疗和免费高校教育制度。

奥巴马2008年总统竞选海报。这张海报是由街头艺术家,草根社会活动家谢泼德·费尔雷(Shepard Fairey)所做。这张海报表现当时收到危机打击的底层人民对奥巴马所寄予的期望。但是,奥巴马在任八年,达到了人们的期望了吗?2015年,在接受Esquire采访的过程中,被问到奥巴马是否达到他的期望,费尔雷说:“not even clos”。他的态度也正是多数底层老百姓的真实感受。因此,问题标题说民主党进入了“后希望(post-hope)”时期。

奥巴马2008年总统竞选海报。这张海报是由街头艺术家,草根社会活动家谢泼德·费尔雷(Shepard Fairey)所做。这张海报表现当时收到危机打击的底层人民对奥巴马所寄予的期望。但是,奥巴马在任八年,达到了人们的期望了吗?2015年,在接受Esquire采访的过程中,被问到奥巴马是否达到他的期望,费尔雷说:“not even clos”。他的态度也正是多数底层老百姓的真实感受。因此,问题标题说民主党进入了“后希望(post-hope)”时期。

已经被系统性地压低了35年的民众的期望值,一定会被进一步地压低——不管是克林顿说的,进入大学一个人需要“利益共享,风险共担(skin-in-the-game)”,还是众议员约翰·刘易斯对大家的提醒:在美国没有什么是免费的。左派的质疑迫使民主党的中间派显露出自己不过是资本主义的傲慢的工具。

最近跳出来的是保罗·斯塔尔,美国展望杂志的联合创始人。作为一向温和的自由主义的沉闷化身,斯塔尔已经对伯尼·桑德斯扣上了“赤色分子”帽子而对其猛烈的抨击——甚至以他自己的标准来看,也是子虚乌有的。

斯塔尔披露,桑德斯绝不是自由主义者,而是一个社会主义者,他或许会称呼自己为民主社会主义者以确保自己不是布尔什维克——斯塔尔是这么说的。但是这没有阻止斯塔尔点燃大家对国有制和中央计划的恐惧。还好,“古拉格集中营”一词还没有出现,但这很可能是一个疏忽。

斯塔尔的确有一个实质性的观点——桑德斯的税收提案不足以从财政上支撑一个斯堪的纳维亚式的福利国家。向富人征收更多的税可以实质性的增加财政收入,但是还远远不够。

部分观点以为,增收累进税妨碍了财富的积累和继承。CEO的收入从20世纪80年代早期以来增加了如此之多,一个重要的原因就是对他们征收的税收下降了;若对他们苛以重税,给能力超强的老板(überbosses)这么高报酬的动机一开始就会小很多。就像是对烟草和碳排放物征税——你可以藉此增加财政收入,同时也远离了有毒物质。

但是,为了免费的高校教育制度和全民公费医疗,你真的不需要一个瑞典的或者丹麦的那样的税收结构。作为桑德尔(Sanderista,意思是桑德尔和他的政治思想的支持者)政治革命的第一步,它是高度可行的。正如我在2010年回复的那样:

在美国,要实现高等教育完全免费一点都不难,这还占不到整个GDP的2%。私人承担的部分大约占GDP的1%,是美国最有钱的1万个家庭的收入的三分之一,或者是五角大楼三个月的开销,还不到四个月中由于我们没有全民公费医疗所造成的管理损失。但是在竞选中提出这样一种提案,你将被认为是个疯子。

这最后一句话成了一句并不坏的预言。

当斯塔尔讨论免费医疗时,实在是太不接地气了。在某种意义上,这相当令人惊讶,因为他曾经写过一本厚厚的关于美国医疗的书,尽管已经是三十四年之前了,但是他对此领域还是应该比较熟悉的。但是竞选活动的压力经常使得辩护士们失去了大脑的高级功能。这大概是他写下下面这些话的唯一合理的解释:

桑德斯的政府买单的医疗计划同样显示了对现实世界中的后果的漠不关心。该计划要求取消所有病人的开销,承诺覆盖所有的服务,包括长期的护理。医疗占美国GDP的17.5%,桑德斯的计划会将很大份额的经济活动纳入联邦政府的控制之下,而且还使得这一份额增加。另一种看待免费医疗的方式是,全民医疗会让华盛顿成为唯一的检查点(checkpoint),让所有其他人——病人,供应商,雇主,或者是州政府——失去了监控过量费用的激励,更不用说控制这种费用了。这将使得,除了对医疗部门的联邦政府管理之外,人们别无选择了。

从哪里说起好呢?为什么从原则上讲,病人要“分担费用”?他们已经为这些服务缴纳过税了。根据希拉里的“利益共享,风险共担(skin-in-the-game)”理论,迫使病人付钱会降低需求,从而减少消费,但是这是一种野蛮的成本控制的方式。医疗费常常会迫使人们放弃治疗,一段时间后会导致医疗费用升高,更为重要的是带来了无谓的病痛之苦。

一个远为有效的控制成本的方式是利用政府的购买力要求医院和制药公司降低价格。这是文明国家的通行方式,尽管事实好像已经与斯塔尔擦肩,很有可能是因为他正在忙于努力细致地提出另一个完全相反的主张:通过“让所有其他人——病人,供应商,雇主,或者是州政府——失去了监控过量费用的激励,更不用说控制这种费用了”,免费医疗会“使得这一份额增加”。“对医疗部门的联邦政府管理”到底有什么错?医疗保险(medicare)就为超过百分之六十五的人口提供了“医疗部门的联邦政府管理”,而且运行得很良好,非常受欢迎。

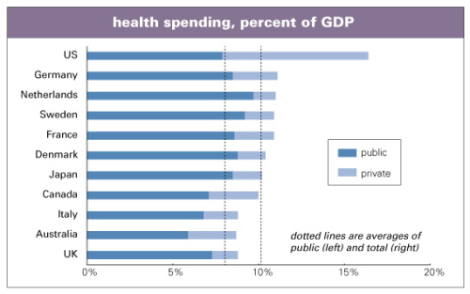

斯塔尔提到了我们向医疗计划投入了GDP的17.5%,却没有把这一数字置于一个合理的语境当中。这里有一张非常有意思的表,这张表基于经合组织(OECD)的数据。这张表展示了经合组织里34个国家中的部分成员国的医疗保健在GDP中占的份额,分成公共和私营两部分。(将二者合在一起那就得到了总数。)

这张表有几个引人注目的地方:

- 最引人注目的是美国在总数上领先了太多:和其他所有罗列国家的平均数1%(由右边的垂直的点画线表示)相比,我们花了GDP的16.4%在医疗保健上。想起所有这些国家的医疗保险基本覆盖了它们全部人口的大多数,不像美国有10%的人口没有医疗保险(有医疗保险的人之中的有很多人的保险覆盖面也有限得很),从奥巴马医改开始生效起到现在情况也几乎没有改观(盖洛普公司的数据是12%的人没有医保,比人口统计局得出的数据稍微高一点,尽管先是下降再是趋于平缓的趋势是一致的)。

- 另一个引人注目之处,尽管没有那么明显,就是美国政府公共支出占GDP的9%,仅仅比平均的8%低了0.1%。换句话说,美国政府花了跟别的国家的政府一样多的钱,然而做成的事情却比别的国家少多了。7.9%的百分比比起意大利,澳大利亚,英国的公共和私人支出的总和也少不了多少。

- 然后另一个显著之处是医疗保健的私人支出占比的大得诡异:占了GDP的5个百分点,超过了其他国家平均数的四倍,几乎是加拿大私人支出的三倍。

- 这些支出有产生更好的结果吗?似乎并没有:我们的人均寿命为8岁,比这些国家的人均寿命的平均值要短三年。

- 所以斯塔尔引用的关于现实世界的小讲座中一切,与现实世界并不一致。

在希拉里竞选阵营里面有一种有悖常理的美国例外论在流行:就是因为这些东西在别的国家适用,所以并不意味着在美国也同样适用。正如希拉里所说的那样,“我爱丹麦,但是我们不是丹麦,我们是美利坚合众国。”非常正确,但是与免费医疗在这里不起作用没有任何关系。唯一的障碍是政治精英们——包括希拉里和斯塔尔在内——并不想要它。

斯塔尔文章其余部分是对社会主义喋喋不休的非常笨拙的指摘,尽管桑德斯并不是一个真正的社会主义者。这种指摘会让在冷战环境下长大的人产生共鸣——尽管不是我们当中所有人!——但是我们当中的年轻人似乎并不为之所动,他们当中很多人甚至为社会主义的理念所倾倒。事实上,这不像是资本主义为他们做得很好的样子。然而斯塔尔并不想听到这些。

斯塔尔同时发现了桑德斯在政治上媚俗大众的方式:

桑德斯也正在做左右两派的民粹派所善长做的事情:动员不满。对亿万富翁和华尔街的攻击可以诱导愤怒的群众轰烈地支持自己,但是针对引发愤怒的首因却没有很好的解决方案。

但是民众有很多的忿恨的东西——为什么不可以用来作政治动员呢?免费教育和免费医疗是很多问题的很好的解决方案。只是斯塔尔不喜欢而已,(他喜欢的)最好是将教育费用问题扔给一些语意含糊,令人费解的计划(这明显需要做很多勤工俭学和上网学习),将医疗保健留给一个只受轻微管制却得到慷慨资助的保险行业。

建制派民主党人不仅仅是走到了“后希望”——他们已经向民主宣战了。

- 原文标题:The Post-Hope Democrats

- 原文链接:https://www.jacobinmag.com/2016/02/hillary-clinton-bernie-sanders-single-payer-starr-american-prospect-redbaiting-socialism/

- 作者:道格·亨伍德

- 译者:瑰行绮意