我饶有兴趣地读过了你们在上一版(指International Critical Thought 2011 Volume 1, Issue 1,该杂志由中国社会科学院主办——译者注)中关于中国模式的论文。我同意祝东力论文(A way out of a global dead-end: A reading of When China Rules the World by Martin Jacques)和程恩富(Fundamental elements of the China model)论文中的大部分观点,同时对潘维的论文(Reflections on the ‘China model’discussion,亦可参考媒体报道:《潘维新解中国模式:中华民族有最精致的制度文明》http://edu.ifeng.com/gaoxiao/detail_2012_03/21/13345603_0.shtml 有很大的意见。因此我要先谈谈潘维的论文。

对我来说潘维的论文表达了一种保守社会观点的极端形式。令人难以置信的是,中国社会科学院马克思主义学院会发表这样的文章。潘维的理论框架和他论证用的术语一些是属于当前的西方单极自由主义意识形态,而另一些则是中国封建社会关系的理想化。由马克思主义衍生出的概念完全缺位,甚至被当做敌对思想来驳斥:

“人在本质上都是相同的,故组织和管理人类社会的方式也是相同的”

之后又有

“中华文明的延续性是惊人的,更令人惊讶的是它的制度设计——中华文明的支柱——直到今日仍然有延续性”

这些地方都很明显地违背了历史唯物主义的基本原则——他对人类社会从未改变过的断言终究是有矛盾的。他是想表达:已经延续了数千年的中华文明的社会关系有一种不变的特性。他还论述道,由于中国的这些社会制度非常特别,那些适用于世界其他地区的概念——比如阶级和阶级意识——中国社会都不适用。但他断定“人在本质上都是相同的,故组织和管理人类社会的方式也是相同的”就与上述观点发生了冲突。

如果是那么一回事的话,中国社会的组织和管理本质上就与其他一切社会都一样了。那样的话,他的“中国特殊论”的论点还剩下什么呢?

他论到中国社会的基本单元是家庭:

“家庭是基本的社会和经济单元,而不是带有阶级背景的个人。在中国农村,家庭从过去到现在都是基本经济单元;在中国城市,超过99%的注册公司都是微型家庭企业”

家庭在全世界都存在着,而且认为家庭是社会中心结构的观点并不只在中国有,相反,这是世界上大部分保守社会思想的特征。我们可以从伊斯兰教或天主教的资源中得到印证:

“婚姻及家庭是社会中心结构,它必须被支持,被强化,而不是被削弱”(1)

保守的撰稿人对家庭的强调通常是和对家庭受到压力,或是被现代社会削弱的担忧连在一起的,更确切地说,他们担忧传统形式的家庭被现代社会削弱。潘维看起来在这方面并不担忧。他仍自信满满地表示:家庭依然是中国社会的基本经济单元,不论是在农村还是城市。

但他这是什么意思?

家庭在何种意义上是基本经济单元?

如果他把人类的再生产视作社会的基础的话,那么他可能有些道理,家庭执行了许多抚养孩子和让儿童社会化的工作。但社会的工业化以及随之而来的普遍的学校教育,使得再生产作为社会存在的人类的工作越来越多地被教育系统完成,而不是家庭。随着学前教育以及保育工作的流行,养育的社会化趋势越来越明显了。曾经由家庭来教授的语言和照顾自己的基本技能开始由幼儿园教授。中国的学前教育已经很发达,而随着学前教育的增长,家庭在这一领域的作用也将逐步被取代。计划生育以及家庭规模的缩小意味着照顾小孩所需求的女性劳动力逐渐衰减——这在中国和很多发达资本主义国家都可以看到。在此进程中,女性不再主要于家庭内发挥经济生产者的作用,她们成为了雇佣劳动者。

但是很明显,当潘维说家庭是经济的基本单元的时候,他不光指家庭中的儿童照顾和三餐准备。他强调:在中国,生产的其他形式也是主要由家庭完成的。但真是这样么?

历史上,封建阶段社会的小农农业大部分依赖于家庭农场,它为家庭提供赖以生存的食物。在这一点上,封建农业体制与其他农业形式不同,比如:奴隶种植园,现代资本主义农业综合企业,苏联的社会化农业及中国在1960年代到1970年代的社会化农业。那么当潘维说家庭一直都是中国农村经济生产的基础的时候,他表现出了对他祖国历史的选择性失忆症。

但城市又是怎样呢?

他说:“在中国城市中,超过99%的注册企业都是微型家庭企业。”这有可能是事实,但这既不能表明99%的人口都在微型家庭企业中谋生活,也不能表明99%的中国国民收入是微型家庭企业产生的(实际上,中国500强企业的总营收已经接近GDP的一半。目前第二三产业中,全国仅三分之一的劳动者约2.5亿人是在个体私人经济就业,而个体工商户中的就业人数约一亿人。无论从哪个方面看,微型家庭企业早就不是中国社会生产的主体了——译者注)。

在他的陈述中,城市人口的主要部分——雇佣劳动者——消失了。对潘维来说工人阶级并不存在。他想通过家庭企业说明的东西也很含糊。家庭企业可能一开始只使用家庭成员的劳动力,但随着它变得越来越富裕,就会雇佣劳动者。一旦雇佣劳动者的数量超过家庭成员的数量,这个家庭就进入了小资本家(这里的小资本家不是指小资产者,英文用到是petty capitalist。中文的小资对应的是petty bourgeois,只有当构成剥削时,petty bourgeois才上升petty capitalist,二者的区别类似于中农和富农——译者注)的行列。

潘维假装现在中国没有社会阶级,甚至从来没有过任何社会阶级。一些人富裕而一些人贫穷就是会发生,富人和穷人的加速两极分化就是会发生。但为什么一些人富而其他人穷?

马克思提供了一个答案:生产资料,土地或资本所有权的不平等,使得这些资源的所有者占有了那些没有资源的人的剩余劳动时间。结果就是他们越来越富,而受剥削者一直贫穷。

潘维认为中国社会既没有阶级也没有阶级意识,这对于20世纪初中国历史是很荒谬的。

众所周知,中国马克思主义者在1920年代对中国存在的阶级进行了详细的研究。在这一分析的基础上,中国共产党利用受剥削阶级的阶级意识,成功组织了可能是世界历史上最大规模的革命。中华人民共和国的存在正是阶级对立和阶级斗争的持久的纪念碑。

很多阶级社会的官方意识形态都试图推广这样的思想:富人和穷人的利益可以调和,因此服务于全体人民利益的国家是存在的。潘维从表面上判断就接受了这种官方意识形态:

“传统和现代中国都盛行民本主义(Minben-ism),即:政府应为了全体人民的利益而存在;否则它就应被推翻。”

作为一名不说中文的人,我不能理解像是民本主义这样的概念的微妙差异,但是它看起来很像美国人和经典共和主义的宣言。美利坚共和国宣称是为全体人民利益的政府。最有名的美利坚共和国总统说:

“任何地方的任何人,只要有想法有力量,就有权起义,推翻现存政府并组建一个更适合他们的新政府。这是最宝贵——最神圣——的权利,我们希望且相信,这一权利将会解放全世界”(亚伯拉罕·林肯)

关于政府应为全体人民利益服务的观点,中国没有什么特别的。宣称国家为全体人民的利益而行动是共和主义的普遍特点。拉丁语词组res publica是republic的词源,而英语中经常把它翻译为共同体(commonwealth),它与为全体人民的共同利益行动的主张有相似的意义。罗马共和国与之后的罗马帝国都宣称为共同利益行动。

图一:为颂扬第一任罗马皇帝而建立的和平祭坛(ara pacis)或奥古斯都和平祭坛(altar of augustan peace)。它象征性地表达这样的主张:皇帝是人民富足昌盛的源泉。一个女神,和一对双胞胎处在一幅人丁兴旺,繁荣昌盛的景象中,她的膝盖上坐着的小孩可能表示神话中的罗马创立者。

图一:为颂扬第一任罗马皇帝而建立的和平祭坛(ara pacis)或奥古斯都和平祭坛(altar of augustan peace)。它象征性地表达这样的主张:皇帝是人民富足昌盛的源泉。一个女神,和一对双胞胎处在一幅人丁兴旺,繁荣昌盛的景象中,她的膝盖上坐着的小孩可能表示神话中的罗马创立者。

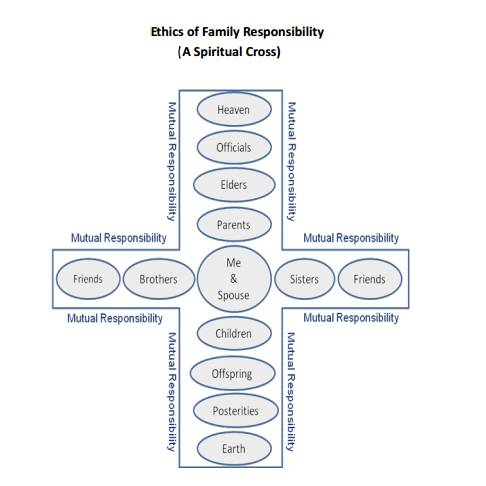

在“国父”(pater patria)这个词中,罗马帝国主义利用家庭生活的象征创造了皇帝为全体利益行动的思想。这看起来与潘维在其图表中提出的意识形态很相似——家庭责任伦理(一种精神上的十字架)。很难知道一份科学出版物怎么会接受这样的图表。潘维真的相信他的图表所表达的东西么?

或者说他只是把它作为旧中华帝国的意识形态的一例而提出来的呢?这样的话它就不特别是中国的,反而可能是从罗马家长制奴隶社会中复制出来的。甚至在官员之上的“天”都是相同的。

(奥古斯都)在众神的会议中凯撒被钦定而得到了他的地位。

我们要相信中国和罗马的皇帝是神么?

否则我们要用唯物主义的方法得出:神及他们的会议的思想仅仅是真实的阶级力量在想象的超自然世界中的投射么?

仅从从表面判断,从而接受这些共和国和帝国为共同利益行动的主张既幼稚又缺乏批判。美利坚共和国政府真的是为共同利益行动的么?还是主要为富裕阶级的利益行动呢?

罗马和中国皇帝可能都曾经宣称为共同体(res-publica)或民本(minben)服务,但更批判性的方法会质问:共同的福利和繁荣如何定义?

它的定义受到历史的局限,通过当时盛行的生产的经济模式来定义。在中华帝国,罗马帝国或是在早期美利坚共和国,共同繁荣看起来与奴隶的存在相当搭配。在今天的美利坚共和国,共同繁荣看起来与工薪奴隶体制很搭配,后者产生了工人平均收入和富裕阶级收入的巨大差异。根据美国国内税收数据,2005年美国最富有的1%获得了全部收入的21%,同时后50%的人只得到12.8%的国内总收入。因此顶层的1%的个人平均收入是后50%的人的87倍。只有在资本主义对繁荣的定义中这种程度的不平等才能被等同于“共同富裕 ”。

更不用说根据联合国开发计划署的数据,当前中国的基尼指数(或收入不平等指数,中国是41.5,美国是40.8)甚至比美国更差。相比而言社会最平等的国家:日本,瑞典,丹麦的基尼指数在25左右。

我发现自己对祝东力的文章更为认同,其中提出了一些真正深刻的见解。

在重述中国的发展道路时祝东力写到:

“1949年后,带着苏联的短期援助,毛主义的社会主义开始对中国进行现代化:先通过暴力革命征收高收入群体的财产,再利用他们的财富作为新工业化投资的基础。”

这是很有意义的观点。只有在进行过激进而彻底的农业革命的国家(如中国和30年前的俄国),才有可能将从前地主阶级的奢华消费重新导入生产性投资。印度就没发生过这样的革命,因此它获得国家独立后经济增长的速度就非常低。今日中国GNP中进入资本投资的比例高到近50%。

这对于所谓“中国模式”的持续性具有重要意义。假设有一个“典型”中国企业,我们假设这个企业的营业额可得到10%的利润。假设利润的一半被所有人消费了,另一半留着用来进行内部投资。如果这个企业是国企的话,进行投资的部分就会显著增大。那么即使是企业支撑的私人部分——所有人的非生产性消费——都会每年增长5%。

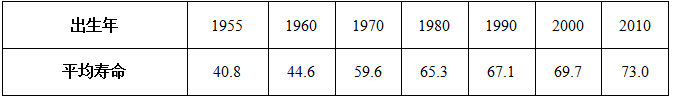

经济的资本主义部分几十年来都可以表现出这一秩序下稳定的增长速度。随着典型企业的增长,它会雇佣更多员工,购买更多的原材料和更大规模的经营场所。让我们假设它雇佣员工与营业额同步增长,即每年5%。如果什么东西以每年5%的速度增长,那大约每过14年它的数量就会翻倍。假设在1990年这家中国企业雇佣2亿人,到2004年就会增长到4亿人。很明显,即使是在世界上最人丁兴旺的国家,这种增长速度也不会持续很长时间。这种雇佣人数迅速增长依赖于从农业吸引而来的过剩人口。历史上农民人口具有相当高的生育率,这对生存是有必要的,因为他们有严重的幼儿夭折情况。在毛的共产主义政府下,中国现代化的第一阶段伴随着一些公共健康措施:提供“赤脚医生”,接种疫苗运动,限制害虫的措施,清洁水的供给。这些措施显著提高了幼儿生存率并增加了人均寿命。如表一

表一:中国人平均寿命的增长

这创造了大量潜在的可被吸引到工业雇佣的过剩人口(见表2)

表二:由年龄分类的中国人口发展情况。未来数据是United Nations Population Projection, 1998 Revision, Medium Variant (million)导出的。注意2010年以来经济上最活跃的20-49岁人口开始下降。

在毛领导的政府时期,政策就是在公有农工复合体(即“人民公社”)中利用这些剩余劳动力。这些公社是以社会主义模式而不是资本主义模式运营的,其成员用“工分”而不是货币来偿付劳动。之后的政府解体了公社,出现了大规模导向城市的移民,扩张的资本主义部门也吸收了大量剩余人口。随着人民转移到城市并从农民变成雇佣劳动者,家庭结构也发生了变化。看起来潘维忽视了这些变化。

家庭不再是把孩子作为额外劳动力的生产单元了。工业化社会需要把孩子送进学校并由他们的父母提供资助。过了大约一代之后,工人阶级家庭就变小了,人口增长减缓,对城市的移民也变得不那么显著了。一胎政策加速了中国的人口转变,但是早期资本主义国家都经历过相似的人口转变过程。

向城镇的移民将持续到本世纪中叶,但应当注意到一个国家城市化的程度代表的是无产阶级化的程度。中国一部分农村人口受乡镇企业的雇佣,就像潘维和Park描述的那样。2002年农村4.89亿经济活跃的人口中有1.32亿在乡镇企业中工作。这些企业是公社的工业部分的继承者,而且仍然是集体所有的。

在2002年的3.24亿中国工人中有50%的劳动力仍然是农民。到2004年这个比例就下降到47%。如果从农业国家到工业国家的转变是以这样的速率并于2025年在经济上达到顶峰的话,中国潜在的劳动力储备将大体在接下来的20年内耗尽。

现在,一个国家劳动力的增长与利润率有很深的联系。这一观点最初由卡尔·马克思在《资本论》第三卷他对利润率下降的讨论中提出。他表明资本的有机构成c/v随着利润率的下降而增长。他还提出资本的绝对过度积累的问题。

“只要为了资本主义生产目的而需要的追加资本=0,那就会有资本的绝对生产过剩。但是,资本主义生产的目的是资本增殖,就是说,是占有剩余劳动,生产剩余价值,利润。因此,只要资本同工人人口相比已经增加到如此程度,以致既不能延长这些人口所提供的绝对劳动时间,也不能增加相对剩余劳动时间(后一点在对劳动的需求相当强烈从而工资有上涨趋势时,本来是不能实现的);就是说,只要增加以后的资本同增加以前的资本相比,只生产一样多甚至更少的剩余价值量,那就会发生资本的绝对生产过剩;这就是说,增加以后的资本C+ΔC同增加C以前的资本C相比,生产的利润不是更多,甚至更少了。在这两个场合,一般利润率也都会急剧地和突然地下降,但是这一回是由资本构成的这样一种变化引起的,这种变化的原因不是生产力的发展,而是可变资本货币价值的提高(由于工资已经提高),以及与此相适应的、剩余劳动同必要劳动相比的相对减少。”(《资本论》第三卷,马恩全集中文版第二十五卷上 第280页)

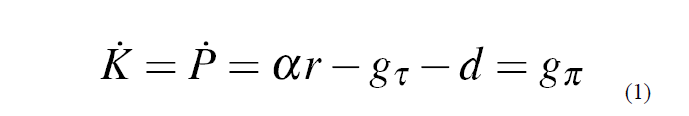

如果利润和资本储备以相同的均衡速率增长14111-6,那么利润率将会保持稳定或说保持均衡状态。在均衡状态有没有某个确定的利润率呢?

有,由均衡状态可得

其中是利润中用于投资的那一部分,是利润率,是技术进步造成的劳动生产率的增长速率,是资本储备的贬值速率,而是雇佣人口的增长速率。这一等式表明,劳动人口的增长稳定下来,人口不再增长以后,均衡利润率将会接近0。均衡利润率由以下等式给出:

这一利润率的推导请参见(科克肖特 等,2009)。

这一背景下,均衡利润率表示什么?

它是适应于当下技术和劳动力的增长、以及利润在生产性和非生产性领域的投入比例的利润率。

如果劳动力的增长,技术的增长或非生产性领域的花费发生变化,均衡利润率自身也会变化。重点有:

如果人口增长减缓,均衡利润率就有下降的趋势

如果更多利润都被投入生产,均衡利润率会下降,反之亦然

如果技术增长加速,利润率就会上涨

实际利润率将趋向于这一利润率,因此如果实际利润率不同于均衡利润率的话,实际利润率就会趋向均衡

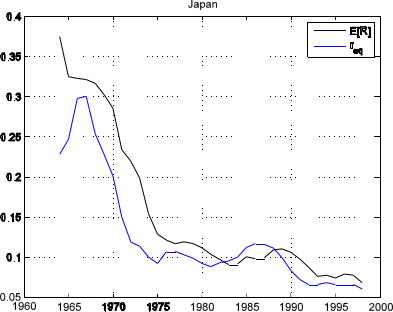

通过观察日本——一个工业化发展略微超过中国的国家——我们可以得到验证。图二中我们看到,从马克思的理论衍生的均衡利润率理论准确地预测了之前几年日本的实际利润率。

图二:日本的实际和均衡利润率。数据是Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table Version 6.3,Center for International Comparisons of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, August 2009的数据计算导出的。注意均衡利润率像吸引子一样引导着实际利润率。还要注意两个利润率都随着人口稳定而下降了。

图二:日本的实际和均衡利润率。数据是Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table Version 6.3,Center for International Comparisons of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, August 2009的数据计算导出的。注意均衡利润率像吸引子一样引导着实际利润率。还要注意两个利润率都随着人口稳定而下降了。

它还表明:随着生育率下降和农业后备军用尽,均衡利润率就下降到刚刚足够补偿资本储备的贬值,后者是由于磨损和马克思所谓的“无形损耗”,即劳动生产率的提高所引起的旧资本储备的贬值。

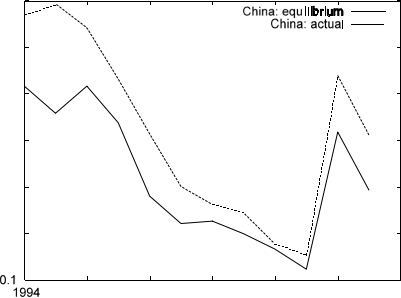

中国资本储备的数据难以获得,但我在图三中试图使用永续盘存法(permanent inventory method),采用中国统计年鉴中的数据,计算一段相似的时间序列来估计中国资本存量。和日本一样,利润率存在下降的趋势;而且除了2004年国民收入的工资部分发生突然下跌以外,马克思主义均衡利润率都预测了实际利润率的变化,这也和日本一样。

这表明,在接下来的几十年中,当前混合了公共和私人资本的中国模式经济将面临日本已经历过的同样的利润率下跌。

最终的结果一定是祝东力所描述的稳定态:

“在接下来的几十年里,我们会迎来新的‘稳定态’,这是摆脱全球资本主义困境的唯一出路。而获得对应于这种‘稳定态’的体制安排的唯一方法是全球社会主义。”

就资本积累来看,日本可以说已经达到了这种稳定态,而几十年之内中国也会达到。

这就表明资本主义利润这种现象只是历史上短暂的一瞬,仅仅是资本对劳动的相对短缺造成的。一旦增长的劳动力供应不上资本,像马克思预言的那样,资本的净积累就是不可能的了,而利润率就衰减到仅仅能把资本存量维持在稳定状态。

图三:中国利润率的趋势。我们看到与日本相似的趋势,但它在2004年被一次剧烈的利润上涨打断了,那是由于剩余价值率的增加。数据来自中国统计年鉴,资本存量是利用与图二一致的Penn World Table,采取永续盘存法估算的。

图三:中国利润率的趋势。我们看到与日本相似的趋势,但它在2004年被一次剧烈的利润上涨打断了,那是由于剩余价值率的增加。数据来自中国统计年鉴,资本存量是利用与图二一致的Penn World Table,采取永续盘存法估算的。

自1980年代以来,欧洲和美洲工会就一直被工作输出到中国所威胁。在未来几年里,随着中国的劳动供给越发紧缺,中国的工会就会更有战斗力。80年代以来的国际工人运动的衰退就是由于世界市场上劳动力供过于求。中国惊人的资本积累正在迅速逆转这个平衡。资本而不是劳动将很快饱和。导致1970年欧洲社会危机的进程将在半个世纪后于亚洲重演。作为国民收入一部分的工资会趋向上涨。资本的回报率将会下降。国家为了应对工人阶级的越发强大的社会力量,会采取更多社会民主措施。

利润相对于利率的下跌会激化资本的两极分化,使其变成债权人和债务人企业。一部分企业不得不宣告破产。如果发生了足够的破产,大萧条就来了。

中国是由共产党领导的。这个共产党允许大规模资本的发展,而且其领导成员还与资本主义企业有着千丝万缕的联系。但这个党也让工资和就业率持续上涨。自他们抛弃毛主义拥抱市场以来从来没发生过一次萧条。1930年代美国那样的大萧条将会是一个政治炸弹。为防止它发生,中国中央银行就要被施压保持低利率。

日本的经验告诉了我们这种措施的极限在哪里。那些承受着本足以将他们压垮的债务的企业仍在维持贸易。坏债或无法收回的债务逐渐填满了日本银行的资产负债表。中国也会这样。国家将不得不将私有部门国有化并加强对经济的直接控制。由中国的对外开放启动的当下这条全球经济发展循环也行将就木,资本主义社会秩序将面临全球规模的经济及政治危机。关于治理经济的替代方案的议题将重新被提出。人们将不得不面对调节经济的替代性方案,而这一替代方案自苏联解体后就一直被遗忘了。现存的中国模式也将会被抛弃。

因此我同意祝东力的结论:

“这一全球社会主义有三个前提条件:第一,全球资本主义的总危机,包括金融,经济,社会,政治,环境和价值;第二,美国霸权的完全衰退;第三,真正代表全球利益的世界政府的建立。这一全球社会主义会为使用而进行计划生产(非市场导向),而不是为利润生产”。

参考文献

Bishops, C., 1998. Themes of Catholic Social Teaching. Washington, D.C.:United States Conference of Catholic Bishops Publishing.

Cockshott, W., Michaelson, G., Cottrell, A., Wright, I., Yakovenko, V., 2009. Classical econophysics. London: Routledge

Marx, K., Fernbach, D., 1981. Capital: A critique of political economy (Vol. 3, D. Fernbach, Trans). London: Penguin.

潘维, S., Park, A., Apr 1998. “ Collective Ownership and Privatization of China’s Village Enterprises.” William Davidson Institute Working Papers Series 141, William Davidson Institute at the University of Michigan Stephen M. Ros Business School, available at http://ideas.repec.org/p/wdi/papers/1998-141.html.

Rostovtzeff, M., 1960. Rome. Edited by Elias J. Bickerman , Michael Ivanovitch Rostovtzeff, Mikhail I. Rostovtzeff. Oxford: Oxford University Press.

Tse-Tung, M., 1956. “Analysis of the classes in Chinese society.” Selected Works of Mao Tse-tung, Vol. 1 1926-1937.

Virgil, Thomas, R., 1988. Virgil, Georgics. Cambridge: Cambridge University Press.

Zachariah, D., 2008. Determinants of the Average Profit rate and the Trajectory of Capitalist Economies. Paper Presented at the conference on Probabilistic Political Economy, Kingston University, July 2008..

International Critical Thought – Volume 1, Issue 1

- 原文标题:Comments on the ‘China model’

- 原文链接:https://www.researchgate.net/publication/233435366_Comments_on_the_%27China_model%27?ev=prf_pub

- 作者:科克肖特

- 译者:扫地工