译者按: 本文为2015年五月西班牙地区选举的前夕,PODEMOS党总书记伊格莱西亚斯的采访讲稿。PODEMOS党在2013年成立,2015年12月20日,首次参加西班牙众议院大选,赢得69个众议院席位。PODEMOS党成立不到三年时间,已经一跃成为西班牙第三大党,打破了西班牙维持已久的两党格局。虽然本文是一年前的访谈,但是文中对08次金融危机的爆发后对西班牙政治产生的影响,2011年的15-M运动与西班牙的年轻人的政治意识的关系,这个运动与PODEMOS党有什么样的联系,以及PODEMOS党的策略等等问题做了详细的论述。这对我们了解这个新兴的左翼政党有很大的帮助。

原文编者按: 不断加强的紧急政策塑造了新的政治秩序,欧洲的两党体制遭受着越来越大的压力。社会党国际的中左派名声败坏,已经被他们的核心选民所抛弃。这些选民有的转向右边,而有的则转向左边。在大多数情况下,民众的愤怒已经通过反体制政党表达出来:英国独立党和法国的民族阵线,苏格兰民族党和爱尔兰的新芬运动,以及希腊的激进左翼联盟。在意大利和西班牙,反紧缩政党是从头建立起来的——这是自1982年巴西劳工党成立以来,第一个具有群众基础的左翼政党。在希腊,“三驾马车”已经迫使激进左翼联盟政府正面对抗德国主导的欧元区政权。而对于西班牙的PODEMOS党和意大利的五星运动(Five Star Movement)来说,主要的目标仍然是国家制度和它的统治秩序,它们都可以被视为“阶级制度(the Caste)”。但是,与五星运动不同,PODEMOS党背后是群众抗议运动——2011年5月愤怒者占领运动(indignado occupation),以及自那之后,长达两年时间的反对驱逐和削减开支的直接行动。在政党产生或者形成方面,领导层也是完全不同的。在2014年创立PODEMOS党的马德里康普顿斯大学讲师的核心团体,要比M—5运动的领导者们年轻三十岁。上世纪九十年代,知识分子与政论家在奈格里(Negrian)的政治理论和另一种全球化(alter-globalism)思想风潮中,都激进化了。他们的表达能力首先在社区电视节目上得到锻炼。与玻利维亚、厄瓜多尔和委内瑞拉的激进左翼政府一同工作的经历,带给他们实际工作的信心。同时,这种经历也有助于解释,为什么他们敢于如此大胆地在国家政治层面来鼓动愤怒者的不满。巴勃罗·伊格莱西亚斯(Pablo Iglesia),PODEMOS党的总书记,1978年出生在一个马德里左翼家庭。当他还是中学生的时候,就投身于西班牙共产党的活动中。伊格莱西亚斯最开始学习法律,继而攻读政治学与电影研究,从自治主义(post-autonomism)——他的博士论文题目是“大众集体的反国家行为——转变为葛兰西的文化批评:《大屏幕之前的马基雅维利》(2013年)提供了对如下作品的解读:《好人寥寥》《狗镇》《出西班牙记》《爱情是狗娘》以及葛兰西、赛义德、沃勒斯坦、布雷赫特、哈维、巴特勒视角下的库布里克的《洛丽塔》”。2014年出版的《民主的争论》(Disputar la Democracia)是严格的书面宣言,它痛斥了西班牙政治秩序的腐败,而这种腐败,是与基于房地产投机的发展模式一体的。在2015年五月西班牙地区选举的前夕,伊格莱西亚斯对PODEMOS党的策略进行了阐述,并回答了新左派评论的问题。

了解“我们可以党”(PODEMOS)

作者:巴勃罗·伊格莱希亚斯

译者:Adolf Stalin、格瓦拉的马黛茶

校对:路过海王星的水滴

问:2008次金融危机的爆发造成了一系列不可预计的政治后果,尤其是在欧洲。那么,对于激进左翼而言,如何才能以最好的方式,去应对这一前所未有的挑战?

答:这里的目的是,解释和分析PODEMOS党在西班牙的政治策略:我们是谁,我们来自哪里,我们要去哪儿——这是对所能记起的自去年12月我被选为PODEMOS党的领导以来所有问题的最全面的反思。这也是一个机会,能在主流媒体之外,发出我自己的声音。我的身份是多重的——党总书记、政治学家和理论家中,如果没有其他的身份,我也不可能成为总书记。这种多重身份,是PODEMOS党的一个特性。面对欧元区的危机创造的前所未有的政治局面,我们的出发点是认识20世纪左翼的失败,《新左派评论》也已经谈到过了。

“对于今天现实的左翼力量来说,唯一的起点,就是对于历史性失败有一个清楚的认识。”就像安德森在《重生》 杂志的第一期(2000一月~二月)中表达的。安德森呼吁毫不妥协的现实主义立场,拒绝与执政系统的任何和解,以及任何对其力量安慰性的低调陈述:第16页,13–14。霍布斯鲍姆笔下的“短暂世纪”,从布尔什维克革命到柏林墙倒塌,见证了法西斯主义的恐怖、战争和殖民暴力,但也见证了一个时代的希望和社会进步。在1945之后,发达资本主义国家的社会计划,对于主要工业部门的工人而言,改善了社会财富的再分配状况,也提高了他们的生活水平,尤其是在工会组织强大的地区。俄罗斯和中国革命虽然被证明不能将经济再分配与民主相结合,但在现代化和工业化上却创造了毋庸置疑的进步。苏联的强大军事实力,是击败纳粹的主要力量,这也是经济发展的证明。在二战之后,苏联代表了一个真正能抗衡美国干涉主义的力量。如果说,在冷战时期,苏联的东欧卫星国们,并没有获得任何真正的主权,那它起码也开辟了反殖民运动对抗美国霸权的空间,并且促使福利国家和社会权利在西方扩展。

从20世纪70年代起,美国和其他西方国家,将他们的赌注押在了这样的政策上——旨在清除他们在经济上的积弊:打破贸易壁垒、强化财政金融部门、公众财产的私有化和加速低附加值产业迁移,同时建立起法定美元制度。苏联集团的失败,不仅极大地推进了华盛顿共识,还帮助了金融资本在欧盟取得优势。它以宪法的形式写进了马斯特里赫特条约,各成员国同意放弃货币主权,并将其转让给“独立的”欧洲中央银行。防止新的单一货币损失的欧元趋同标准和稳定公约,标志着统一的德国在欧洲一体化进程中不断增长的霸权。国家宏观经济政策被限定在减少公共支出,实行工资限制和促进私有化或移民。在过去几十年里,欧洲的许多斗争,都能看做抵抗削弱国家主权的防御性立场。在这种情况下,现存左翼的失败,是由于批判性思想与政治实践之间,有着极大的分裂。在20世纪早期的状况,与之形成巨大反差——那时,旗帜性的思想就能够与革命策略有机地联系起来。现在,它成为了大学教师的学术研究工作,而不是激进的政治领导人的主张。事实上,当代批判性思维的主题,与历史的失败有着密切的关系。

然而,尽管因为国家主权被掏空,导致政治机遇缩小,过去十五年里,人们看到了新自由主义的新的对抗力量出现了。这种新的对抗力量,不只是以社会运动的形式,同时也在国家层面出现。在拉丁美州,在严重的经济政治危机的情况下,民众进步组织赢得了选举的胜利,无论是从国家层面还是地区层面,他们都经过改良恢复了主权。尽管产生这一进程的环境,在许多方面并不相同:经济、社会和文化结构、国家的力量、地缘政治的状况,但是我们有一个相似之处。在70和80年代的灾难性的二十年里,拉丁美洲也看到了老左翼的那些历史性的失败。这些新力量的出现是一个提醒,它告诉我们政治,作为一个在不断适应环境变化而斗争的阶段,不管它在哪一个条件下运作,斗争永远不会停止。

即使没有旧有的共产主义幽灵的威胁,世界秩序在过去十五年里已经进入了地缘政治过渡的时期,这种变化部分表现在北大西洋和东亚之间的产业平衡的位移。华盛顿的单方面优势已被限制,至少,随着旧的和新的强权崛起,其利益可能不容易被纳入美国的体系中。邓小平的改革证明了一个国家计划的超资本主义的可行性,把文化大革命的土地,转换为世界上最重要的生产区和强大的国际角色。在欧亚大陆的“轴心地带”,普京的半民主俄罗斯一直在证明,莫斯科回到了世界舞台上。

断裂地带

2008年的危机,在形式上很少有人能够预料的到,尤其是在欧洲南部,目前已经导致了意料不到的新的政治开端。政府对破产的金融机构的救助导致国家债务不断膨胀,利率飙升。紧急政策是由德国主导的集团制定的,在随后它就被强制性推广。这一政策旨在拯救欧元,但已经在葡萄牙、爱尔兰、意大利、希腊和西班牙造成了灾难性的影响。在那里,有上百万人失去了工作,成千上万的人被赶出自己的家园,公共医疗和教育系统的解散,私有化急剧加速。同时,债务负担从银行转嫁到公民身上。欧盟已经沿着北-南线分裂。这是一种劳动分工,低工资的劳动力和廉价的商品和服务留在地中海国家,而年轻和受过良好训练的人则被迫移民。2014-2020年欧盟预算,代表了这条路线的胜利。

不久前,由于房地产泡沫和腐败的城市项目的发展模式,西班牙被赞誉为欧盟经济成功的例子,而自从后弗朗哥过渡(post-Franco Transition)后,这一模式是由工人社会党和人民党进行监督的。现在,和其他欧洲五国(译者注:欧洲五国[PIIGS]指欧洲主权债务危机最严重的葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊和西班牙五国的首字母合成词)一样,通过紧缩政策它们被迫放弃历史性的社会权利,但是德国和它的北方盟友却从不在本国征税。 但是,危机本身有助于建立新的政治势力,最明显的是希腊的激进左翼联盟[Syriza]——终于有了一个捍卫社会化欧洲的主权政府——以及西班牙的PODEMOS党,打开了真正社会变革和社会权利复原的可能性。从历史意义的角度来看,目前的情况显然与革命或是向社会主义过渡无关。但是针对主权进程是可行的,它将限制金融力量,推动生产转型,确保财富能更广泛的再分配,推动欧洲各机构进行更民主化的配置。

政权危机?

但是,什么样的危机正席卷着西班牙?在葛兰西的经典定义中,霸权主义是卓越的精英说服下层的群众:他们有着共同的利益,包括那些普遍的共识在内,尽管这些共识扮演着次要的角色。这种霸权的丧失产生有机的危机(organic crisis)。这一危机会在统治机构(包括主流政党)试图保存和更新自身合法性的失败中突显出来。在西班牙,就像在欧元区的其他国家一样,经济的崩溃和为了“拯救欧元单一货币”实施的措施引起了有机的危机的幽灵。用政治的术语来说,这一危机导致了我们称之为政权危机(regime crisis)的东西,也就是,产生自后弗朗哥过渡的政治和社会制度的衰竭。这次政权危机的主要社会表现是15-M运动(译者注:15-M运动[西班牙语:Movimiento 15-M],又称愤怒者运动,是指一系列在西班牙进行的抗议示威活动。该系列抗议活动要求对西班牙政治做出激进变化,抗议者认为自己无法被任何传统政党代表。)这次大范围的“愤怒者”(indignado)行动从2011年5月15日开始,连续几个星期占领西班牙的城市广场。其主要的政治表达即是PODEMOS。

1978大选中,西班牙共产党(PCE)的结果十分糟糕,这并没有改变他们的机会主义策略。他们像法国和意大利的政党一样,遵循相同的“务实”欧洲共产主义路线,摆出同样保守的风格。关于欧洲共产主义的争论达到顶峰时,微薄的选举收益和社会运动的解散,曼纽尔·萨科瑞斯坦(Manuel Sacristán)——也许是西班牙最优秀的马克思主义思想家——提及了工人运动和左翼在新的消费主义的社会经济环境之中的历史性失败。大众媒体和国际形势的影响日益增大,这对南欧的有意义的转变强加严格的限制。另一种可取的观点则认为,特别是鉴于当时工人高水平的战斗性,西班牙共产党(PCE)和西班牙工人社会党(PSOE)的坚定联盟会从弗朗哥主义中提取有重要意义的更民主的解决方法。(参见 Patrick Camiller两篇的文章:《在大西洋秩序下的西班牙的社会主义者》,156页,1986年3–4月刊;《西班牙共产主义的腐蚀》,147页,1984年9-10月刊)从中得出的教训是,在兴起的新自由主义霸权的背景下,可以断定选举是不切实际的。不仅社会主义和革命是不可能的——从目前来看,西班牙的政治领导人认为这些项目具有可行性,已经是相当感人了——而且相当温和的社会改良计划也是不可能的。“在此期间”(‘In the meantime’),必须做什么?按照萨科瑞斯坦所说,就是从事微观层面的政治行动,在政府之外,在环保、和平、女权运动中建立日常生活之外的其他形式。为便于选举,西班牙共产党在1986年组织了更宽泛的联盟——联合左翼(Izquierda Unida)。对于西班牙左翼来说,似乎没有更好的选择。

2011年之后

今天,由于欧元区的崩溃( Eurozone débâcle),我们不再生活在“在此期间”,而是生活在成熟的政治危机中——这种情况也许会在某种程度上改变西班牙政治的决定因素,这是自从后佛朗哥过渡以来没有发生的。应该强调的是,这不是一个国家危机,更不是行政机构的崩溃,就像2006年莫拉莱斯和科雷亚赢得选举并执政前的玻利维亚和厄瓜多尔一样,这种崩溃开始展开。西班牙的国家机构,尽管因腐败而无力和被削弱,仍然履行他们的职能——这远远超出武力的垄断——为社会存在提供监管机制,以及对统治秩序产生忠诚和保护。然而,西班牙的财政紧缩政策无可否认的失败,有助于引发一场危机。这场危机——会持续多久,我们不知道——已经带来了一系列前所未有的政治机会。“结构性改革”的结果是使中产阶级和工薪阶层中重要的群体感到绝望。这种绝望是理解当前的政治可能性的决定性因素之一。

15-M 运动成为这些失败的安全阀。事实是,15-M在选举中没有什么表达这一点证明了,霸权危机在这样的热潮中涌现出来,震惊世界,这同样也是现存的西班牙左翼的危机。15-M 运动为左翼竖起一面镜子,揭示其存在的不足。提出了新的常识的主要组成部分:抛弃占主导地位的政治和经济精英,有组织地控诉腐败现象。15-M运动也凝结出新的争论文化:不急于接受左、右这样的政治范畴——现存的左翼领导人从一开始就拒绝承认这一点。15-M运动的逻辑使得其筋疲力尽;没有达到它的坚定的支持者所期望的效果,他们希望社会能够进行制度替代。针对对抗社会权力的纯粹表达而减少政治观点,通过动员和耐心的行动主义来建立,这是西班牙知识界的运动学家的其中一个重要的错误。

15-M运动之后,2011年西班牙工人社会党在地区和国家选举遭遇失败,这是一次历史性的严重事件;相比于2008年,该党失去了近40%的选票。直接的结果是,西班牙人民党占领了许多地方政府,并在议会赢得绝对多数席位。但是从那一刻起,人们可以感受到党内制度的转变。从民调中清楚的表示出,无论是执政的西班牙人民党还是西班牙工人社会党都失去了选民的支持,而联合左翼和小的自由主义政党——公民党(Ciudadanos),2006年成立于加泰罗尼亚;联盟、进步与民主党(Unión Progreso y Democracia,UPYD),成立于2007年——他们做更好。在这种新的形势下,联合左翼有机会去制定一个更为大胆的,或者至少不那么胆小的策略。这足以效仿加利西亚的左翼替代联盟(Left Alternative,Galician: Alternativa Galega de Esquerda, AGE),它是联合左翼(IU),Anova(是左翼-民族主义的加利西亚政党),生态学家以及其他的同盟。对社会不满的情绪已经沸腾,国家层面的举措已经允许联合左翼将选举代表置于其中,但是它并没有抓住机会。

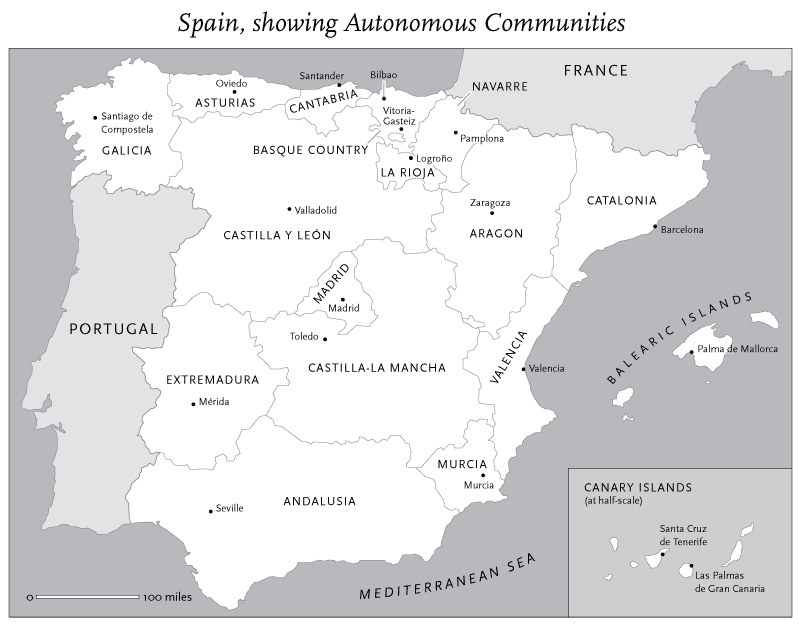

同时在加泰罗尼亚,很明显,统一与联合党(Convergència i Unió)(一个霸权的保守民族主义政党)重挫于其温和的社会民主主义对手,加泰罗尼亚共和左翼党(Esquerra Republicana de Catalunya),后者以在支持加泰罗尼亚独立的进程中成为主要的政党为目标——在当时的情况下,他们显然是社会不满的支柱。在巴斯克自治区和纳瓦拉自治区,爱国(abertzale,巴斯克语)左翼重新回到选举活动中,危及到巴斯克民族主义党(译者注:Basque Nationalist Party,成立于1895年,是巴斯克民族主义政党团体中规模最大,历史最悠久的组织。该党是巴斯克自治区最大的政党。)在巴斯克的霸权,甚至是保守的纳瓦拉人民联盟(Unión del Pueblo Navarro)。

如果我们注意到PODEMOS的侵入,在2014年5月欧洲议会选举的结果,和随后的民意调查中,西班牙的两党模式似乎遇到了麻烦。对PODEMOS党的不断进攻,是对西班牙怀着前所未有的恶意,揭示出我们所认为的王朝政党体制的真正威胁。很显然游戏才刚开始。但也似乎很清楚,超越投票选举选出领导人的直接结果是,这场政治危机有不可挽回的迹象。西班牙政治不会返回PODEMOS党出现以前的情况。

PODEMOS党的假说

假定在有决定因素的条件下,可以塑造一个受欢迎的形象,他可以沿着选举路线被政治化。那么在西班牙,在欧元区灾难所造成的初期证券危机的背景下,这些条件似乎是满足的。那么,我们的任务是整合出一种新的需要。考虑到这些因素,我们的假设并不难理解。在西班牙,一个有机的危机的幽灵,正在为明确划分敌我阵营,反对精英主义,使15-M的新的具有抗争性的意识形态成为热门话题创造条件。

在那个阶段,我们的目标是适时的,我们从未想过会走的这么远。但我们完成了这些现有成果——撰写论文、促进小规模的主动行动、制作和传播电视节目、学习视听通讯,就宣传战略给政治领导人提出建议——我们可以党的假说不可缺少的一部分是:一个在西班牙有高识别率的领导人物,这些成果可以确保我们能为此做好准备。我们节目的存在没有必然性,也没有保证它将证明这是有效的和持久的。可是从2013年5月起,我一直在大众媒体。那个夏天,为了进行国家政治干预,我们开始考虑利用我的媒体影响力的可能性。在那个阶段,我的观点是,这样的项目只有与现存的左派合作实施。促使左翼政党联合公开初选的提议表明了这样的方向。我们认为对市民公开对候选人的选择,将有助于使倾斜的政治天平对我们有利:左翼将会看起来更靠谱。

我们视自己为复兴的力量;我们没有预料到的是“冷漠”,而不是公开的敌意,只有我们的提议被接纳才能使我们走的更远。联合左翼的负责人是顽固的保守主义者,不能接受其他的风格和观点,蔑视一些激进主义团体,迫使我们重新把我们的假说放置到被孤立的实践中;但这也意味着我们没有义务对左翼的保守主义和一些社会运动中的瘫痪风格作出让步。

由于政治领域划分为左右阵营的格局,西班牙在这样的背景下产生进步的改变已经不可能了。左、右两个阵营的象征是,右派通过国家(例如:捍卫人权,主权,以及民主与重新分配政策之间的关系)来拥护后新自由主义的转变,左派没有任何获得选举胜利的机会。当我们的对手称呼我们为“激进左翼”,并不停的试图把“激进左翼”与我们联系起来,他们把我们置于对他们更有利的位置。我们最重要的政治话语任务是争夺这些位置的话语权,为了“对话的规则”而斗争。在政治上,那些指定比赛规则的人完全决定了它的结果。这与“放弃原则”和“妥协”没有任何关系,除非我们自己定义意识形态斗争的方式。

在特殊情况下这是可能的,譬如我们现在所处的环境。这需要一个特殊的策略来明确组织框架,这个框架既规定了新的背景,又使得它能在媒体领域的论述中展现出来。当我们坚持谈论驱逐、贪污和不平等时,我们拒绝陷入关于国家的形式(君主或者共和)、历史记忆和监狱政策的争论中,这并不意味着我们在这些问题上没有立场或者是我们持“中立”的观点。相反的,我们假设没有制度性权力机制,这对于目前斗争的领域毫无意义,会让我们远离不是“左派”的大多数人。在进行公共政策干预时,行政机构可以允许我们在其他条件下参与这些话题的争论,如果没有了大多数人的支持,就不可能参与这种讨论。

电视的国度

这几十年来,在我们社会中,电视一直是重要的意识形态机构。近年来,社交网络开启了思想争论的新领域,民主化提供公共领域,尽管不平等在不同的阶层间渗透。即使他们丝毫没有与电视相竞争,电视在我们欧洲选举中扮演了重要的角色,并且一直是PODEMOS党的特色之一。不管怎样,电视比传统意识形态生产领域(家庭、学校、宗教)更清楚的了解人们的想法(心理结构和相关联的价值观念),影响并帮助我们制定策略。在西班牙,就政治态度和观点而言,电视脱口秀可能是重要的明确观点的生产者。在酒吧或工作场所听到的大部分观点,是由那些在电视和广播中出现的“舆论制造者”(‘opinion-makers’ )提出的。社会想象显然由非意识形态和政治格局塑造而成,表现为“只是”娱乐节目(最重要的意识形态作用是让这些观念显得非意识形态化,并把它当做常识)。在危机的背景下,无论如何,就具体的政治辩论而言,电视演播室变成一个真正的议会。实际上其中最重要的危机表现是,在电视辩论中开启被我们所占据的新的空间;有人代表了危机的“受害者”。我们给予这些受害者(来自底层的,尤其是贫困的中产阶级)认清他们自身,设想新的“我们”的形式,敌人是“他们”:旧的精英。

“马尾教授”(译者注:指的是我们可以党的党总书记巴勃罗·伊格莱西亚斯参加脱口秀节目)的电视现象可以被认为是在那个空间里最有效的占领,以前试图通过其他左翼的方式,无论是通过运气还是通过实践。其实为了每一次的政治介入,这些电视演说都是紧张准备的结果。逐渐地,一个非常规的左翼脱口秀嘉宾成为了由危机引发的对社会政治不满的参考点。把这个参考点转换为候选人是一个高风险的策略;我们的欧洲选举成功了,因为直到选举的最后两周,我们一直设法保持公众曝光。总的来说,非常规脱口秀的嘉宾并不是候选人或者政治领袖。竞选的主要目标是解释电视里那个“绑着马尾的那个家伙”参加了选举。这是我们为什么选择了一些在西班牙从没有做过的事情:靠候选人的脸来参加选举。可以说电视的人们(或者电视的国度)并不知道有一个新的政党叫PODEMOS,但是他们知道一个绑着马尾的家伙。

在欧洲选举后,我们可以党有5个欧洲议会议员,尽管它仍然缺少正式的政治领导、有组织的跨区域的地方和部门结构,以及决策的正式机制。一开始我们保证最重要的决定能让民众参与,例如技术团队如何组织我们的创立大会,在2014年11月的民众大会(Citizens’ Assembly)做什么选择。在这个代表了参与度方面历史性里程碑的大会上,PODEMOS党从一个有选举项目的公民运动,转变为一个有领导机构、内部控制系统、政治和策略指导方针,以及明确的组织有效性目标的政治组织。从那时起,我们开始了本地和地区的建设,目前这已经完成了。在大会的进程中,我们通过了我们的基本选举战略。在市政选举中,支持人民联盟(popular unity)一候选人,而“我们可以党”不独立选,而在地区选举中,我们以自己的招牌参选。

转移阵地

自欧洲选举,尤其是2015年以来,当权派对“我们可以党”的攻击就没停过,远远超出了对其他政治力量的攻击。这完全是可以预料的,证明我们对西班牙的当权派造成了多么大的恐慌。像PODEMOS这种组织在民调中令人眼花缭乱的崛起,让我们的对手紧张不安。在2015年的第一个月,西班牙工人社会党和人民党的宣传员向我们抛出的争论,经常让他们自食其果,扩大了我们的支持者,使我们的发言人能够在大众媒体上予以回击,且效果显著。在最近的几个月里,这些手法以及这些攻击的特点都变得更犀利了,慢慢变得更加具有破坏性。我们应当知道,我们的媒体战争不再是在像以前那样的有利条件下进行,但攻击会持续,至少在我们在区域和地方选举中取得制度性立足点之前,这种攻击是会持续下去的。

我们面临的最大的挑战是11月的大选。很难预料我们能走多远,但是努力促成的是这样一场全民投票。在这场投票中,政治选项被简化为保守的人民党与PODEMOS党。尽管我们有可能超过工人社会党,但是离“Pasokization”还是很远——左翼的泛希腊社会主义运动党彻底崩溃的经历,它曾经是希腊最强大的政党,但是,在与新民主主义党结成亲紧缩联盟之后,就变得势头衰微起来。工人社会党仍然有很多选民支持。从欧元区选举开始以来。“PODEMOS党”的选票翻了三番,在安达卢西亚赢得了15个席位,和15%的选票,这是一个好的结果,但是它不意味着我们超过了人民党和工人社会党。这就是为什么5月24日的地方选举——大都在马德里、瓦伦西亚和阿斯图里亚斯这三个地区——和九月的加泰罗尼亚的选举对我们如此重要。今年,我们至关重要的目标是超过西班牙工人社会党。这是西班牙政治变革的一个必不可少的条件。即便我们无法超过人民党。社会党转一百八十度的弯,反过来拒绝紧缩政策,由此我们就可以和他们达成谅解——只有在我们超过社会党时,这一假设才会成真。到那时,工人社会党要么接受PODEMOS的领导,要么就倒向人民党,而这就意味着政治自杀。工人社会党的领导层和党内不同的派系很清楚这一点,因此他们全力以赴地缩小我们的领先优势。提前两个月举行安达卢西亚选举是一个明确的尝试。这的确是社会主义力量削弱最小的地方,而他们的做法竟然也奏效了。

另一个需要在2015确定下来的关键问题是,我们在选举之后的责任。PODEMOS会面临在其他政党支持下执政,或者支持其他政党执政的可能性。我们可能会看到人民党和工人社会党在区域层面的“联合执政”。尽管这两党的联盟对西班牙是灾难性,但会加强PODEMOS作为主要反对党的地位。但是对社会党来说,这意味着“Pasokization”,而他们的领导人则会寻找其他选项。工人社会党会陷入国家的逻辑和它作为一个党的利益这二者的矛盾之中,而且还不清楚这将如何解决。同样的困境等待着公民党(Ciudadanos),白标的精英政党,被推崇为“右翼的”PODEMOS:它不得不与人民党讨论可以达成的潜在协议,但是不清楚这样的行为会对他的选举造成怎样的负面影响。对于PODEMOS来说,区域选举之后它将在区域政府中扮演重要角色,让人民党无法上台执政。但是最关键的还是以最强的势头进入大选。制度性赋权给了我们保障,使我们获得至关重要的经验,但这也意味着我们会失去“局外人”的优势。我们可能会面临矛盾,这一矛盾会使削弱我们的根本目标:带着重新定义西班牙政治场域的希望进入大选。

原文标题: INTRODUCTION TO PABLO IGLESIAS

原文链接: https://newleftreview.org/II/93/pablo-iglesias-understanding-podemos