作者: 海西

今年7月,《贵阳晚报》报道了贵州湄潭县农民申请退出土地承包经营权的案例。农民退出土地承包经营权的事情早已不是新闻,但这一条新闻的内容却一些特别之处,表明土地政策正在突破改革开放以来的制度框架。

《中华人民共和国农村土地承包法》第26条规定,“承包期内,承包方全家迁入小城镇落户的,应当按照承包方的意愿,保留其土地承包经营权或者允许其依法进行土地承包经营权流转。承包期内,承包方全家迁入设区的市,转为非农业户口的,应当将承包的耕地和草地交回发包方。承包方不交回的,发包方可以收回承包的耕地和草地。承包期内,承包方交回承包地或者发包方依法收回承包地时,承包方对其在承包地上投入而提高土地生产能力的,有权获得相应的补偿”。也就是说,我国法律上并没有允许农民退出自己的承包地,退地的前提是农民取得市民权。因此,推动农民退地和将农民转化为市民这两件事情是绑定在一起的。所有,我们之前看到的新闻均是农民整户退出土地:

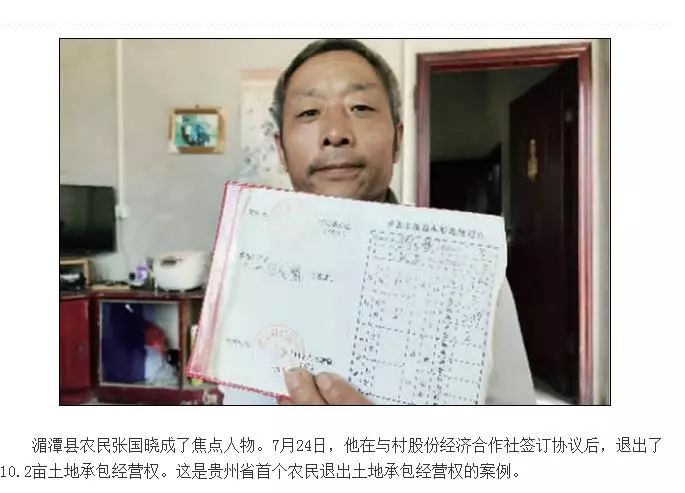

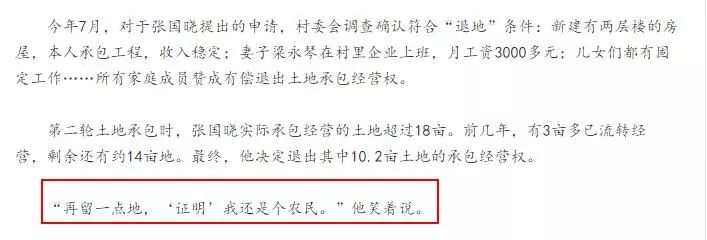

而这一次贵州湄潭县的退地则有所不同,退地农民张国晓并没有退出全部土地,退地本身跟农民的市民化也没有什么关系。就湄潭县的具体政策而言,退地的要求仅仅是:1、农村承包地具有合法承包手续;2、经农民自愿申请;3、退出承包地后农民要有固定收入;4、退出承包地后农民有安全住房。并没有要求农民在城市居住,也没有要求农民取得城市户口。退地之后的农民,在农民种地就还是农民,到城市去打工也仍然是农民工。

http://gz.sina.com.cn/news/sh/2017-07-29/detail-ifyinvyk1988585.shtml

http://gz.sina.com.cn/news/sh/2017-07-29/detail-ifyinvyk1988585.shtml

现实是大多数农民已经不种地了

自古以来,中国就是一个农业大国,大多数居民以定居农业为主。在新中国建国之初,农业人口占总人口的80%左右。虽然建国后中国的工业发展非常迅猛,工业人口增长也很快,但由于农村婴儿死亡率的下降和人均寿命的提高,农业人口在改革开放之初仍然占到总人口的80%以上。

土地是农民的命根子。农村改革和城市改革不同之处在于,城市改革让工人们失去了他们与生产资料的稳定关系,变成了哪儿有活干就去哪儿的打工者,而农村改革则是让农民成为土地的实际所有者,让他们跟土地紧紧地绑定在一起。

近三十年来,中国经济以每年接近10%的速度增长。经济的增长意味着更多的资本投入生产,而更多的资本就意味着雇佣更多的劳动力。城市自身的人口增长显然无法支撑如此规模的生产扩张,所以,农村人口不断地向城市迁移,成为农民工。到2016年,我国农民工数量已经达到了2.8亿,超过了农业的就业总人数(2.2亿,2015年数据),也就是说,大多数农民已经不是靠种地为生了。

农民不种地了,土地给谁用呢?有些土地交给了同村的村民耕种,但有些村子的中青年劳动力基本全部都外出务工了,土地被抛荒的情况十分普遍。

另一方面,大量无人耕种的土地又吸引了大量资本前去投资。早在国家允许土地流转之前,就有大胆的资本家与农民签订合同,承包农民的土地。随着国家出台的新的农村改革政策,大力鼓励农村承包地经营权的流转,大量土地已经流转到各种租地农场主手里。目前,全国土地流转面积超过4.7亿亩,占家庭承包经营耕地总面积的35.1%。

农村土地改革的前景是什么?

为了推动土地流转,国家目前在搞“三权分置”,即“落实集体所有权,稳定农户承包权,放活土地经营权”。如果按照这个政策实施改革,那么流转的只是经营权,农民仍有土地的承包权。在大多数农民已经不种地的情况下,国家仍然认为农民应该和土地保持稳定关系,这显然是从社会稳定的角度来考虑的。

如果改革严格按照中央的部署进行,那么中国几亿农民大部分都会成为小地主。他们不种地,少数(城中村或城边村的农民)能靠出租房屋或土地为生,多数(能获得租金较少的多数农民)得靠打工为生。土地大多数由规模不一的农场经营。有些不种地的农民就是在这些农场里打工。在这种情况下,农民即使在城里居住打工,也还是农民。城市中存在大量二等公民的问题,在法律上甚至都不存在(因为这些城市中的二等公民是农民,只是到城市里来工作而已),至于问题的解决,当然更是遥遥无期。

不过,只要允许农民退出承包地的口子一开,就无法阻住土地逐步转移回“集体”手中的大趋势。道理很简单,现在教育医疗结婚都需要花不少的钱,遇到手头紧张的时候,卖地不可避免地会成为农民解决资金困难的办法。尤其那些土地已经流转出去的农民工,一旦遭遇失业潮,在城市无工可打,回农村已经无地可种,一次性退出承包地获得补偿很可能会成为他们的无奈之举。而对于在农村发展养殖业和种植业的个体户,如果是借债经营,也存在着经营失败被迫卖地的风险。城里人做生意失败被迫卖房的新闻时常可见,以后农村人卖地还债的情况也势必大量存在。

也就是说,或早或迟,多数农民都会成为无地农民,只能靠打工为生。而大量的土地,将会聚集在谁的手里呢?从形式上看,土地聚集在农村集体手里,但问题在于,村集体有这么多钱来进行退地补偿吗?显然不行。

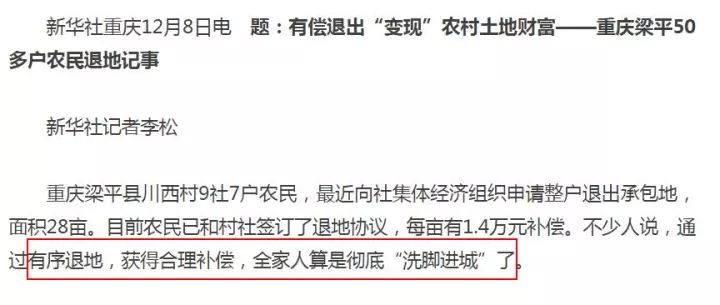

以重庆梁平为例,15户农民退出的土地就需要上百万补偿金。村里显然拿不出这笔钱。其实,在一些较为贫困的地区,别说百万,可能一二十万都拿不出来。那这笔钱从哪里来呢?目前看,还是从国家的财政出钱。

退出资金保障关系农民的生计。“每亩1.4万元的退地补偿金,若按现在每年700多元的租金收入,需近20年才能收回。加上退地农民普遍要求一次性支付补偿金,在集体经济薄弱的现实下,退地周转金面临着较大的筹措压力。”川西村党支部书记何继龙说,“我们村9组退地的15户农民共需要周转资金110多万元,由于前期只筹集到40万元,只好分成两批来退。”

针对资金难题,今年的中央一号文件提出,允许地方多渠道筹集资金,按规定用于村集体对进城落户农民自愿退出承包地、宅基地的补偿。现阶段多数试点地区都建立了政府财政支持下的收储机制。平罗设立了农民土地和宅基地退出收储基金。梁平县财政已向退地补偿周转资金池注入资金180万元。

(http://finance.sina.com.cn/roll/2017-06-13/doc-ifyfzhpq6778296.shtml)

如果农民大量退地,国家财政可能都不够。国家还可以把国有银行的大量资本投入进去。最终,国家将成为所有土地的实际所有者,成为全国最大的地主。当然,国家也可能会成立专门的公司来统一运营,而这一公司允许私人资本入股,即所谓混合所有制。

至于私人资本直接进入退地的资金池并在其中占大股的情况,目前还没有见到相关报道。当前媒体报告比较多的,是各地正在推行的土地合作社,即允许农民以土地入股和私人资本结成合作社。但在这种情况下,土地的承包权仍然属于农民。

国家当前的改革思路,是既要从农民手里收回土地便于发展大农业,又要确保粮食安全。那么,在这种情况下,确保土地用途的最终决定权控制在国家手里就是非常关键的。如果任由私人资本拿地,而中国粮食价格明显又高于国际市场,显然大量土地将会转移到其他用途。。因此,最可能的模式就是前面说的,国家成为土地的所有者,而私人资本所有的资本应该会受到限制。社会主义者主张土地国有,但单纯土地国有并不就是社会主义政策。美国著名的资产阶级经济学家亨利·乔治就主张土地国有。马克思对此评论道:

“在一个资产阶级的政权下,实行土地国有化,并把土地分成小块租给个人或工人合作社,这只会造成他们之间的残酷竞争,促使‘地租’上涨,反而使那些靠生产者为生的土地占有者更有利可图。”(马克思《论土地国有化》,载于1872年6月15日《国际先驱报》第11号)

如果国家把土地租给租地农场主经营,那么这个土地国有就不能改变农业生产的资本主义性质,而只是让土地的所有者——各级地方政府——收益。我们在当前城市的土地开发过程中看到的正是这样的情况:政府托高房价,房地产商相互竞争从而抬高地价,让地方政府获得大量土地出让金(本质上是70年的土地租金)。只要中央和地方政府的执政立场和执政逻辑还没有改变,将来的农村在这方面也不会有实质性区别。

不过,大地主谁来当的问题,最终还是要由官僚集团和民间资本集团之前矛盾的发展来决定。如果中国发生Color Revolution,那很显然,无论是小农手里的土地,还是国家控制的土地,都很快会流入众多资本家手里。而众多私人大地主瓜分土地的情况,对老百姓来说,恐怕并不是一件好事。

农民工该不该退地呢?

我国目前有2.8亿农民工,其中有近1.7亿外出农民工,他们的家庭中有6000万留守儿童、4300万留守妇女、4000万留守老人,共3亿多人口处于全家分离状态。这些人中的绝大多数都不可能靠土地的租金维持家庭的生计,也不能靠租金来养老。

那么农民把土地退了,一次性获得较多补偿是不是更好呢?农民工自己给出的回答显然是否定的。前几年的一项调查表明,多数农民还是希望保留土地,其中近半数农民希望将来仍可回到农村耕种自己的承包地。

调查显示,84%的农民工希望进城后能定居并保留承包地,各年龄组农民工保留承包地意愿都很强烈。参加本次调查的农民工,有46%的人希望能“保留承包地,自家耕种”;27.2%的人希望能“保留承包地,有偿流转”;10.4%的人希望能“入股分红”的方式处置;2.6%的人表示可以“给城镇户口,无偿放弃”;6.6%人表示可以“给城镇户口,有偿放弃”;另外7.3%的人希望有其他方式处置。调查显示,无论哪个年龄组的农民工,如进城定居,多数还是希望保留承包地,极少愿意放弃承包地。16~25岁希望保留承包地的比重达到89.6%,26~30岁希望保留承包地的比重达到90.3%。(国务院报告:多数农民工进城定居盼留承包地http://news.qq.com/a/20110613/000368.htm)

这说明在城市的农民工意识到,当前的收入来源是不稳定的,如果经济形势不好,很可能陷入失业状态,这时候农村的一块土地就成了自己维持生计的最后一道防线。因此即使是没怎么种过地的新生代农民工,也仍然希望保留承包地。所以报告认为,“当农民工在城市没有扎下根以前,不能轻易拔去农村承包地这个根”。

但是,广大农民工应该认识到,农村土地这个保障不一定保险,真到需要的时候很可能用不上。前面就谈到过,中国现在农村的承包地三分之一以上都已经流转了。随着国家大力推行土地流转,这一比例只会逐年升高。可以想见,大多数农民工的土地可能都会流转给某个租地农场主使用。土地流转合同的年限一般都是十年二十年甚至更长。当经济衰退,农民工没有工作可做被迫返乡时,可能在家乡找不到地种。原因很简单,租地农场主在承包里的地里有大量投资,出租年限不到之前不可能随随便便还给农民耕种。因此,能够为农民提供最后一道防线的土地,只能是没有流转出去的土地,而不流转土地则意味着,土地不能为农民工提供租金。有几个农民愿意为了将来可能的危机,而拒绝当前的收入呢?

因此,对绝大多数农民工来说,农村那点小土地的所有权既不能让他们致富,脱离雇佣劳动的地位,也很难成为他们失业后的生存屏障。农民工的真正出路,还是在城市。只有国家和社会在他们工作和生活的城市里,为他们提供工作生活和养育后代的条件,农民工作为一个阶级或者说阶层,才能真正走出当前的尴尬矛盾状态。